マルチスクリーン時代の動画視聴者像~電通とビデオリサーチによる最新分析~【Inter BEE 2018 レポート】

編集部

2018年11月14日~16日、幕張メッセ(千葉県)において“新たなメディアの可能性を世界に伝えよう”というコンセプトのもと、Inter BEE 2018が開催された。近未来のメディアコミュニケーションとエンターテインメントの総合イベントは、過去最多となる1,152の出展者と40,839名の登録来場者数を記録。かつてない盛況となった。その中から、放送と通信の融合を展示とプレゼンテーションで提案するINTER BEE CONNECTEDより、初日に行われた企画セッション「マルチスクリーン時代の動画視聴者像~電通とビデオリサーチによる最新分析~」をレポートする。

パネリストは、株式会社電通 電通メディアイノベーションラボ メディアイノベーション研究部長の美和晃氏、株式会社ビデオリサーチ ひと研究所 主任研究員の渡辺庸人氏、株式会社ビデオリサーチ ソリューション事業局 エグゼクティブフェローの石松俊之氏、モデレーターは株式会社電通 電通メディアイノベーションラボ 統括責任者の奥律哉氏が務めた。

(モデレーター)

・奥律哉

株式会社電通 電通メディアイノベーションラボ 統括責任者

(パネリスト)

•美和晃

株式会社電通 電通メディアイノベーションラボ メディアイノベーション研究部長

・渡辺庸人

株式会社ビデオリサーチ ひと研究所 主任研究員

・石松俊之

株式会社ビデオリサーチ ソリューション事業局 エグゼクティブフェロー

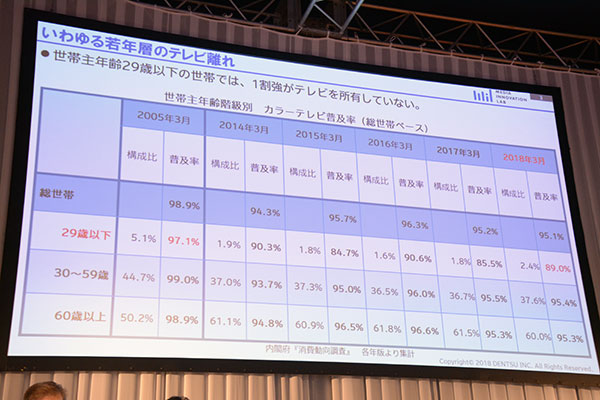

■若年層のテレビ離れの実態は?

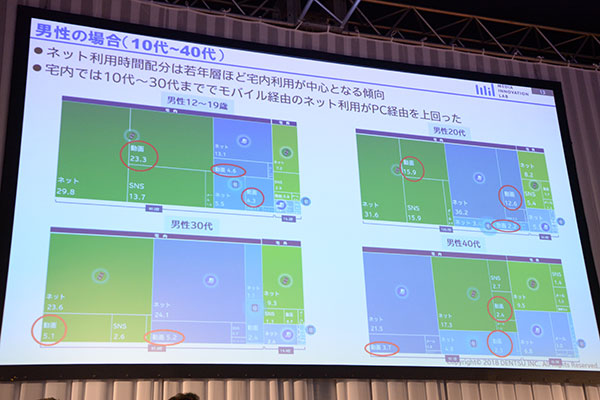

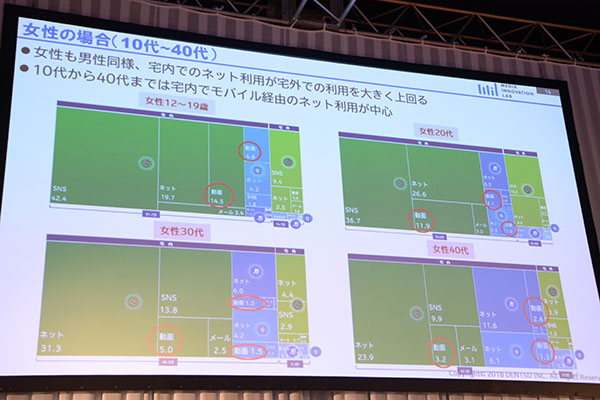

セッションの前段ではモデレーターの奥氏が、テレビ視聴に関するマクロデータを紹介。2005年にはどの世帯主年齢階層でもテレビ普及率が97~99%を記録していたのに対して、2018年には世帯主年齢29歳以下で90%にまで下がっていることを指摘した。加えて個人単位でみると、50~60歳台でスマートフォンの普及率が上がっていること、パソコンが10歳台には普及しておらず、年配者の保有率が高いことにも言及した。

また、M3層、F3層ではテレビ視聴についての大きな変化はないものの、男女10代やM1層では若者のテレビの接触量が減り、モバイルやPC視聴が膨らんでいるというデータが明らかになった。さらに、インターネット利用については、テレビ端末での動画視聴接触率や時間量が捕捉可能となってきたことも示された。

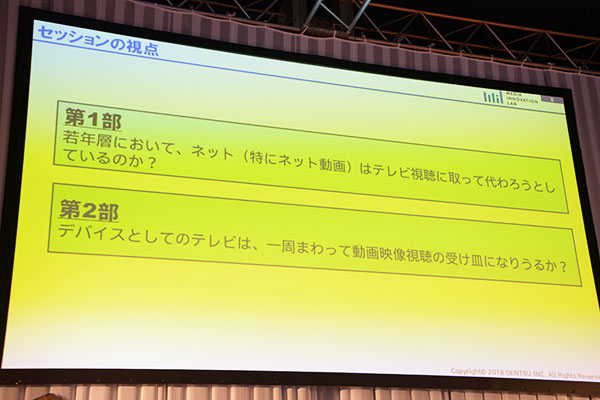

■データにより明らかになった若者のメディア接触の現状

本セッションは、第1部として「若年層において、ネット(特に動画)はテレビ視聴に取って代わろうとしているのか?」、第2部は「デバイスとしてのテレビは、一周まわって動画映像視聴の受け皿になりうるか?」というテーマが設定され、さまざまな調査データをもとに議論が交わされた。

その中でも、奥氏に「ちょっと衝撃です」と言わしめたのが、美和氏が示した「若者のネット動画の伸びが宅内において非常に顕著である」というデータだった。通勤電車内で動画を視聴している人がおおかたの人々の実感よりも実際は少ないとし、「特に若者はネット行動そのものがまず宅内が中心であり、我々はイメージを切り替える必要がある」と指摘した。

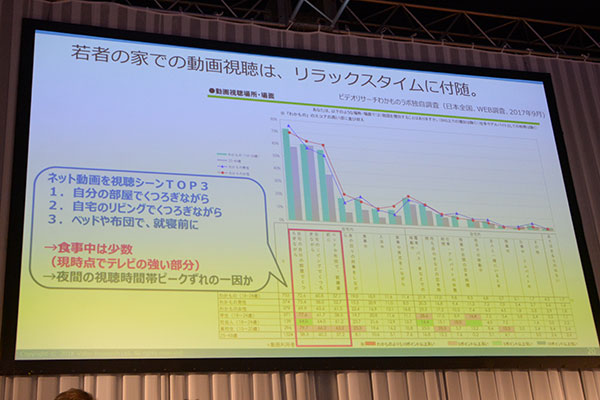

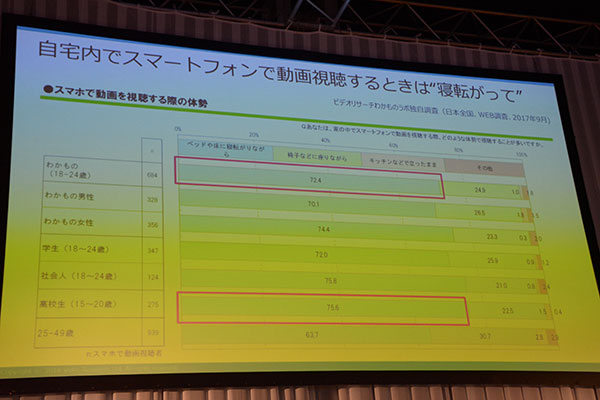

また、渡辺氏はシークエンス分析によるデータを提示し、若者の家での動画視聴は、「自宅内のくつろぎの時間帯であるリラックスタイムに付随している」と語った。自宅でスマートフォンを使って動画を視聴する時は、食事時などではなく、居間や自室でくつろいだりベッドで寝転んでいることが多いのだと言う。

■就寝時間の前倒しがテレビ離れの要因!?

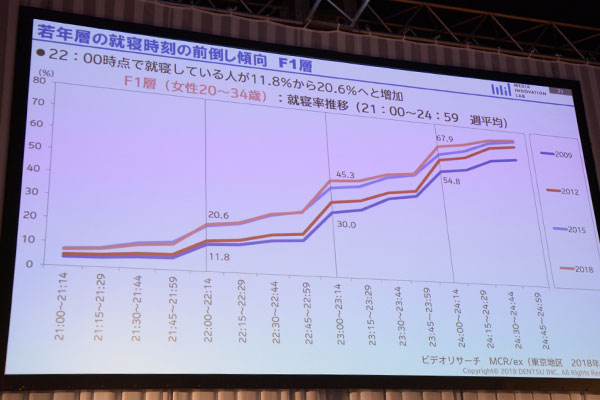

もうひとつ衝撃的なデータとして紹介されたのが、若年層のテレビ離れの要因として考えられる、就寝時間の前倒しと睡眠時間の増加だ。

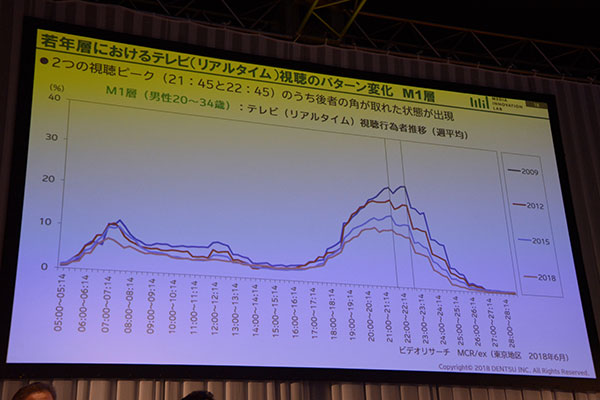

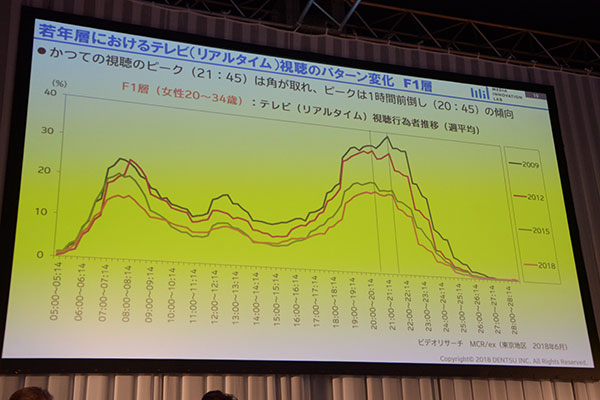

若年層におけるテレビ(リアルタイム)視聴のパターン変化において、ゴールデンやプライムといった時間帯に急な高まりは見られなくなり、ピーク自体も1時間程度前倒しで訪れているというデータが示された。

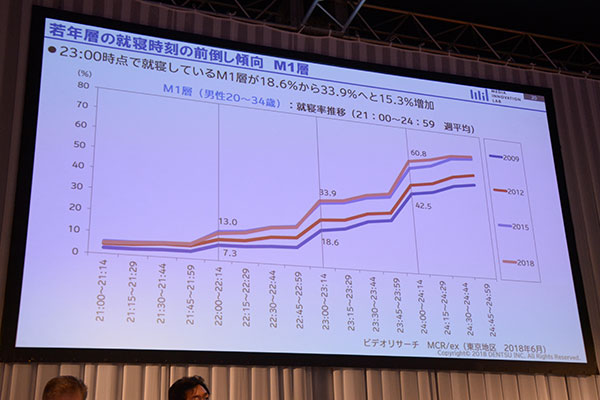

そしてさらにM1層がいつ就寝するかというデータでは、例えば、23時の時点では2009年には18.6%しか寝ていなかったのが、2018年には33.9%が就寝している。つまり、23時には3分の1が既にベッドで寝ているというのだ。

美和氏は「起床時間はほぼ変わっていないため、睡眠時間が長くなっている。これは何なのだろう? という疑問を持った状態で今日を迎えています」と率直な感想を示した。渡辺氏は「寝転がって布団の中で使えるメディアであるスマートフォンの利便性を考えると、シームレスに睡眠に入りやすいのでは」と仮説を示し、今後も検証を続けたいと語った。

一方で、インターネット利用がテレビ視聴を奪ったという考えはデータから主要因と結論づけることはできず、むしろ睡眠時間の増加のほうが影響が大きいのではないかという問題提起がなされた。

■今後のトレンドはどうなるのか、事業者が持つべき課題感は?

最後に本セッションのまとめとして、パネリストの3人がそれぞれの立場から今後のトレンド予想や課題感を語った。

石松氏はかつてラジオからテレビに個室のメディアが取って代わったことを踏まえ、「新しいものばかりに目を向けるのではなく、少しさかのぼることが必要。その際に生活行動、生理的に受け付けられるかどうかということは非常に大きな要素になる」と語った。

渡辺氏は夜の時間帯の若者層の動きに着目し、「自室からテレビがなくなり、代わりのメディアがパソコンからスマートフォンになる。するとベッドの上がくつろぎの時間になり、そこにどうやってコンテンツを届けられるかが肝となる」と生活行動を意識することの大切さを述べた。

美和氏は「高校生は10年後にM1・F1層になる」とし、高校生がこれからたどる可能性に対し「どういうサービスの立て付けやデバイスの組み合わせで埋めにいくべきかを、事業者は知恵を絞らなければならない」と語りセッションを締めくくった。

2020年を目前にして、4K/8Kの放送開始、インターネットの同時再送信、通信では5Gと、放送や通信を取り巻く環境は大きく動きつつある。このような状況でテレビ視聴者や通信の利用者の生活行動はどう変化していくのか、しっかりと見極める必要がありそうだ。