2030年テレビは何ができるのか? 〜Society5.0時代のメディアの役割【Inter BEE 2018 レポート】

編集部

2018年11月14日~16日に幕張メッセ(千葉市美浜区)で、音と映像のプロフェッショナル展「Inter BEE 2018」が開催された。最新の映像・放送・通信・音響・照明・メディアビジネスのイノベーションが一堂に会する本イベント。今年は、過去最多となる出展者数1,152社、登録来場者数も過去最多となる40,839名を記録した。

今回は、その中から、放送と通信の融合を展示とプレゼンテーションで提案するINTER BEE CONNECTEDにて行われた企画セッション「2030年 テレビは何ができるのか? 〜Society5.0時代のメディアの役割〜」をレポート。「Society5.0」とは政府が提唱する、最新のインターネットテクノロジーを活用した未来社会の概念である。今回の企画セッションではその「Society5.0」時代におけるメディアの役割や関わり方をテーマにディスカッションが行われた。

(モデレーター)

・村上 圭子 氏

日本放送協会 放送文化研究所

メディア研究部 研究主幹

(パネリスト)

・曽我部 真裕 氏

京都大学 大学院法学研究科・教授

・宅見 公志 氏

となみ衛星通信テレビ株式会社 常務取締役

・切通 啓一郎 氏

株式会社南日本放送

編成局長兼編成部長

・花輪 裕久 氏

日本放送協会

報道局 社会番組部 チーフ・プロデューサー

少子高齢化、過疎化、経済縮小、多発する災害など、日本社会が抱える課題は今後一層深刻になっていくと考えられている。こうした課題を最新のインターネットテクノロジーによって解決を目指すのが、現在政府が示している「Society5.0」政策だ。セッションでは、現在の各放送局の地域における取り組みなどが紹介され、それを踏まえて「Society5.0」が実現する社会に向けてのテレビの在り方への意見が交わされた。

◾️2030年に向けたテレビの在り方とは?

村上圭子 氏

村上圭子 氏セッションは、村上氏より「Society5.0時代にテレビにはどのような役割や機能が求められるのか」という問題提起から始まった。

村上氏はまず「Society5.0」の概要について説明。Society5.0とは、AIやIoT、ビックデータなど最新のインターネットテクノロジーを活用して課題の解決と経済成長を両立させていく未来社会のコンセプトである。狩猟社会「Society1.0」、農耕社会「Society2.0」、工業社会「Society3.0」、情報社会「Society4.0」に続く、未来の社会の姿として現政府が提唱している。

Society5.0

Society5.0村上氏は、こうしたテクノロジーが先導する社会であるからこそ、取材力・共感力・認識力・表現力といった“身体感覚”を備えた放送メディアが果たせることは大きいと主張。そのためにテレビ局は、社会の課題を発見し、継続的に地域に関わり、個人の思いに寄り添う、“地域のプロデューサー”になっておくことが、「Society5.0」時代への備えになるとした。今回のセッションでは、日本社会の中でもより課題が深刻な状況にある地方での取り組みに照準をあてることとし、ケーブルテレビ、地域民放、NHKとメディアの形態は異なるものの、“地域に寄り添った取り組み”というキーワードで共通するテレビ局を招集した。コメンテーターは京都大学 大学院法学研究科教授でBPO放送人権委員会メンバーの曽我部真裕氏が担当した。

曽我部真裕 氏

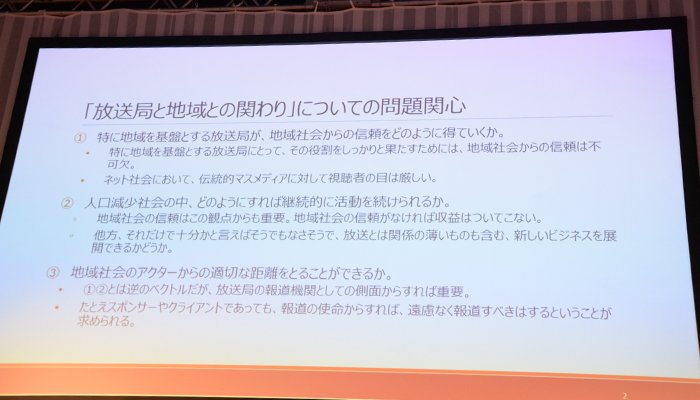

曽我部真裕 氏まず、曽我部氏よりディスカッションにあたっての問題意識が説明された。

曽我部氏は、放送局と地域の関わりにおける課題・問題点として「地域社会からの信頼」「継続的な活動の実現」「地域社会のアクターからの適切な距離の保持」を言及。「ネットやSNSが普及するこの時代は、社会から新聞・テレビに厳しい目がつけられている。BPOのホームページにも視聴者からの意見が掲載されており、厳しい視線がよくわかります」と曽我部氏は語った。

続いて各放送局の取り組みについての事例が紹介された。

◾️「ネットワークを作り、ネットワークで作る」

切通啓一郎 氏

切通啓一郎 氏MBC南日本放送の切通啓一郎氏が、同放送局についてプレゼンした。

MBC南日本放送ではテレビやラジオにて情報を伝える「ふるさと特派員」の起用や、県内メディアと連携しブロガーなどによって土地の魅力を発信。「かごしま4(よじ)」では地元ケーブルテレビ局で制作した番組を放映。ブロガーがスマホで撮影した写真を番組で利用し、番組内でもブログを紹介するなど「ネットワークを作り、ネットワークで作る」という取り組みを実施している。

◾️43,000世帯をカバーするケーブルテレビ局

宅見公志 氏

宅見公志 氏続いて、となみ衛星通信テレビの宅見公志氏が同社の事例を紹介した。

となみ衛星通信テレビはインターネットサービスを取り扱うケーブルテレビ局であり、砺波市、小矢部市、南砺市エリアの43,000世帯をカバー。メディア事業として地元消防団の活動を放送するなど、より地域に密着したコンテンツを制作している。

「ケーブルテレビが地域のコミュニティーに不可欠な存在になっていると改めて感じました。地域がバラバラになっていく中で、となみ衛星通信テレビの取り組みは地域の繋がりを活性化する理想的のモデルなのでは」と曽我部氏はコメントした。

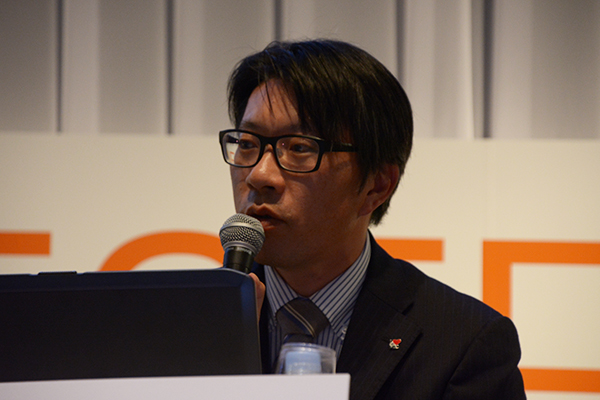

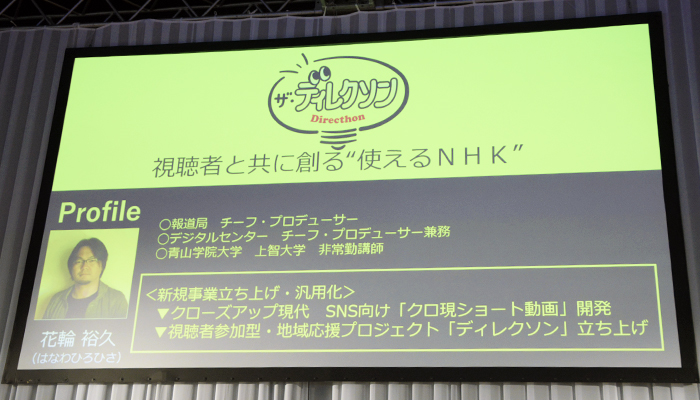

◾️地域の視聴者と共に地域を元気に

次にNHKの花輪裕久氏が視聴者参加型・地域応援プロジェクト「ザ・ディレクソン」を紹介。「ザ・ディレクソン」は公募で集まった視聴者が「ディレクター」になって地域を元気にするアイディアを競い合い、その最優秀アイディアをNHKがサポートして番組化するというもの。NHKだけでコンテンツを作るのではなく、視聴者と共に地域を元気にするアイディアを番組に反映させ放送するのが特徴だ。

花輪裕久 氏

花輪裕久 氏「プロジェクトは東京の事務局から各地域局への声がけから始めます。人を集めたり、イベントの段取りなどは東京の事務局が行い、地方局は地域のキーパーソンとの繋がりを優先にし、制作の負担をかけない、というのがコンセプトです。より地域に密着した番組を作るということだけでなく、地域のコミュニティーを発展させるなど、地域の課題にNHKが寄り添って未来を一緒に作るという魅力もあります。新しいユーザーの開発もザ・ディレクソンを立ち上げた理由の1つ。目下、新しいテレビの使い方を実験しているところです」(花輪氏)

◾️メディアと地域社会の適切な距離感とは?

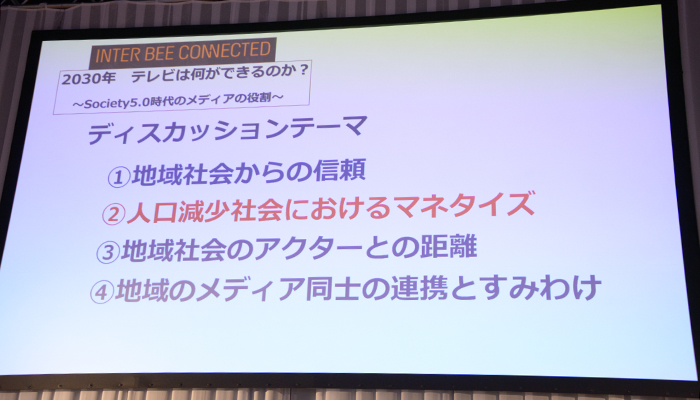

各放送局による具体的な取り組みについてのプレゼン後、セッション冒頭で曽我部氏によって提起された問題や課題に「人口減少社会におけるマネタイズ」をテーマに加え、意見が交わされた。

京都大学・教授の曽我部氏は「視聴者のメディアへの信頼というのは、メディア側がやるべきことをやってこそ築けるもの。NHKと民放で期待される役割は異なるものの、各局がどれだけ高いレベルで達成できるかがポイントになるのでは」と述べた。

NHKの花輪氏は「メディアの取り組みが継続的に実行できるかが焦点。ディレクソンを新潟で開催したことがありますが最初は30人くらい集まったものの、放送後には全く人が集まらなかったことがありました。規模が小さくても、持続可能な活動が現在の課題です」と指摘した。

MBC南日本放送の切通氏は「何の前触れもなくやってくる災害の報道についてはネットワーク作りが全て。より多くの地域の人に見てもらうために、様々なメディアと連携した体制作りも今後求められるのではないかと思います」と答えた。

となみ衛星通信テレビの宅見氏は「メディアが地域に近いほど、住民との問題も生じやすいもの。当社が実施していることが全て住民に賛成されているわけではありません。例えば中学生に地元は素晴らしいですよ、という教育をすることは、一方では他の県や海外に行く機会を奪ってしまうことになるとも考えられるのです。様々な価値観を考慮した地域との関わり合いも今後の課題です」と語った。

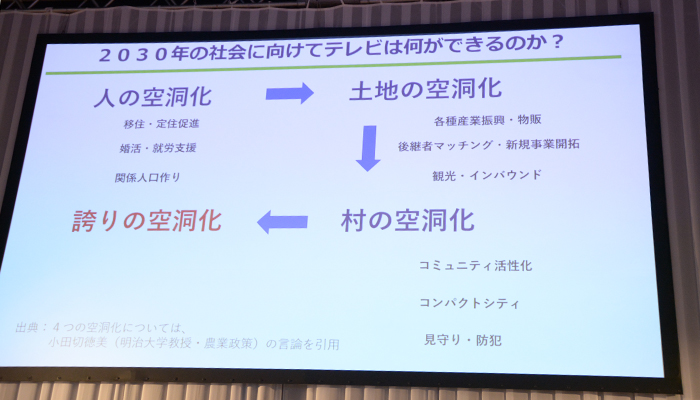

セッションの締め括りには村上氏より、明治大学・小田切徳美教授の言葉を引用した「空洞化」についての説明がされた。

これは、人の空洞化(過疎化)から土地の空洞化(産業の過疎化)、村の空洞化(コミュニティーの空洞化)が進むとそこに住んでいること自体に対して誇りをもてなくなる、つまり『誇りの空洞化(心の空洞化)』がおきてしまう」という論理である。村上氏はセッションで議論されたテレビ局の地域に向き合う取り組みを、4つの空洞化になぞらえて分類し、むしろこれからこそ、メディアとして地域に果たしていける役割は多いのではないか、とした。

「本日のセッションのテーマは地域の話だけでなく、目の前にある日本全体の課題でもあると思います。このような課題に向き合うために、まずは地域から変化する必要があると考え、今回みなさまにご登壇していただきました」(村上氏)

村上氏が述べたように、日本全体の問題である「誇りの空洞化」は改めて考えさせられる焦点であった。「Society5.0」時代に向けて、どのようなテレビ局の新しい取り組みや、問題解決のためのメソッドが登場するのか、今後も注目したい。