視聴質データで再評価されるテレビCM『見られるテレビ広告とその価値の活用』【VR FORUM 2019】

編集部

株式会社ビデオリサーチ(以下、ビデオリサーチ社)は、2月13日・14日に東京ミッドタウンにて「VR FORUM 2019」を開催。2日目にあたる14日は、さまざまなパネリストによるセッションが行われた。そのなかから今回は、『見られるテレビ広告とその価値の活用』と題されたセッションをレポートする。

パネリストは、TVISION INSIGHTS株式会社 郡谷 康士氏、株式会社テレビ東京 中名生 次郎氏、ボルボ・カー・ジャパン株式会社の関口 憲義氏。モデレーターをビデオリサーチ株式会社の山内 智成氏が担当し、2018年の注目すべき業界の動きを解説しながら、あらたな指標「視聴質」の在り方についてディスカッションが行われた。

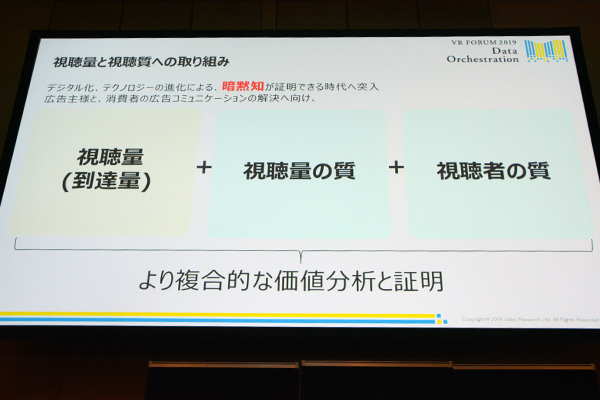

まず冒頭では、WFA(世界広告主連盟)のスライドを放映。「今までそうだとおもっていたこと=暗黙知、が証明できる時代になっていく」とし、広告のデジタル化におけるより細かな視聴質計測の大切さを強くアピールした。

■「CM中もテレビの前から離れない」視聴質データから見えた新たな事実

最初にTVISION INSIGHTSの郡谷氏が、同社が展開する視聴ログデータ集計のソリューションについて紹介。独自開発したセンサー型の機器を使い、「どの時間にどんな人がどんな番組を見ているか」を示す『VI(Viewability Index:滞在度)値』と「放映されたどのクリエイティブが視聴者の注目を集めたか」を示す『AI(Attention Index:注視度)値』を計測していると説明した。

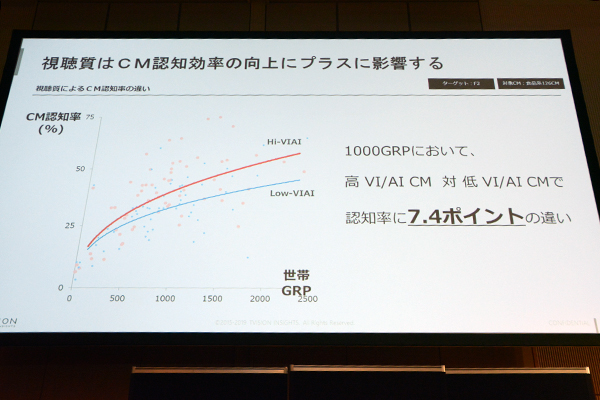

続いて具体的な事例として、CMへの視聴率を軸にビデオリサーチと共同で集計を行った結果を発表。前述のVI値、AI値に差のあった2つのパターンのCMを比較し、その認知率の違いを分析した結果、両値の高かったものと低かったものの間には7.4ポイント程度の大きな認知度の差があらわれたという。

郡谷氏は「VI値、AI値という指標によって、実際に放映されたものの質がわかる」とし、認知度と相関の高い指標を設けることでテレビの価値を高めていくことに貢献していきたいと述べた。

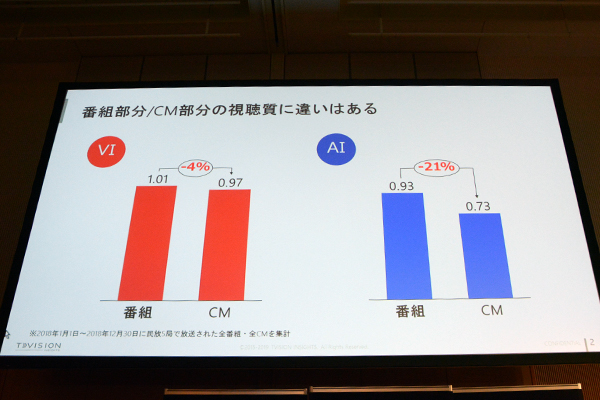

続いて、番組本編とCMとの間では視聴質にどのような変化があらわれるのか、という観点から計測したデータを発表。VI値を「テレビの前にいるかどうかの指標」、AI値を「テレビの前にいて、かつ実際に画面を見ているかどうかの指標」と位置づけ、番組からCMに入るタイミングでどのような変化が出るかを計測した。

その結果、「テレビから離れた率」を意味するVI値の変化はわずか4%程度であったのに対し、「テレビ画面から目を離した率」を意味するAI値の変化は21%。郡谷氏は「この値を高いと見るか低いと見るかはそれぞれにお考えがある」としながらも、この結果を広告主や放送局に持ち込んだところ、「『予想よりも見られている』という趣旨のポジティブな反応を得られた」と話した。

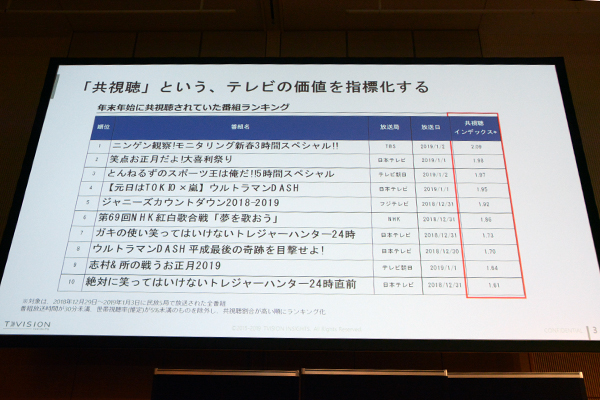

郡谷氏は「テレビは複数人で見られる唯一の媒体なのではないか」と述べ、『視聴質』を測る新たな指標として『共視聴』という概念を提案。具体的には「同じCMの視聴体験であっても、ひとりで視聴されたものに比べ、家族や夫婦など複数人で同時に視聴されたものを高い視聴質と位置づけることで、より詳細な効果測定を行える」とし、「計測指標の多角化によってこれまで隠れていたテレビのポテンシャルを顕在化させることができ、広告主にとっての新しい価値になる」と述べた。

■テレビ東京の事例「番組・CMともに視聴質は変わらず」

続いて、テレビ東京・中名生氏の事例を交えながらのディスカッション。独自の視点での番組作りが話題を呼んでいる同社の視聴データとの向き合い方に話題の中心が集まった。

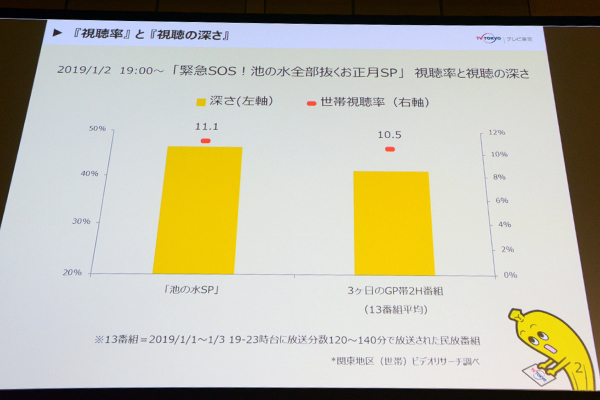

郡谷氏の話を受け、中名生氏「コンテンツとCMは連動している」と話し、「視聴の深さに(効果測定の)重きをおいている」と表明。同社の人気シリーズ『池の水ぜんぶ抜く』(毎週日曜19:54〜)における視聴質データを公開し、番組本編のみを抜き出した値と、CMを含む番組枠全体の値がほぼ同値であることを示した。

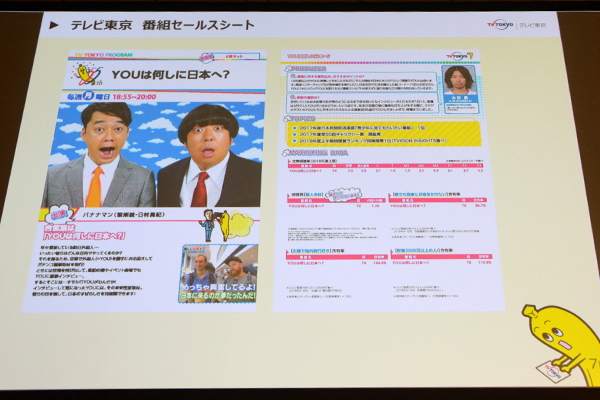

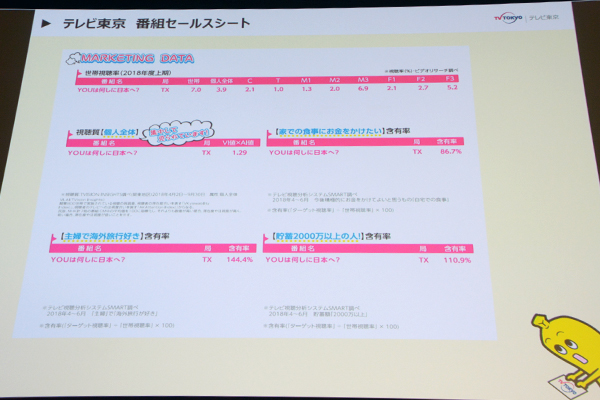

続いて中名生氏は、テレビ東京で実際に使用されている番組セールスシートの一部を公開。現場の裏話など制作者の意図を伝える記述にくわえ、視聴率とアンケートベースのパネルデータを組み合わせた「ターゲット含有率」を開示することで「より広告主のニーズに沿った提案を行いやすい環境を整えている」とした。これらのデータは営業部門だけでなく制作部門へも共有しており、番組作りの現場へ具体的に活かしているという。

中名生氏はアドフラウド(効果を詐称する不正広告問題)といった諸問題を抱えるデジタル媒体に対し、「テレビは信頼度という形で安全性を保証できる、という強みが出てきた」と語り、テレビ媒体ならではの新たな広告価値の提供に意欲をのぞかせた。

■「テレビCMのメリットを海外本社にどう理解させるか」外資系企業の出稿事情

続いてボルボ・カー・ジャパンの関口氏が、自社広告におけるテレビCMの立ち位置について語った。

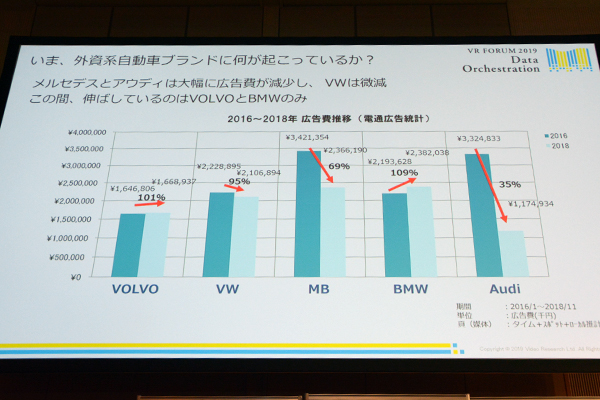

まず、競合他社をふまえた業界全体の広告出稿率について言及。「他社は概ねデジタル媒体に移行してしまった」としつつ、「ボルボはテレビCMを意識的に打っている。テレビの力を信じている」と関口氏は強調した。

ボルボ社内でも出稿先を変更する流れは起きており、いまもいわゆる「紙媒体」への出稿は行っていないという。さらには「デジタルならば効果が明確にわかるから、という理由で、海外の本社サイドから『デジタル媒体を主体とするように』との声がある」という。

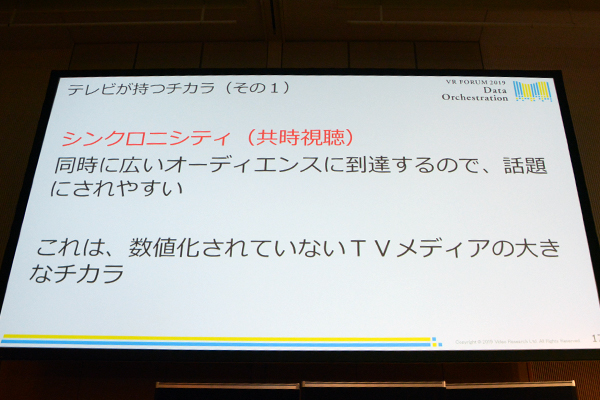

関口氏は、「日本のテレビは力があるが、海外の本社では理解してもらえていない」と、赤裸々な現状を述べつつ、「テレビ媒体には『シンクロニシティ(共視聴:複数人で同時に同じCMを視聴する)』の特性があり、いわば“面”で視聴者の認知を取れることがメリット」と話した。

三者通してテレビのメリットが「共視聴」にあるという点、そしてデジタル広告の問題に際して相対的にテレビCMの価値が見直されているという点が一致した今回のセッション。締めくくりにボルボ・カー・ジャパン関口氏が「(視聴質を重視する流れに)向いている方向は間違っていないと思う。テレビCMの出稿においては、日本企業に限らずグローバル企業の価値観も絡んでくるので、スピード感をもって進めていってほしい」と述べ、テレビCMへの大きな期待を寄せていたのがひときわ印象的であった。