TBSテレビ×グリー×JAXAがおくる宇宙リアル体感「月面キッズキャンプ」開催

編集部

株式会社TBSテレビ(以下、TBSテレビ)とグリー株式会社(以下、グリー)は、2019年3月25日~5月31日の期間、よみうりランドにて、宇宙航空研究開発機構(以下、JAXA)協力のもと「月」のVR体験や体感型宇宙展示、宇宙ゲームのプログラミングなど、先進技術を使って宇宙を体感できるワークショップ「月面キッズキャンプ」を開催している。

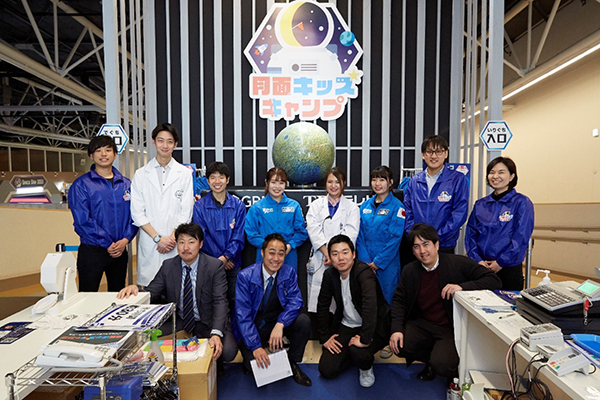

先日、メディア向けVR体験会が行われ、本企画概要ならびに放送局が取り組む意義と役割について担当者に話を聞いた。

■「月面キッズキャンプ」企画意図

「月面キッズキャンプ」は、“宇宙産業の担い手”になる子どもたちに宇宙の魅力を体感してもらうことで、「宇宙をもっと勉強したい!」「宇宙を仕事にしたい!」という目標や夢を抱くきっかけにしてほしいという思いから生まれた、楽しく学べる月面体感ワークショップだ。

2017年からグリーとJAXAは、VR/AR分野において、人工衛星データの新たな利用を開拓するため、コンテンツの共同制作などを目的とした連携協力を行い、宇宙を題材にしたエンターテインメントコンテンツの開発を進め、体感サイエンスツアーやキッズワークショップなどを開催してきた。一方、TBSテレビでは、JAXA協力のもと、宇宙に関する情報・教養番組を数多く手がけ、宇宙を題材としたコンテンツやスタジオセットのデザインなど、多くのノウハウを蓄積してきた。なお、同局の親会社である株式会社東京放送ホールディングスが、資源探査等の宇宙開発を手掛けるベンチャー企業、株式会社ispaceに出資し、日本企業における宇宙開発事業の成長を促す役割を担っている。

グリー XR事業開発部 「月面キッズキャンプ」プロジェクトリーダー 野村有加氏(写真:右上)は、「弊社はモノづくり、主にソフト・アプリ開発を得意とし、JAXAには膨大な宇宙関連データの蓄積がある。それに加えて、放送局のプロモーション力やイベントノウハウが加わることで、より充実したワークショップになった」とコメント。一方、TBSテレビのメディアビジネス局 拡張領域事業部では、「放送以外の新規事業としてVR/AR分野に着目しており、教育的な要素もある本プロジェクトに前向きに参加した」と語った。

■宇宙をリアルに体感できる!「月面キッズキャンプ」概要

月面キッズキャンプでは、地球と月では環境がどう異なるかをVRで体感できる、下記4つの学習コンテンツ(1種類500円:4種類セット1300円の参加料が必要)が体験できる。

(1)月ロケットツアー ~月の大きさを感じる旅へ!~

ジェット機に乗りながら、月と身近な物の大きさを比べることで月の大きさを体感。

(2)月面シュート! ~ボールを投げて重力を感じよう~

月でものを投げると地球と比べてどのくらいの高さで落ちてくるのか、VR空間内で行われる月面玉入れゲーム。

(3)月面ドライブ ~月面車で月を暴走!~

月面をバギーで運転し、タイヤの違いによる走行スピードの違いを体感。月面の砂「レゴリス」の特徴を学習できる。

(4)月の形のミステリー ~月の満ち欠けの謎を解け!~

「月の満ち欠け」をVRで視覚的にわかりやすく理解できる。

他にも、『見て知る宇宙展示』と題した「月」や「ロケット」をテーマにしたさまざまな展示や、リアルな砂場にプロジェクターで月面を投影し、月面に埋まった宝探しゲーム体験ができる『AR砂遊び「月面で宝探し」』、6歳以下でも参加できるVR体験に加え、プログラミング学習用ソフト「Scratch(スクラッチ)」を使用し、月面探査車で月の石を集める簡単なゲーム開発に挑戦する『プログラミングで月面探査ゲームを開発しよう!』が体験できる。

本プロジェクトに携わった国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 新事業促進部 事業開発グループ主任/J-SPARCプロデューサー神谷岳志氏は、「JAXAがこれまで培ってきた宇宙関連のデータ、技術力、経験をVR制作に活用することで、楽しく、正しく学び、体感できるコンテンツになった」と話す。また、同機構では、事業化までをスコープとした民間事業者等とのパートナーシップ型の新しい研究開発プログラム「宇宙イノベーションパートナーシップ(J-SPARC:ジェイ・スパーク)」を昨年から開始したこともあり、「企業と連携して宇宙市場を広げること、将来の日本を創る青少年や世界の宇宙航空事業を担う人材を育てるための宇宙教育活動という二つの狙いが本プロジェクトにはある」と語った。

今年はアポロ11号が人類初の月面着陸を果たしてから50周年目の節目の年。2023年には初の民間人月面周回旅行が予定されるなど、宇宙産業はこれからますます成長することが見込まれている。

野村氏は「教科書で学び、知識として得る情報とは異なり、VRで体感することで、実体験として記憶に残る。お子さんはもちろん、親御さんも楽しめる内容になっているので、ぜひ親子で一緒に体験し、共有してもらいたい」と結んだ。