生活者のメディア接触調査から見えたテレビの価値と動画広告市場のこれから~「JAAA動画広告フォーラム2017」レポート

編集部

JAAA(日本広告業協会 Japan Advertising Agencies Associationの略称) は、5月22日に東京千代田区の有楽町よみうりホールにて、「JAAA動画広告フォーラム2017」を開催。第1回目となった昨年の倍以上となる1,000人の参加者が集った今回は、「テレビを取り巻く動画広告~テレビ視聴環境の変化と動画広告ビジネスを探る~」をテーマに掲げ、全5部構成で行われた。

このフォーラムは、放送局の主要プロダクト「番組≒動画」にフォーカスしながら、JAAA海外視察団による米英日の動画ビジネスの動向報告や動画広告成功事例を踏まえつつ、放送と放送局発の動画配信ビジネスの課題と今後の展望について議論し合い、テレビ広告および動画広告市場の健全な「進化」の大いなるきっかけを目的としている。

その中でも今回は、奥律哉氏(電通総研 メディアイノベーションラボ統括責任者)が登壇した、「一周まわってテレビ~マルチスクリーン時代の動画視聴体験と広告~」と題したキーノートをレポート。生活者のメディア接触の現状を生活者目線で調査し、動画広告がどのように受け入られているのかについて紹介された。

■配信先デバイスとしてフォーカスされるテレビ

※電通総研 メディアイノベーションラボ統括責任者 奥律哉氏

※電通総研 メディアイノベーションラボ統括責任者 奥律哉氏まず奥氏は、2015年の映像市場の規模を発表。配信広告費に大きな伸びがあることを示した上で、電通総研の調査で明らかになった生活者のメディア接触の現状および動画サービスを見るデバイスとしてスマートフォン(以下、スマホ)やテレビのポテンシャルに触れた。

現在動画を見るデバイスはテレビ、スマホ、タブレット、PCの4スクリーンが主流とされており、この10年でスマホやタブレットの普及率が高まっているものの、世帯主年齢29歳以下の世帯におけるテレビの普及率は85.5%を維持している。これに対し奥氏は「無論、年齢別調査では若年層のテレビ離れ化は進んでいるように見えるが、テレビ所有者のインターネット結線率は今後さらに高まり動画をテレビで見るユーザが増加する」と予測した。事実、現在インターネット結線している人の半数がテレビを介し動画サービスを利用しており、テレビにはスペシャル感やプレミアム感があるという意見が生活者から集まっているからだ。

それにdTVやAbemaTV、Huluといった動画配信はテレビを配信先として想定したサービス展開がなされており、昨今ではソフトバンクやサイバーエージェント、Perform Groupでは野球やサッカーといったスポーツ×動画配信が人気を呼んでいる。

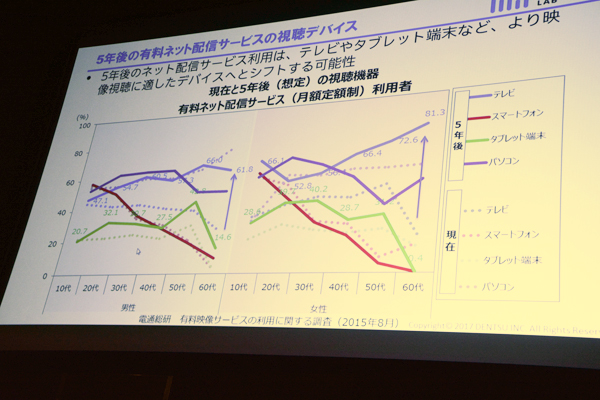

また、スマホのデバイス体験調査では、スマホ利用の動画視聴回数は少なく、アプリやソーシャル系のサービスを利用する人が多いことがわかった。「このままいくと、5年後のネット配信サービス利用はテレビデバイスが一番高くなるだろう」と推測し、5年後のデバイス利用の想定データも公開された。

※電通総研「有料映像サービスの利用に関する調査」(2015年8月)より

※電通総研「有料映像サービスの利用に関する調査」(2015年8月)よりこうした調査結果をふまえ奥氏は、「お茶の間で“みんなで見る”テレビからワンセグやWeb動画の登場によりスマホやタブレット、PCといったデバイスの利用が進み“ひとりで見る”に変化したが、そうした過程を経た現在ユーザが映像視聴に適したデバイスは何かと問うた先に行き着くのが、みんなで見る“一周まわってテレビ”である」と考察した。

キーポイント1:テレビは他のデバイスに比べて視聴環境が整えられており、配信先デバイスとしてフォーカスされている(テレビの外側からテレビ側へのアクセス)

■受容性が高い“テレビ的”動画広告

次に動画広告と態度変容の関係性についての発表がなされた。それによると、メディア別の印象に残った動画広告についてのアンケート調査では1位が69.6%で“テレビをリアルタイム視聴した”だった。

また、印象に残った広告による態度変容効果について、認知関心系、購入検討系、BUZZ拡散系、FAN化系の4カテゴリ10項目の質問別に調査したところ、メディアにより得意とする態度変容領域は異なるという結果が出た。

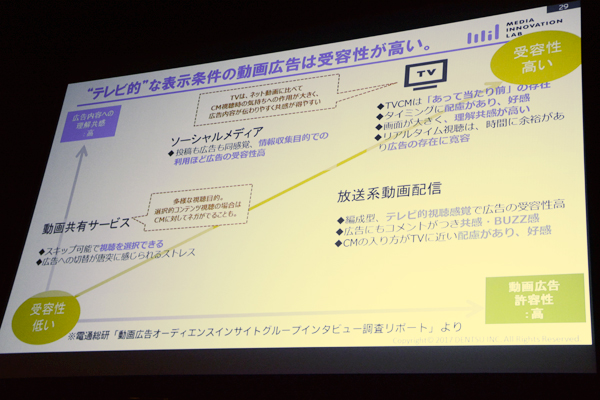

※電通総研「動画広告オーディエンスサイトグループインタビュー調査レポート」より

※電通総研「動画広告オーディエンスサイトグループインタビュー調査レポート」よりこのことから、「一口に動画広告といっても様々な効用、そして使い道があるため、消費者に受け入られやすいかどうかといった受容性を考慮した上で配信先をきちんと考えることが大事だと言える」と奥氏。また、テレビCMについてユーザの声を集めると、“テレビCMは良い情報源だからちゃんと見ている”“最近多いのが、ドラマ出演者がその状況でCMしているというもの。ドラマとは別のサイドストーリーという感じで見てしまう”“TVerではテレビと同じ放送が見られるのでCMがあっても違和感がない”といった意見があり、テレビCMが広く生活に受け入られていることが垣間見える。こうした調査結果からも、「動画広告をよく見てもらうためには、テレビ的な視聴環境がポイントだ」と奥氏は主張した。

キーポイント2:インターネット環境において“テレビ的”視聴環境(動画広告環境)を実現することが媒体価値向上に繋がる布石となる(テレビ側からネット側へのサービス向上)

■メディアビジネスの新たな課題

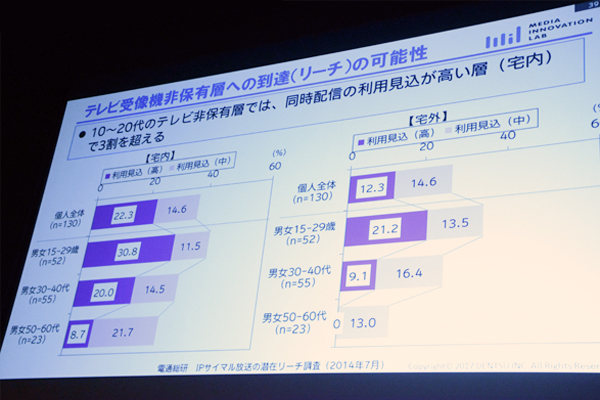

続いて生活行動から俯瞰したメディア接触状況の2001年と2016年の比較調査結果が発表された。すると2001年当時は幅広い年齢層で在宅起床時間の4割がテレビ視聴にあてられていたのに対し、2016年では若年~中年層を中心にその比率が減少する結果に。中でも専業主婦=最も自由時間が多かった層が減ってしまったことがメディア接触に大きな影響を与えたと推測された。また、2020年に向けた同時配信のポテンシャルに関する調査からは、若年層におけるテレビを持たない層においても潜在的ニーズはテレビ保有者と同程度に存在することが明らかに。

※電通総研 IPサイマル放送の潜在リーチ調査(2014年7月)

※電通総研 IPサイマル放送の潜在リーチ調査(2014年7月) ※電通総研 IPサイマル放送の潜在リーチ調査(2014年7月)

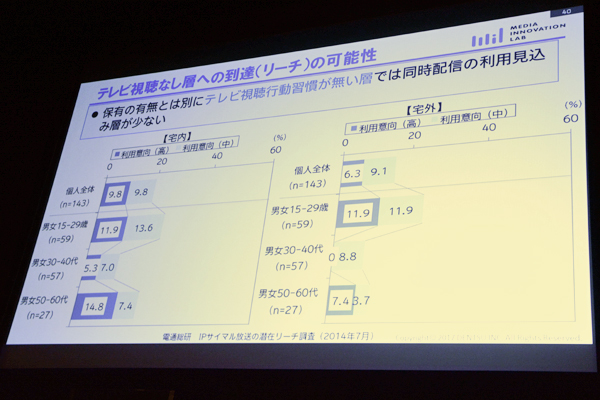

※電通総研 IPサイマル放送の潜在リーチ調査(2014年7月)けれどもテレビの保有の有無とは別にテレビの視聴行動習慣のない層には、同時配信の利用見込みも少ないという結果が……テレビのデバイス離れはクリアできても習慣離れはクリアできないという課題が見つかった。

キーポイント3:テレビデバイス離れを避けるために、コンテンツ側から若者に寄り添う必要性がある(テレビ側からネット側の環境にコンテンツを送り届ける)

■まだまだ伸びる動画広告市場のこれから

生活者のメディア接触に関する今回の調査は、一周回ってテレビが再びフォーカスされていること、そしてテレビCMが生活者にとって当たり前に受容されているものであることが明らかになったと同時に、コンテンツ次第で動画広告市場にはまだまだ大きな伸びしろがあることが感じられた。

最後に奥氏からは、「我々が広告主様からメッセージを預かりメディアを使ってユーザにどのように届けるか、それにはやはりオーディエンス視点を持ったサービス開発が非常に重要になるだろう」と伝えられ締めくくられた。