『逃げ恥』は初めて体験するヒットの仕方だった!ドラマPが考える視聴者アプローチ

編集部

ガッキーこと新垣結衣が主演したドラマ『逃げるは恥だが役に立つ(以下、逃げ恥)』(TBS)は、「恋ダンス」「ハグの日」など数々の話題フレーズを生み出し注目を集めた。本サイトでも【『逃げるは恥だが役に立つ』配信数と各種視聴率の推移】で、ドラマ全体を通じてリアルタイム視聴率、タイムシフト視聴率、総合視聴率、さらに動画の配信数(TBS FREE、TVer、GYAOの合計)という指標すべてで“右肩上がり”という結果から、放送と配信が相乗効果を生んだ例として取り上げたが、今回は、本作品のプロデューサー・那須田淳氏が、どんな視聴者をターゲットに設定し、また何を意識してドラマを制作したかについて紹介したい。

『逃げ恥』について那須田氏が語ったのは、6月8日、丸ビルホールで行われた「F2ライフは“モヤモヤフルネス” 悩み多き日常に隠されたビジネスチャンスをつかめ!」と題されたセミナー。株式会社ビデオリサーチ(VR)のひと研究所が主催したこのセミナーは、VR講演「F2の“モヤモヤフルネス”とは?」とクロストークセッション「“モヤモヤフルネス”なF2の心をつかむには?」の2部構成で行われ、那須田氏はクロストークセッションに登場。満島ひかり出演のCMで注目を集めている資生堂ジャパン株式会社の化粧品ブランド『専科』のマーケティング担当・山ノ井千草氏と共にゲスト参加していた。

■F2の“モヤモヤフルネス”とは?

亀田憲氏

亀田憲氏セミナーは、ファシリテーターを務めるVRひと研究所所長の亀田憲氏による、F2層研究の意義の説明からスタートした。ひと研究所はVRの生活者に関する研究所で、シニア、ミドル女性、若者などのターゲット研究や新しい生活セグメントを開発しており、マーケティング課題の発見と開発を行っている。

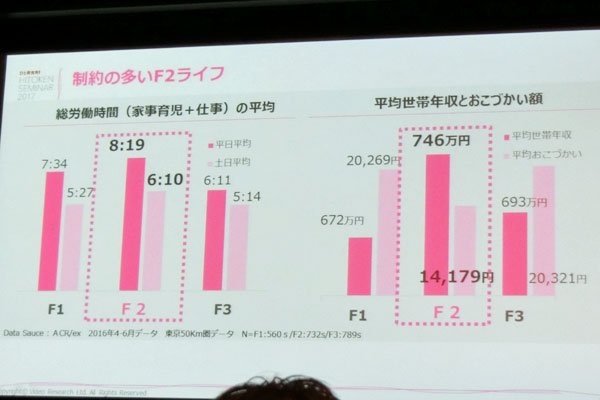

その研究結果を踏まえ「F2層が多くの企業にとってメインターゲットだと明らかになりました」と語り、何をすればF2層が元気になってくれるかという視点が大事だと示した。

村田玲子氏

村田玲子氏続いて、VRひと研究所f2ラボリーダーの村田玲子氏による講演「F2の“モヤモヤフルネス”とは?」が行われた。F2層が感じているさまざまな悩みや葛藤を“モヤモヤ”と表現し、流行の“マインドフルネス”と掛け合わせたのが“モヤモヤフルネス”。「この“モヤモヤフルネス”がビジネスチャンスにつながり、マーケティングで大いに活用することが期待できます」と述べた。

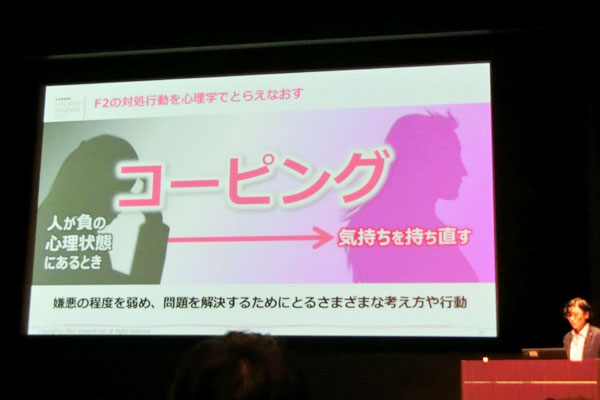

そして、心理学におけるストレス理論を用いて、ストレスの評価と対処を行う“コーピング”に着目。「家庭の消費のカギを握るのがF2層。彼女たちがストレスと折り合うためのコーピング行動が非常に広範囲の消費につながっています」と分析した。

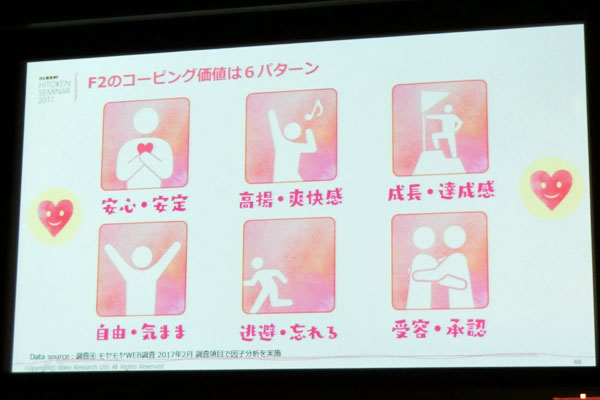

こうした“コーピング消費”の裏側にあるF2が望む、状態を、「安心・安全」「高揚・爽快感」「成長・達成感」「自由・気まま」「逃避・忘れる」「受容・承認」の6パターンに分類し、“コーピング価値”と規定。

F2のコーピング価値は6パターン

F2のコーピング価値は6パターン以上を踏まえて、村田氏は多様化するF2層を束ねる切り口としての“モヤモヤフルネス”を提唱。「“コーピング”には大きなマーケティングチャンスがあり、“コーピング価値”は市場創造のヒントとなり得ます」と強調して講演を終えた。

後述するが、このコーピング価値は『逃げ恥』と大きな関わりがあったのだ。

■そもそも『逃げ恥』はF2層を狙ったものではなかった?

次に行われたセッションでは、F2層の研究結果やコーピング価値といった要素を加味して、『逃げ恥』ヒットの現象について考えることになった。

那須田淳氏

那須田淳氏『ウロボロス』『コウノドリ』『重版出来』など、過去に話題作を多数創り出してきたプロデューサーの那須田氏にとっても『逃げ恥』は「初めて体験するようなヒットの仕方」となったと冒頭に語り、どのような想いで、そしてどんな狙いで制作し、どのようなターゲッティングが行われたのだろうか?

「自分の一日の楽しみになる、何かご褒美になるという、先ほど村田さんが言われた“コーピング”に近いところを心掛けました。そして、私がテレビドラマの一番良いところだと考えている、いろんな世代にとって楽しいという点を意識しました」(那須田氏)

主演の新垣結衣はF1層でありながら、最もドラマに対する反応が良かったのがF2層だ。会場で行われた来場者アンケートでも、F2層の支持が高かった。しかしこの結果について、決してF2層を狙ったものではないと那須田氏は次のように語る。

「ドラマはみんなで観ることができるという特性上、特定のターゲットに絞るということはしません。例えばTeenとF1、F2と幅広くアプローチして、より普遍化できるものを意識します。それは親近感や、楽しいということ。入り口で特定の層を弾いてしまうようなことはありません」

話題になった「恋ダンス」にも意図がある。『逃げ恥』は、社会派ドラマと言われるほど重い題材を取り扱っていたが、恋ダンスが番組の最後に流れることで楽しく視聴を終えることができる。加えて、利用層を意識したSNSの展開もうまくいき、VR CUBICのデータによると、放送毎に“新しい視聴者”が流入してきたのが特徴的だった、という。

最後に、ファシリテーターの亀田氏が「間違えたアプローチをすると炎上する。しかし、うまくいけばファンが増え共感を生み出す“コーピング価値”の研究を続けていきます。今後もひと研究所に注目してください」とまとめて、セッションを締めくくった。