アフターコロナでメディアが意識するべきポイントは? 【MEDIA NEW NORMAL】キーノート(後編)

編集部

博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所によるWEBセミナー『MEDIA NEW NORMAL メディアの新常態を考える』が、2020年7月14日(火)に開催された。

前編に引き続き、同研究所グループマネージャー兼主席研究員の加藤 薫氏、同上席研究員の新美妙子氏、小林舞花氏によるキーノートの模様をレポートする。

本稿ではコロナ禍における生活者のメディア意識がどのように変化したかを明らかにしつつ、アフターコロナの新たな日常、いわゆる「ニューノーマル」においてメディアが意識すべきポイントについて解説する。

【関連記事】コロナ禍で生活者のメディア接触はどう変わった? 【MEDIA NEW NORMAL】キーノート(前編)

■コロナ禍で情報リテラシーの意識が強まる

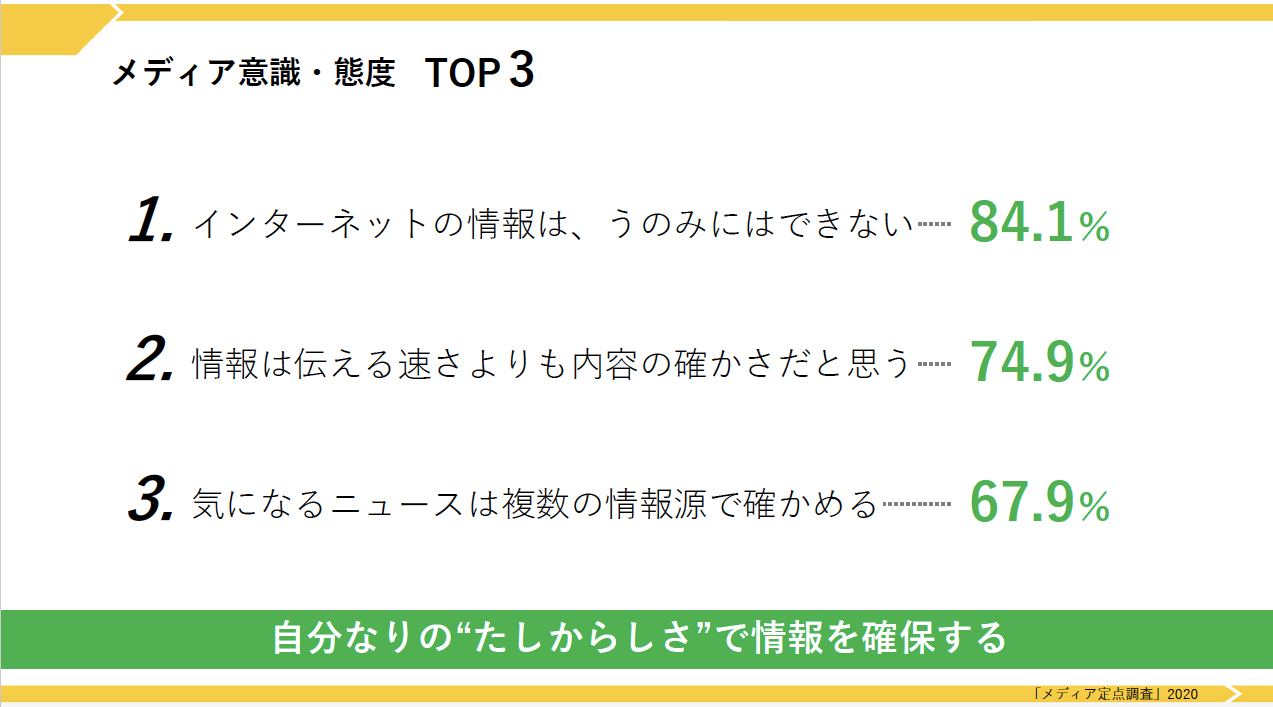

前編に引き続き新美氏が、コロナ禍における生活者のメディア意識に関する63項目のランキング結果を発表。トップ3を紹介した。

新美氏:1位は「インターネットの情報は、うのみにはできない」で、84.1%。2位は「情報は伝える速さよりも内容の確かさだと思う」で、74.9%だった。3位の「気になるニュースは複数の情報源で確かめる」は、67.9%。ネットの情報はうのみにできないし、情報は内容の確かさが大切だから確かさをキープするため複数の情報源をあたるのである。この生活者の情報行動をメディア環境研究所では、 “自分なりのたしからしさ”と表現して2017年に発表しているが、その情報行動が加速しているようだ。

新美氏は続ける。

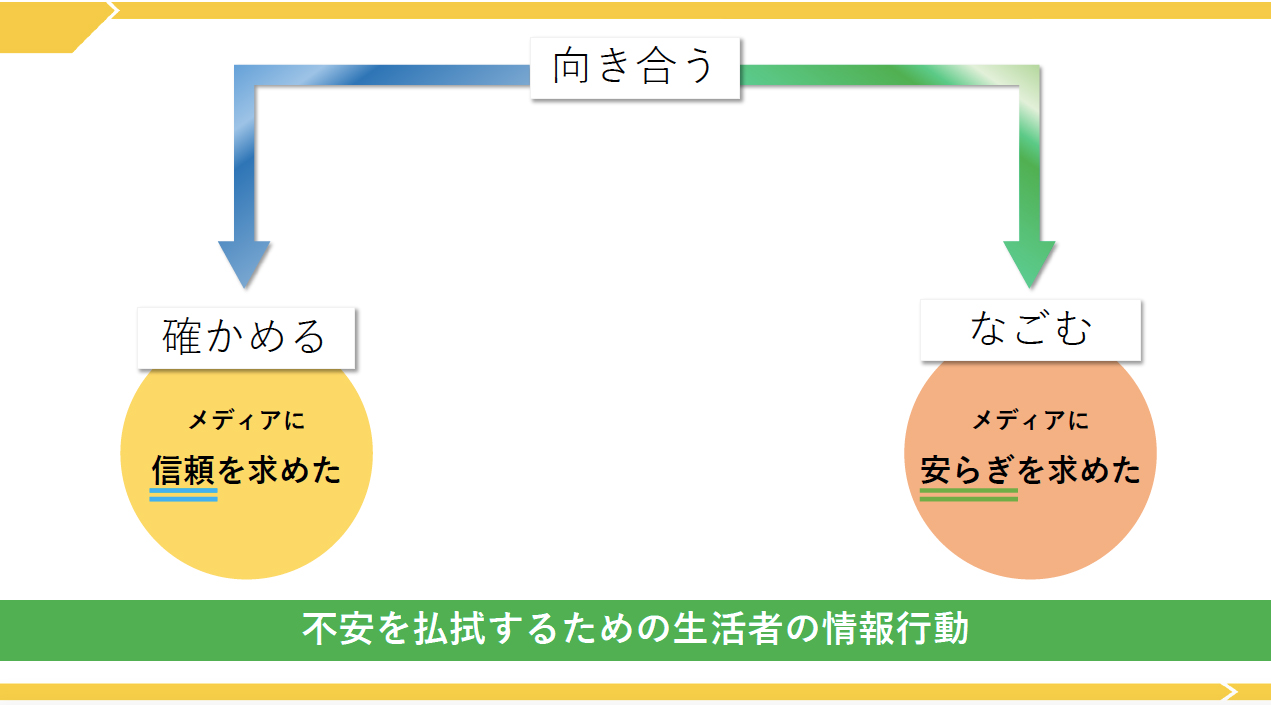

新美氏:「新型コロナウイルスの情報は積極的に集めた」は全体で60.2%だったが、感染や経済不安などなんらかの不安を抱えている人ほど積極的に情報を集めていることがわかった。その不安を払拭するために生活者は情報に「向き合っている」と読み解いた。

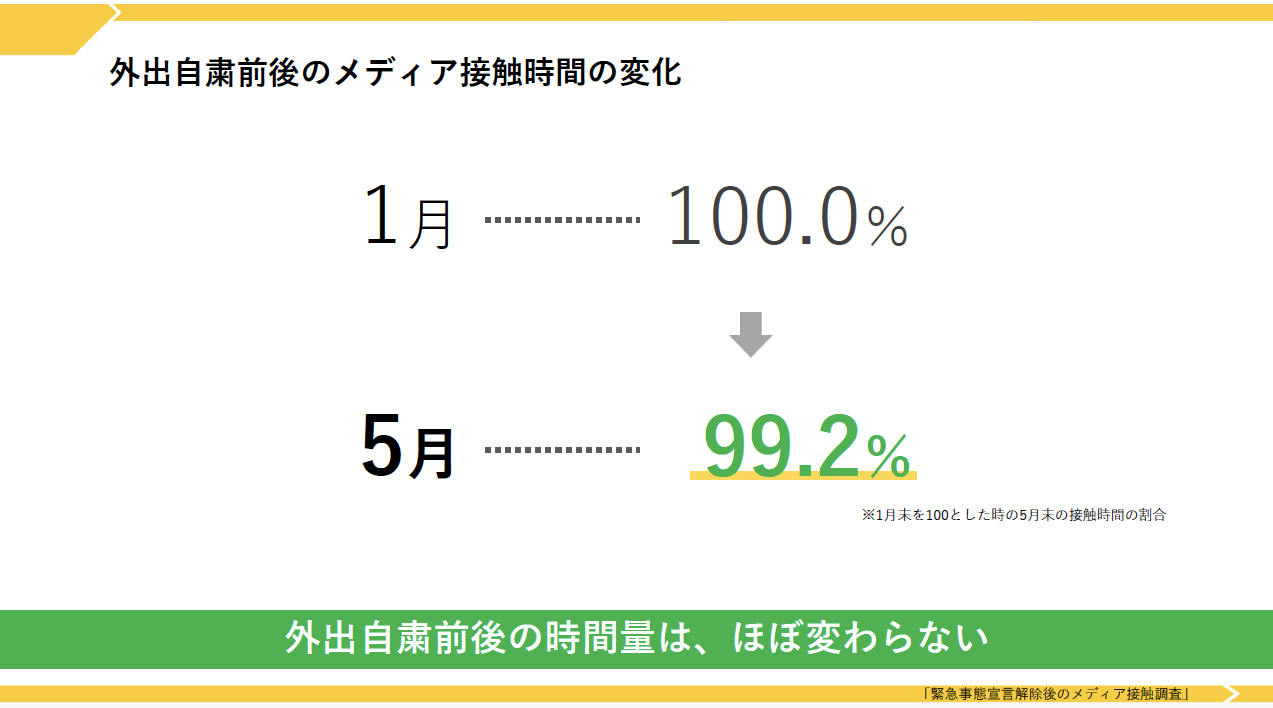

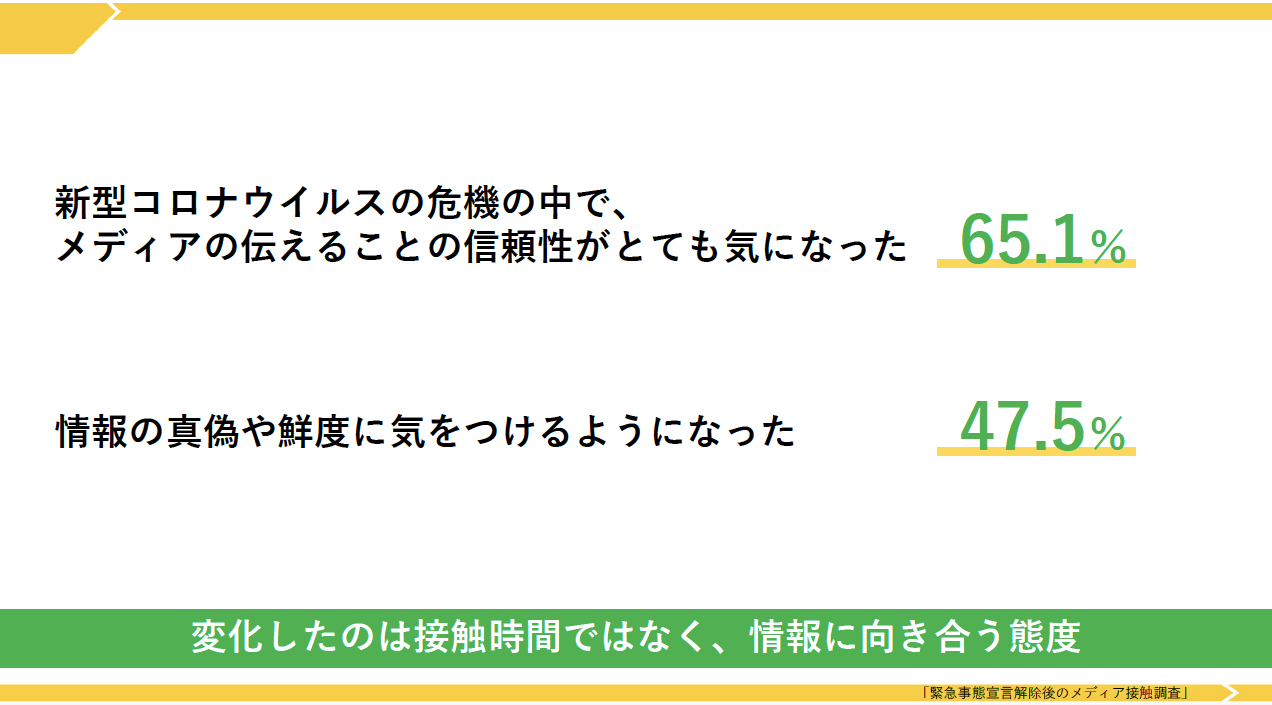

外出自粛前の1月時点でのメディア接触時間を100とすると、5月末のメディア接触時間は99.2%とほぼ横ばいだった。「(コロナ禍において)変化したのは接触時間ではなく、情報に向き合う態度」と新美氏。「2017年頃から強まっていた『情報の信頼性や鮮度に対する意識』もより強まった」と指摘した。

■信頼の基準は「どのメディアか」ではなく「誰が言っているか」

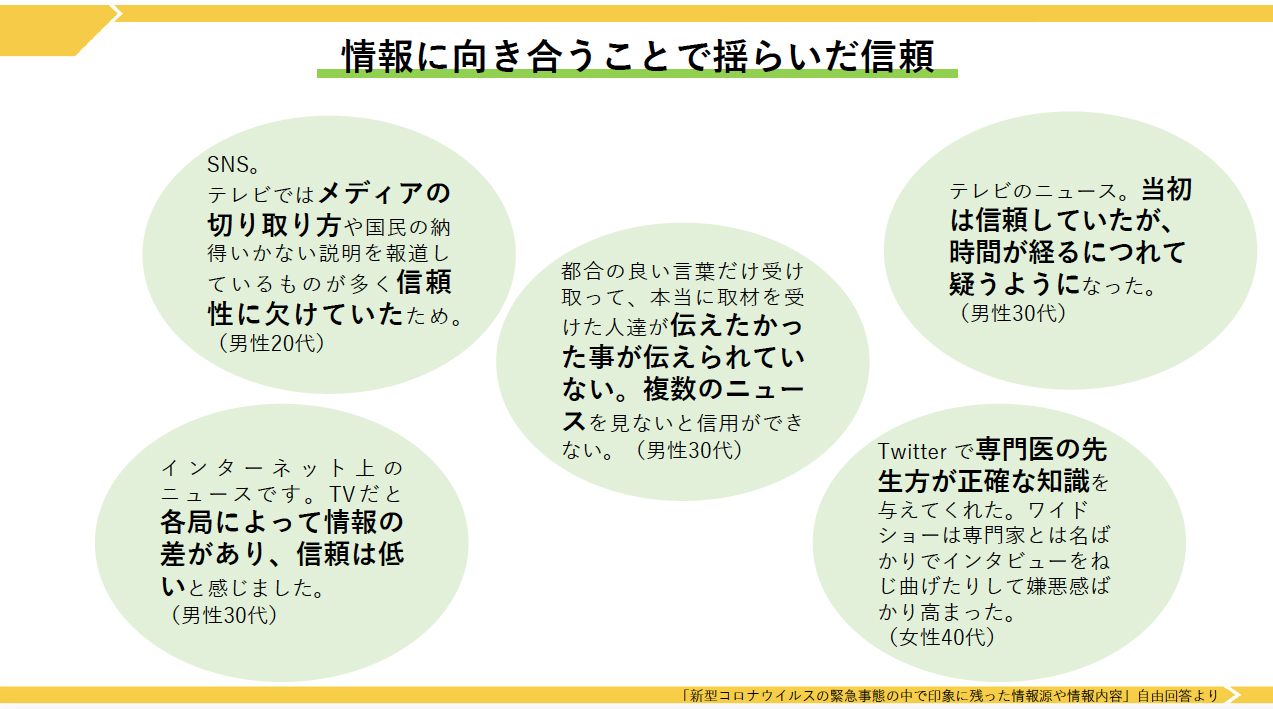

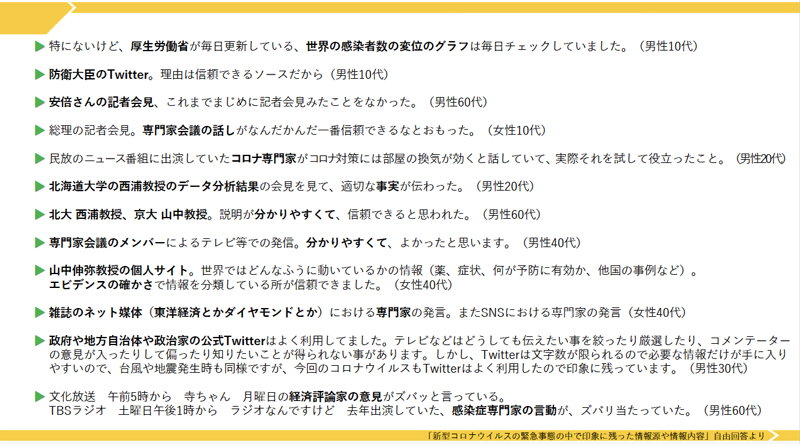

調査では、新型コロナウイルスの緊急事態の中で「印象に残った情報源や情報内容」を尋ねた。生活者は情報にどのように向き合っていたのか。新美氏が解説する。

新美氏:自由回答からは、メディアそのものに信頼がなくなったというより、メディアの情報の切り取り方や伝え方への信頼が揺らいだり、当初は(メディアを)信頼していたが、時間を経るにつれて疑問を持つようになったり、情報に向き合うことで揺らいだ信頼があることが伺える。

新美氏は続ける。

新美氏:一方で専門家など特定の発信者からの情報を信頼している様子が読み取れる。生活者が情報を選ぶとき、「どのメディアが言っているか」より「誰が言っているか」を重視していることがわかった。

■若年層を中心に「メディア再評価」の動きも

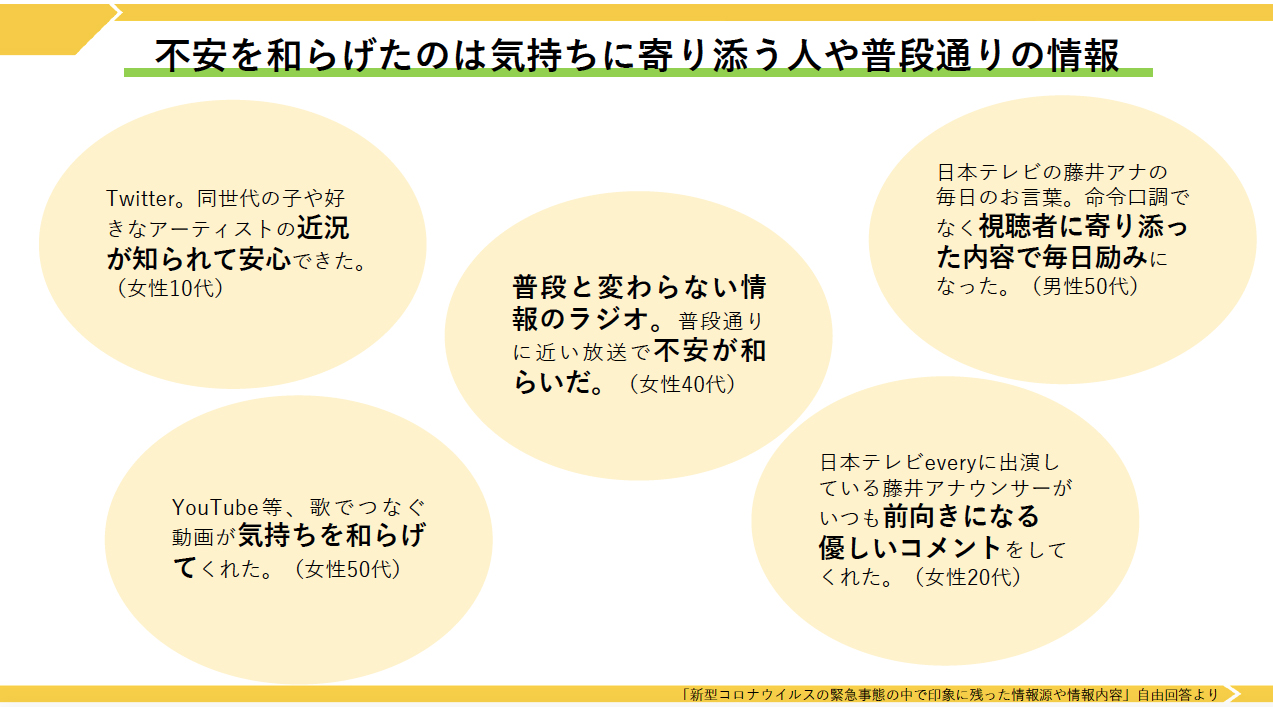

コロナという大きな不安に向き合うなかでメディアに対して不信感が芽生えたが、不安を解消したのもメディアだったようだと新美氏が解説する。

新美氏:普段と変わらないラジオのトークや、アナウンサーのコメントに前向きな姿勢を感じ、気持ちがやわらいだなど「人」を頼りにする回答が多く見られた。まず「情報に向き合い」、メディアに信頼を求めて「情報を確かめる」と同時にメディアに安らぎを求めて「なごむ」という行動が不安を払拭する為の生活者の情報行動である。

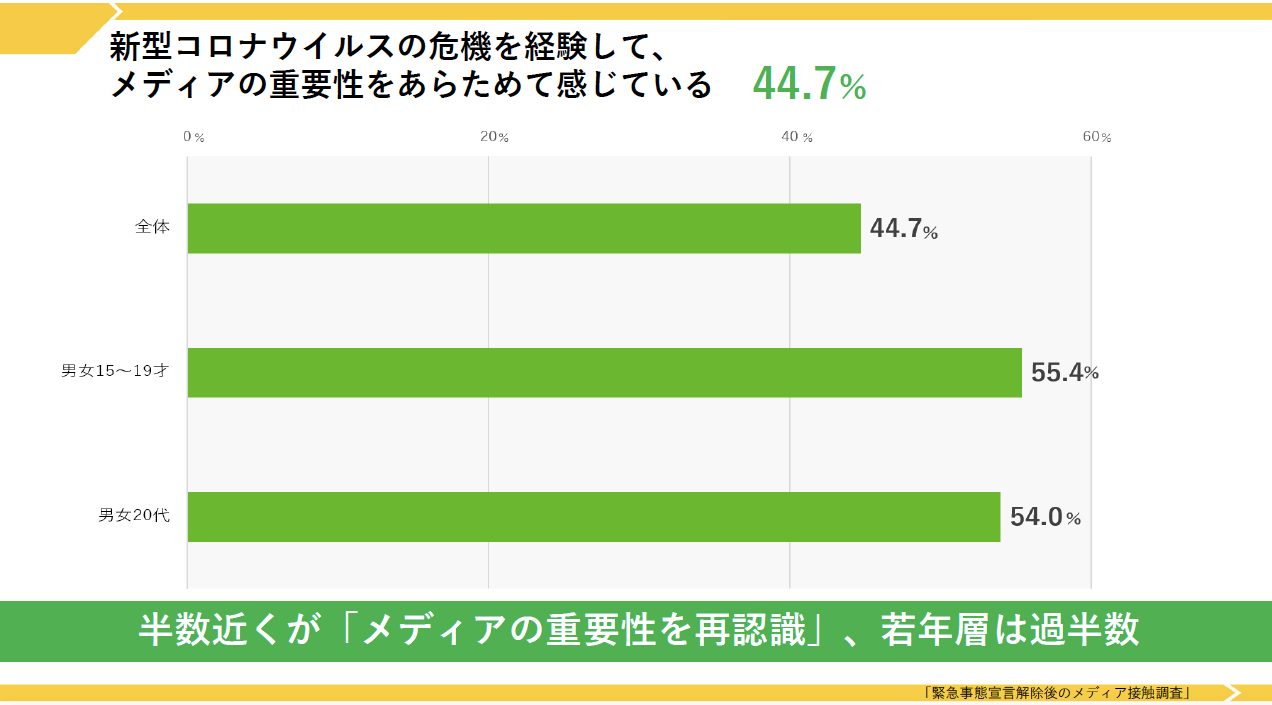

また若年層を中心に、メディアの重要性を再認識する声も高まっているという。

新美氏:「新型コロナウイルスの危機を経験して、メディアの重要性をあらためて感じている」は全体で44.7%だったが、男女15〜19歳では55.4%、男女20代でも54.0%と半数を超え、若年層ほど高い傾向を示した。

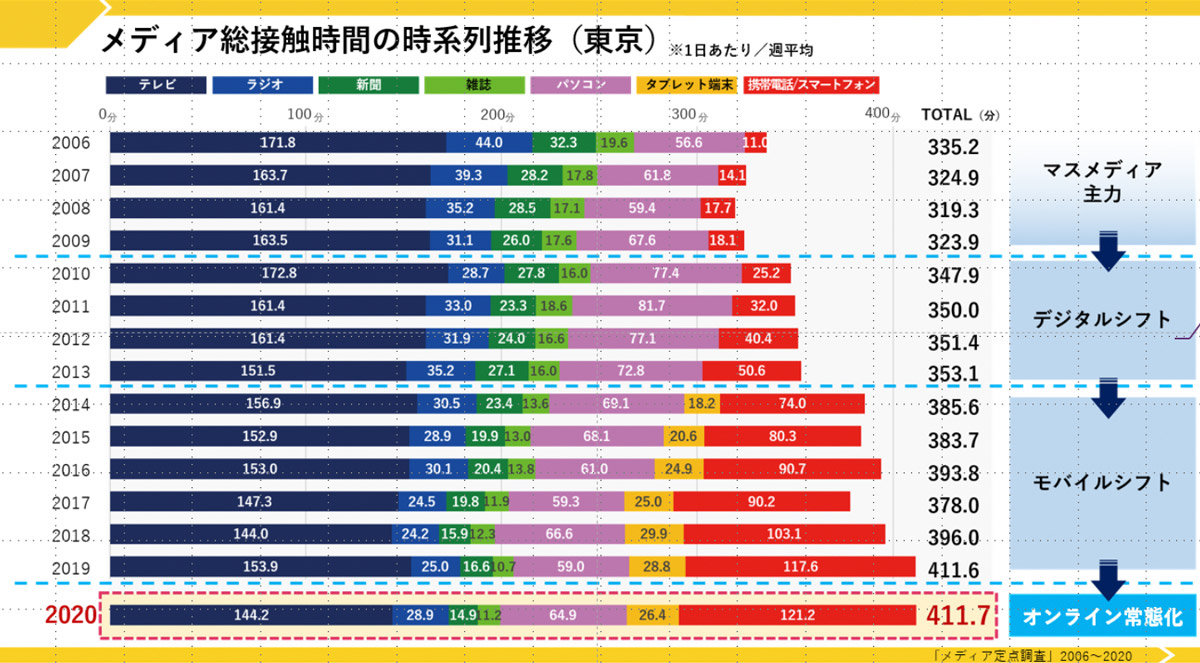

■「オンライン常態化」によって、生活習慣に変化

コロナによって生じた生活時間は自宅中心のものに大きく変化した。メディア接触のデジタルシフトも急速に進み、生活がつねにオンラインに接していることを前提とした「オンライン常態化」の日常が浸透しつつある。

外出自粛という未曾有の事態によって人々の生活時間そのものの構造が組み換わり、「メディア時間(人々がメディアに接する場面)」の意味合いも大きく変化しているという。小林氏が解説する。

小林氏:モバイルメディアが登場したころは、仕事や生活のスキマ時間が新たなメディア時間となっていた。しかし今回のコロナ禍では外出自粛によってあらゆる機能が家に置かれ、これまでの生活時間がくずれてしまった。いわばONもOFFもオンラインにつながることで、これまでの「気分転換」とは違った、新たなメディア時間が生まれている。

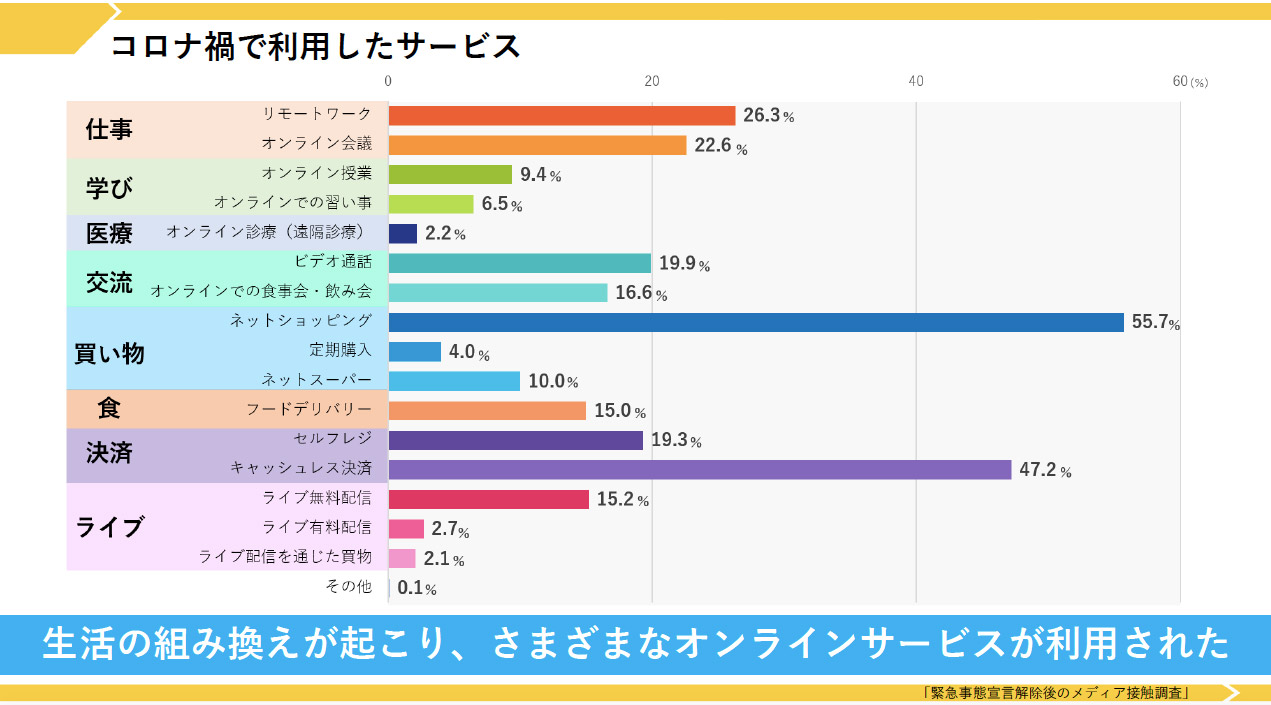

日常生活におけるあらゆる機能がオンラインサービス化され、自宅に集約されたことで、リアルな場所や体験が持つ役割も変化していく、と小林氏。

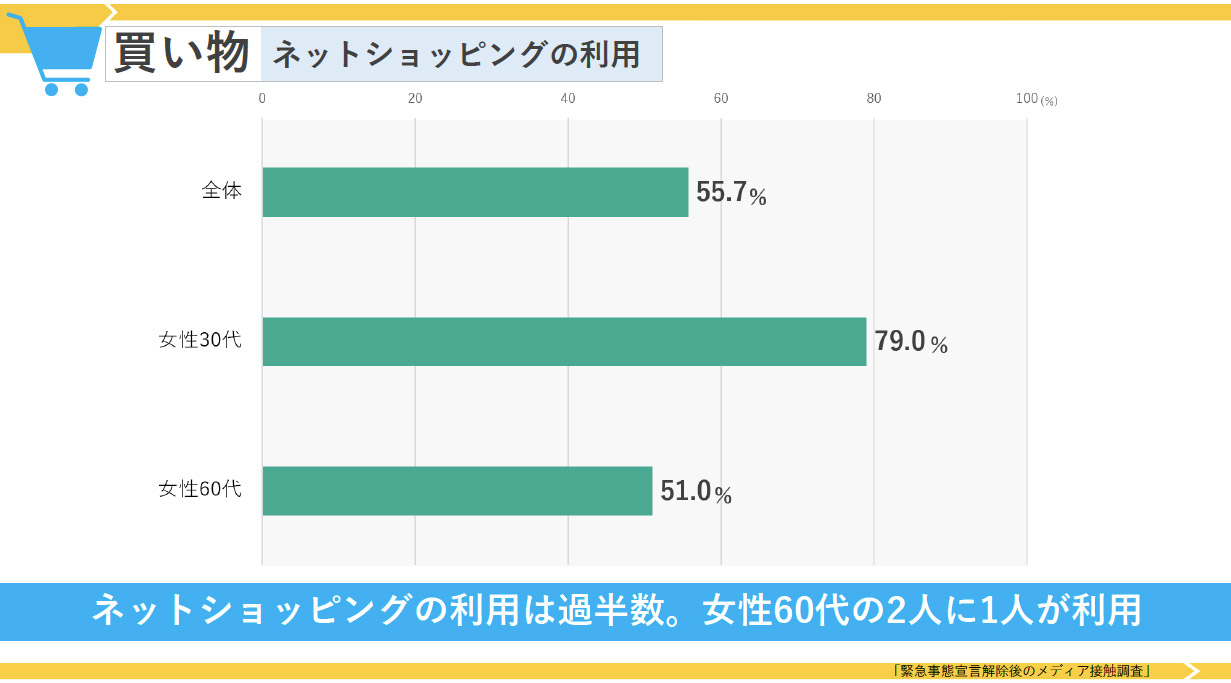

小林氏:オンラインでの食事会・飲み会の利用は全体では16.6%だが、女性20代では43.0%、男性20代も38.0%が利用した。デリバリーを頼むなどして、場所はちがっても同じものや時間を共有するコミュニケーションも生まれた。ネットショッピングの利用は女性30代では79.0%、女性60代でも51.0%と半数を超えた。これまで物理的に難しかった3世代の買い物もオンライン化したのではないか。ECの形態も単に商品を選んでカートに入れるというものではなく、コンシェルジュによる案内も増えるのではないか。

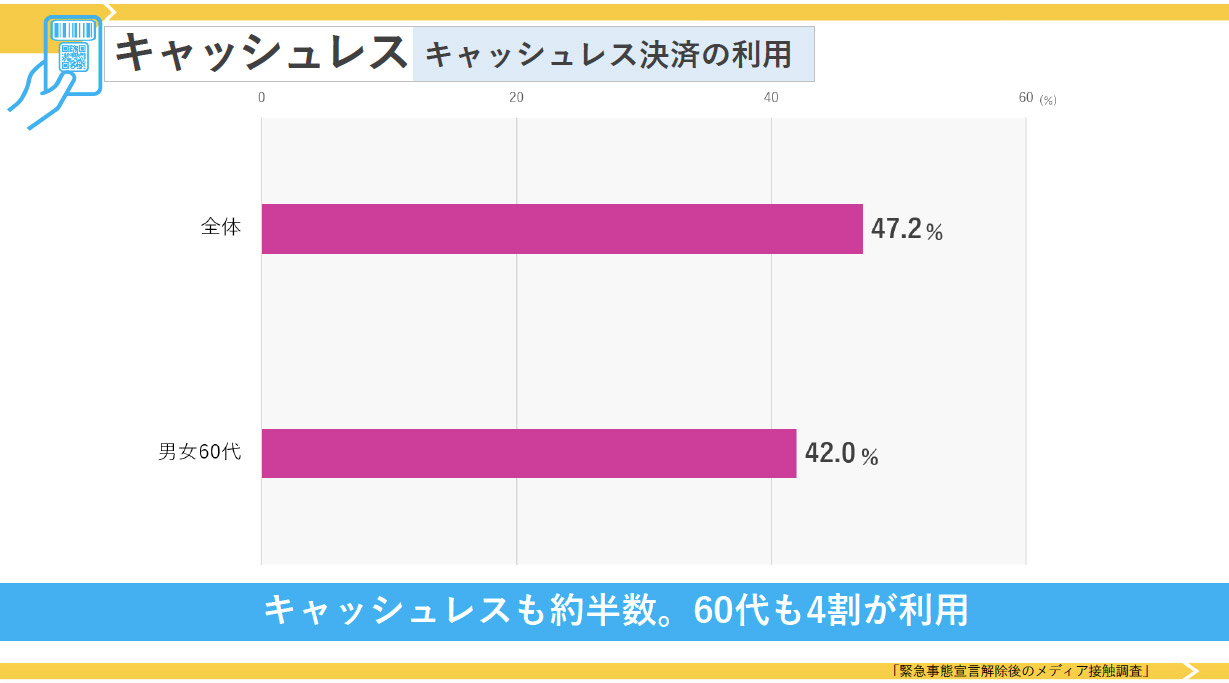

小林氏:キャッシュレス決済は、全体の47.2%が利用。60代男女も4割以上が利用している。比較的遅れているとされた日本でも、一気にキャッシュレス利用が増えた。とくにコロナ禍では「現金お断り」の店も出るほど。マイナンバーとの統合によるキャッシュレス還元施策も後押しとなり、今後、お金はますますデジタル化し、“情報”のようにやりとりされていくのかもしれない。

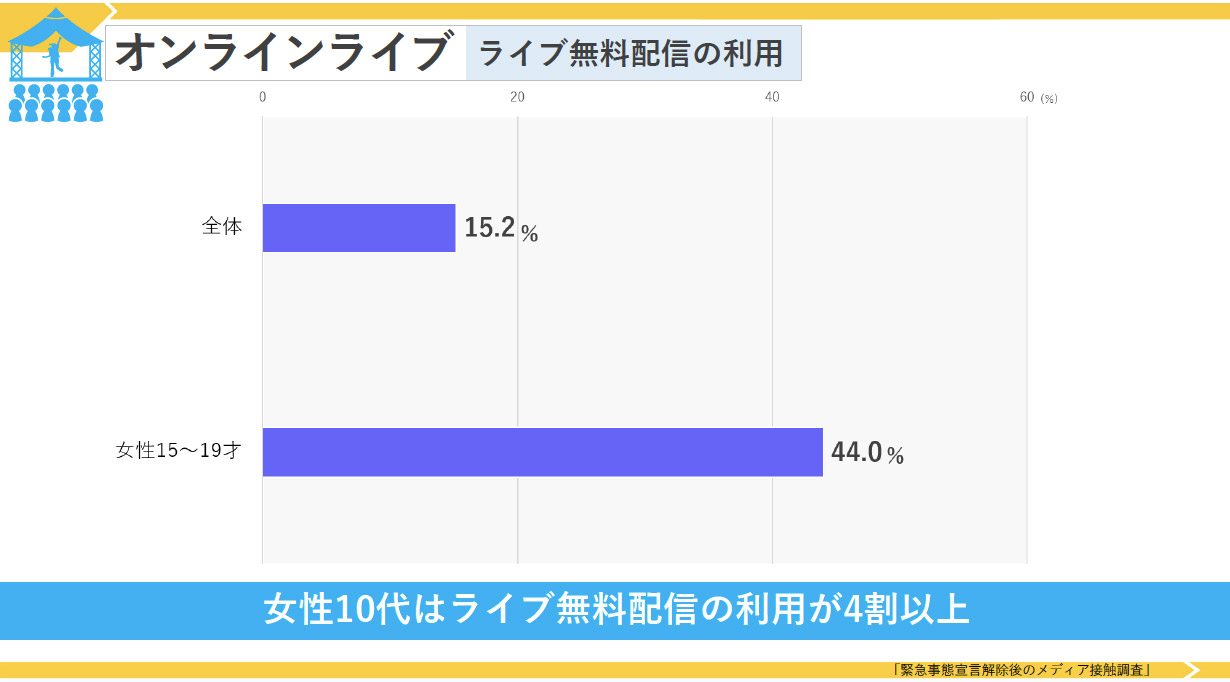

いわゆる「三密(密閉、密集、密接)」防止の観点から、ライブイベントについてはリアルな会場に観客を入れず、オンライン上での開催となるケースが増えてきた。こうした変化は生活者たちにどう受け入れられているのか。

小林氏:オンラインライブ(ライブ無料配信)は全体で15.2%、うち女性15〜19歳は44.0%が利用した。若年層にとっては、オンラインライブが身近な存在となっている。ライブイベント以外にも、会場でのカンファレンスをオンラインに切り替えることで想定来場者より多くのオンライン参加者を集めたケースもあり、「距離というハードルをオンラインが越えた」という実感を持つ人が多かった。

■新たに生まれた「ながら時間」

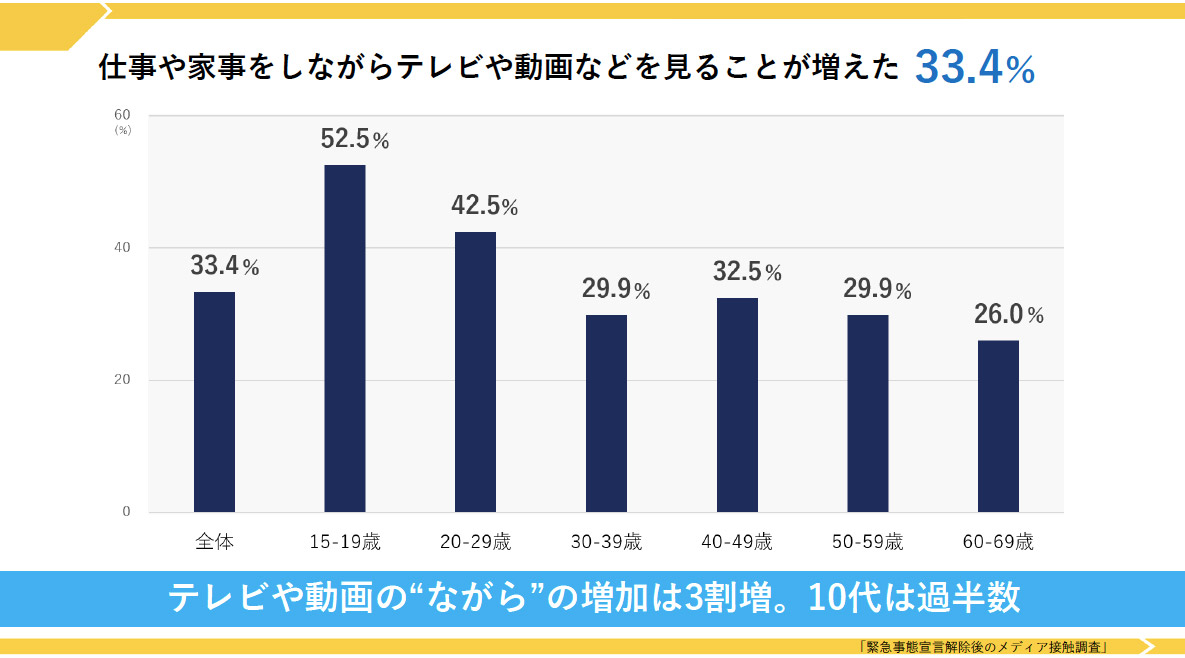

これまでも家事をしながらテレビを見たり、ラジオを聴きながら仕事をするなどメディアの「ながら時間」は存在した。この時間の定義が、オンライン常態化によって変化してきているという。「生活時間が組み換わったということは、新しい生活の時間割ができてメディア接触時間も組み換わるということ」と小林氏。

小林氏:オンライン常態化によって、メディアはオンライン上で「つなぎっぱなし」となった。「仕事や家事をしながらテレビや動画などを見ることが増えた」という人は全体で33.4%で、10代にいたっては52.5%と半数を超えている。デジタルベースに移行するなかで、これまでになかった「ながら時間」が生まれている。(民放共同キャッチアップサービスである)「TVer」や動画配信サービスは、この「ながら時間」の満足度を向上させていると言えるだろう。

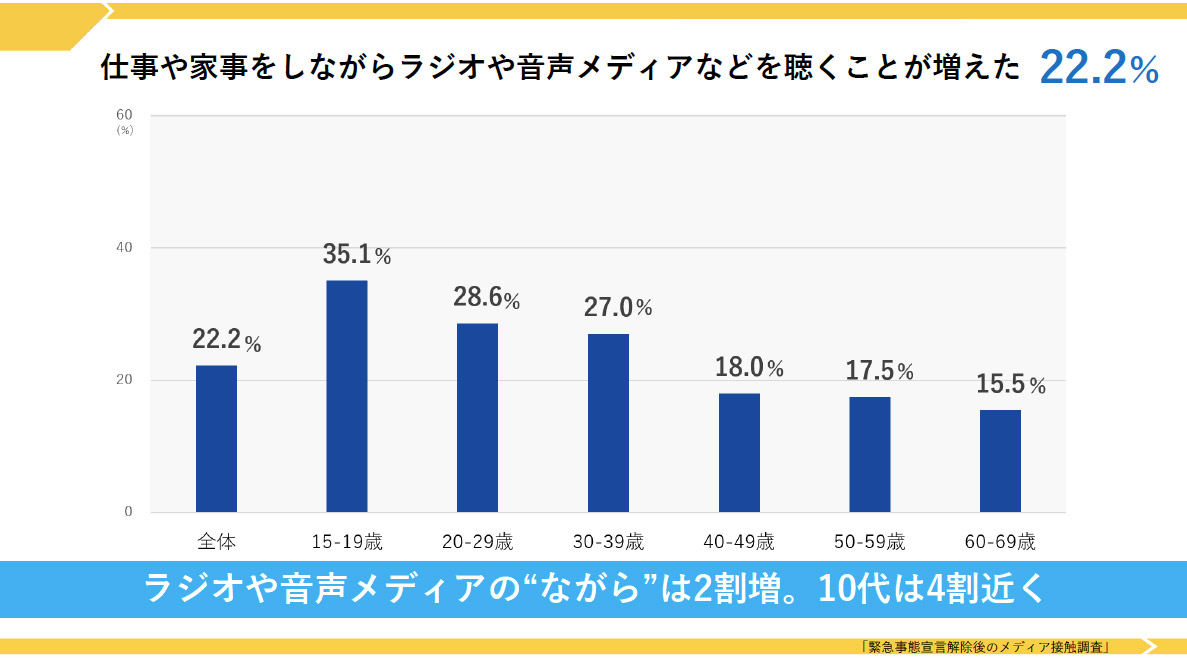

テレビや動画といった映像メディアと並び、ラジオや音声メディアの「ながら時間」も同じく増加傾向にあるという。

小林氏:「仕事や家事をしながらラジオや音声メディアなどを聴くことが増えた」人も全体で22.2%となった。これに沿うように「radiko」もコロナ禍で聴取者数が2割増加したということがニュースにもなっていた。こちらも10〜20代の若年層ほどその傾向が強く、10代にいたっては3人に1人以上と高い割合になっている。

「新しく生まれたメディア時間を外出自粛期間中の一過性のものとしてとらえるのではなく、習慣化するための仕組みを考える必要がある」と小林氏は語る。

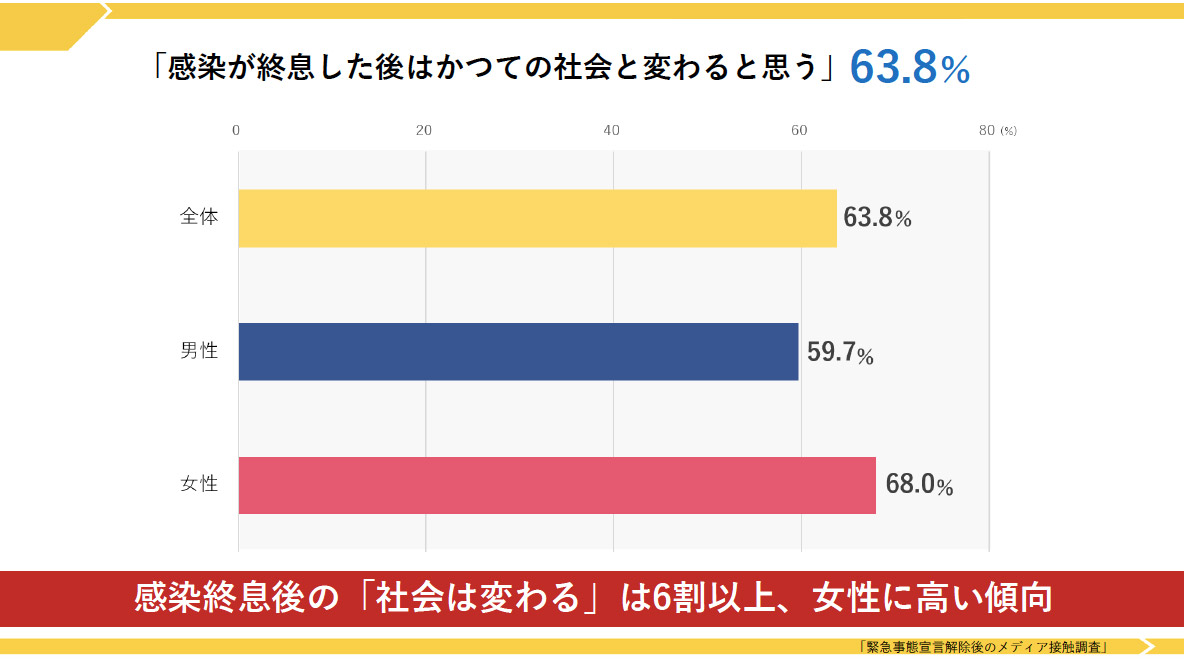

小林氏:「感染が終息した後はかつての社会と変わると思う」という設問に対する回答は、男性の59.7%に対して女性が68.0%。これまでのデジタル化は若年層や男性が多かったが、これからの「生活の変化」は女性が牽引することになるだろう。生活を変えよう、という思いは女性の方が強い。と小林氏はまとめた。

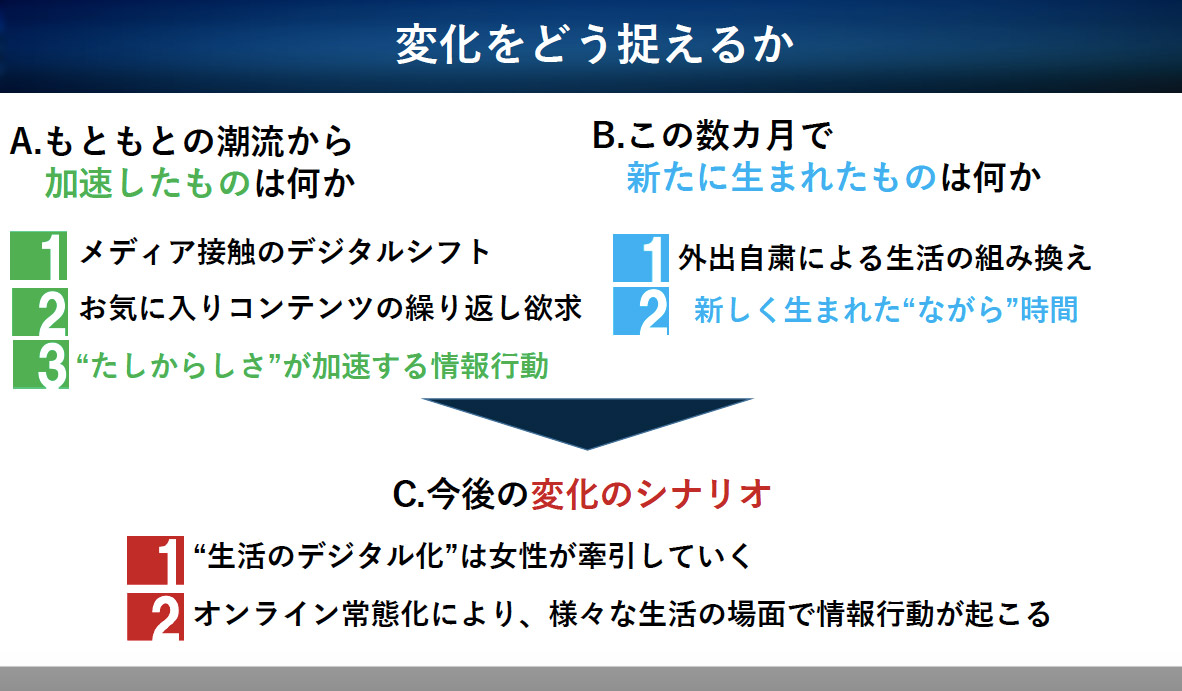

■これからのデジタル化は「女性が牽引する」

コロナによって生活習慣が組み換わり、そして生まれた「オンライン常態化」。これらによって、これから生活者たちの行動はどのように変化していくのか。「メディア接触が“増えたこと”の分析をするより、“増えたこと”の底流にある、新たに生まれている変化の兆しに注視すべきではないか」と加藤氏。

加藤氏:もともとの潮流から加速したのが、溢れる情報のなかで「情報の『たしからしさ』を確保する」という行動だった。その中で生活者はどの「メディア」かではなく「誰が言っているのか」を重要視していた。

「『ながら時間』の概念も、これまでとは意味合いが変わってきている」と加藤氏。

加藤氏:生活者がスマホを手にしたことによって、あらゆるスキマ時間がメディア時間となったが、今後はいままで生活を分断していた通勤や通学時間がなくなり、生活時間が大きなかたまりになった。「ちょこちょことしたメディア接触」とは違う時間の使い方が生まれている。生活がずっとオンラインの状態となり、情報行動がつねに起こりやすくなっている。

「情報のデジタル化は男性から起こっていたが、これからの生活のデジタル化は女性が牽引していくことになる」という。

■アフターコロナのメディアに求められる「3つのポイント」

いま生まれつつある潮流をふまえたうえで、これからのメディアに求められることとは何か。加藤氏は次のようにまとめた。

加藤氏:1つ目は「『生っぽさ』で伝える」。

情報を作りこみ過ぎるより、未加工の「ナマの情報」をどのように生活者に届けていくかが大事。またこれまでにない程情報の鮮度が気にされている。「誰が発信しているか」を生活者は重視しているため、人間味だったり人(ひと)感を打ち出すのが有効ではないか。これまでも、企業の公式SNSのアカウントで「人格化」が見られていたが、SNSだけでなくメディアや店舗の人など、誰が発信しているかが刺さる。

2つ目は「そばにいる、をつくる」。

物理的な距離を縮めるのが難しいなか、心理的距離をどう縮めるか。コンテンツで和みたい、ほっとしたいというニーズも生活者からは出ている。ながら時間をともに過ごすような情報発信の仕方もあると思う。さまざまな定額制のサービスなど、「そこにいけば解決してくれる」というような、新たな信頼の尺度が増えていくのではないか。今年のプロ野球の試合中継も当初は無観客だったが「みんなで見ている、そばにいる」という感じをつくるために観客の歓声を乗せたりと、音で「近さ」を作っていくテクノロジーが生まれてきた。VR・MRなど仮想現実の世界でも、「遠隔だが、一緒にいるような感じ」を味わえる仕掛けがこれから出てくるのではないか。

3つ目は「レイトマジョリティーの変化を掴む」。

情報イノベーションやスマートフォン普及などは、男性ビジネスパーソンから若年層、そして全体へと広がっていくものだった。しかし今後は、情報のデジタル化において「レイトマジョリティー」と考えられてきた40〜50代女性がニューノーマルを牽引していくことになることが予想される。メディアの重心ターゲットであるミドル層の女性たちの行動変容を、いかにコンテンツに結びつけていくかがカギになる。

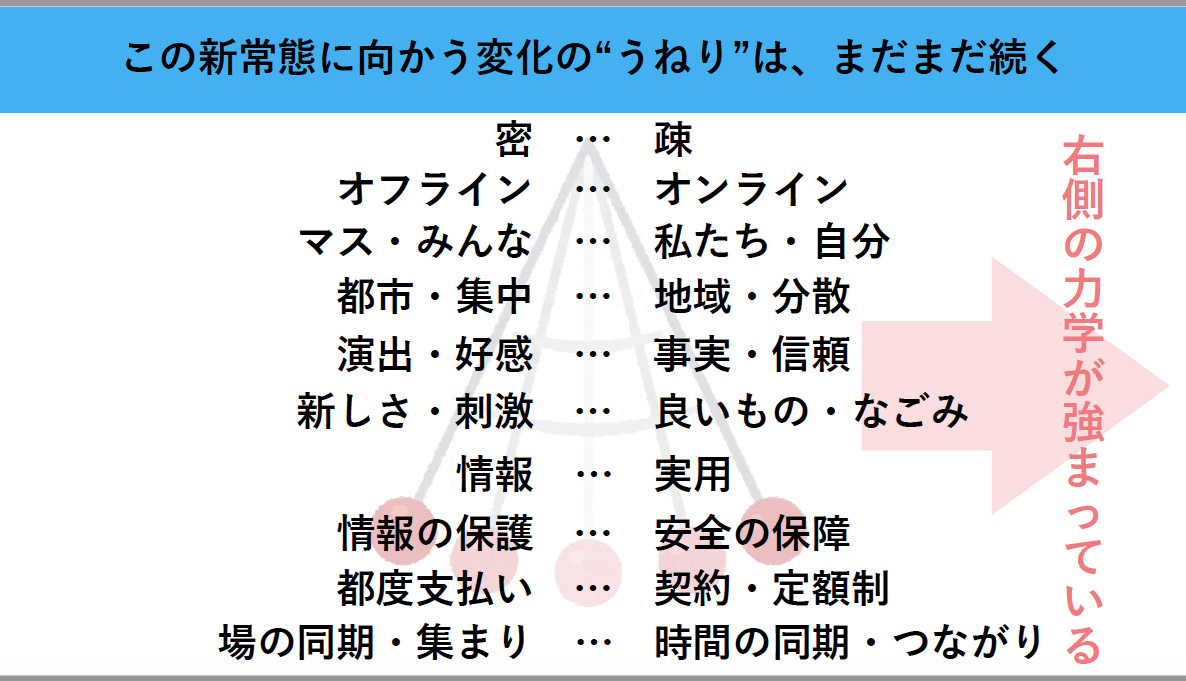

「いま起きているのは『生活を変えていこう』という“うねり”であり、これにあわせてメディアやブランドの取捨選択が進んでいる」と加藤氏。

加藤氏:メディアやブランドが提供するコミュニケーションや体験が、生活者の選択肢になりえているかが重要。生活者はいままさに日々の暮らしを変えようとしており、その新常態にフィットするかを日々模索している。

加藤氏は「生活の様々な場面がオンライン常態化となっていくうえで、メディアが活躍していく場が今後増えていく」と締めくくり、約90分にわたるキーノートが終了した。