コンテンツ輸出額5.8兆円の世界戦略を明るく照らすデータ分析【NEC×ParrotAnalyticsイベントレポート】

ジャーナリスト 長谷川朋子

左から)深田航志氏、Douglas Montgomery氏

テレビ局や出版社などのIPコンテンツホルダーに向けて、ParrotAnalytics社(本社:ニュージーランド)提供データサービスの営業支援で連携したNECが日本のコンテンツ産業の世界戦略をテーマに「マーケティング・テクノロジーフェア東京2025」(東京ビッグサイト)で2月28日にセミナーを行った。登壇したNECクロスインダストリービジネスユニット インフラDX事業部門 メディア統括部 シニアプロフェッショナルの深田航志氏とParrotAnalyticsアジア市場アドバイザーDouglas Montgomery氏がデータ分析から国産IPの価値と可能性を探った内容をレポートする。

■海外輸出チャンスの時、有益なデータが求められる

NECが「マーケティング・テクノロジーフェア東京2025」で企画したセッション「データから解き明かす国産コンテンツ 真の実力は?~5.8兆円規模のコンテンツ産業、次の世界戦略を探る~」は日本のコンテンツ産業の海外輸出現状の説明から始まった。NEC深田氏が示したのは右肩上がりで増える海外輸出額である。調査会社ヒューマンメディアによれば、2023年度は5.8兆円規模に上り、その内、アニメ・ゲーム関連が9割近くを占める。政府の新クールジャパン戦略においてはコンテンツ産業を基幹産業に位置づけ、2033年までに20兆円にまで引き上げる計画が立てられているところだ。

そんななか、深田氏が今回のセッションで注目したのはデータ活用にある。「政府が新クールジャパン戦略で課題に挙げている通り、PDCAサイクルを回し、進捗確認に必要なのはデータの整備です。現状としては利益の確保も課題にあり、クリエイターに対して利益還元できていないことも含まれます。だからこそ、日本のIPホルダーにとって、海外輸出する上で有益なデータが求められていると思います」と、深田氏は強調した。

グローバル動画配信プレイヤーの動向についても説明が行われた。イギリスの調査会社Ampere Analysisによると、主要な動画配信プラットフォーマーが年間コンテンツ支出のうち、米国以外で費やした割合はDisney+54%、Netflix38%と米国以外にも積極的にコンテンツ投資している傾向が見られる。NetflixとAmazonのスクリプテッドコンテンツ(ドラマなど台本ありの作品)の初回注文数の地域割合を見ても、アジアの割合は北米のそれより上回る。これらの現状を踏まえて深田氏は「国産コンテンツの海外展開にとって今は非常にチャンスが広がっていると言えるのではないでしょうか」と話していた。

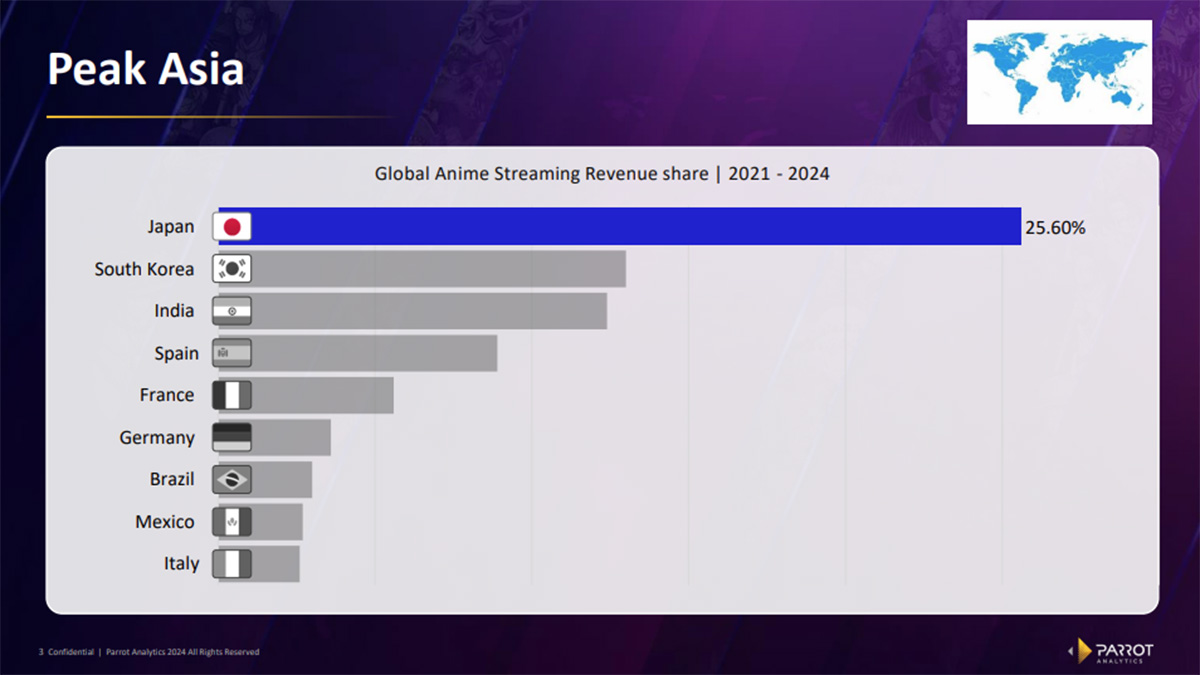

■アニメ関連商品収益はアジアがリード

日本コンテンツの海外市場における価値はParrotAnalytics社のMontgomery氏が示したデータからも示された。グローバル動画配信市場における日本のアニメのレベニューシェアは他国と比べて圧倒的に高く、2021年から2024年の3年間の集計で全体の約25%を占める。2023年は約14億ドル(約1960億円)の収益を上げている。

Montgomery氏はマーチャンダイズの規模にも着目した。2023年のアニメ関連商品市場規模は推定143億ドル(約2002億円)に上り、アニメの動画配信収益の3倍にあたる。地域別に掘り下げていくと、動画配信収益は23億3799万ドルを計上する北米がリードするが、関連商品収益は54億5900万ドルを計上するアジアがリードしていることがわかった。

アニメのコストパフォーマンスの高さも注目すべき点という。「2021年人気作品『進撃の巨人』全シリーズの制作費と、2020年人気作品『ゲーム・オブ・スローンズ』1話の制作費はほぼ同じ。このコストパフォーマンスの高さがアニメの強さにあります」とMontgomery氏が指摘した。

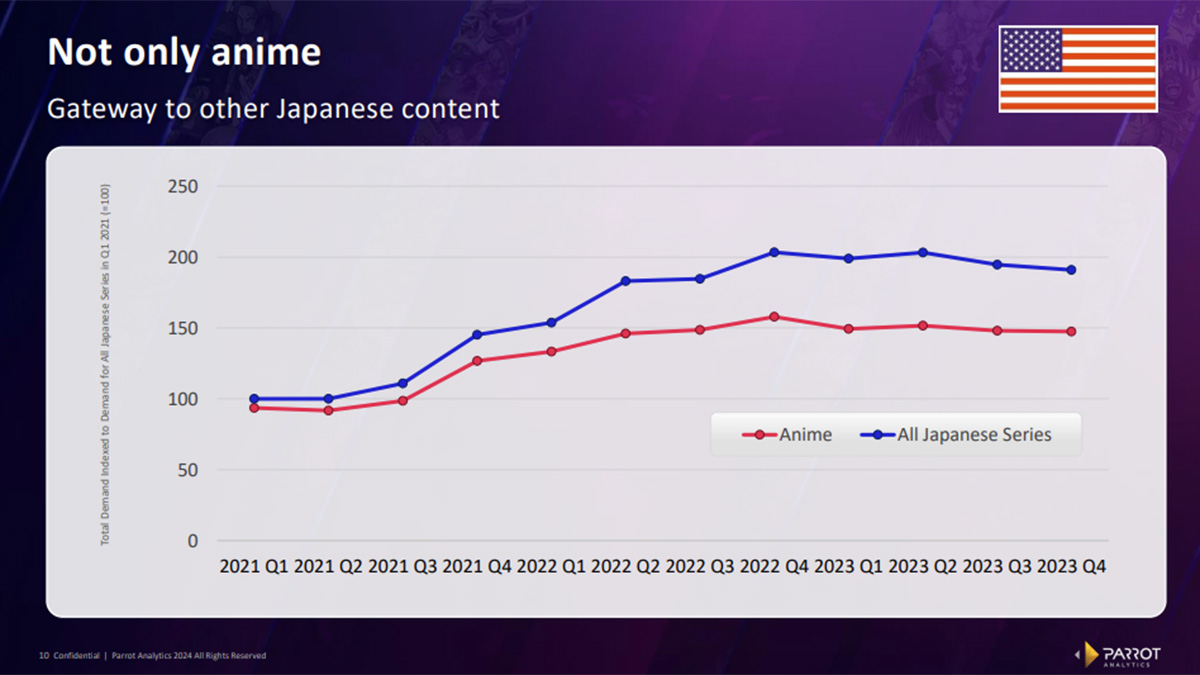

さらにアメリカ市場ではアニメ以外の日本のドラマ人気も上昇傾向にあることがParrotAnalyticsのデータで証明されている。その背景についてMontgomery氏はこのように説明した。

「アメリカは今、総人口における人種の割合に変化が起こっています。1960年当時、85%の割合だった白人人口は2020年現在、59.7%にまで落ち込んでいるのに対して、非白人人口は15%から40.3%にまで増えています。2050年には非白人が白人を上回り、53%に推移していくことが予想されています。非白人は海外作品を好む傾向から見ても、アニメやアニメ以外の日本コンテンツを視聴する人口は増えていくと思われます」。

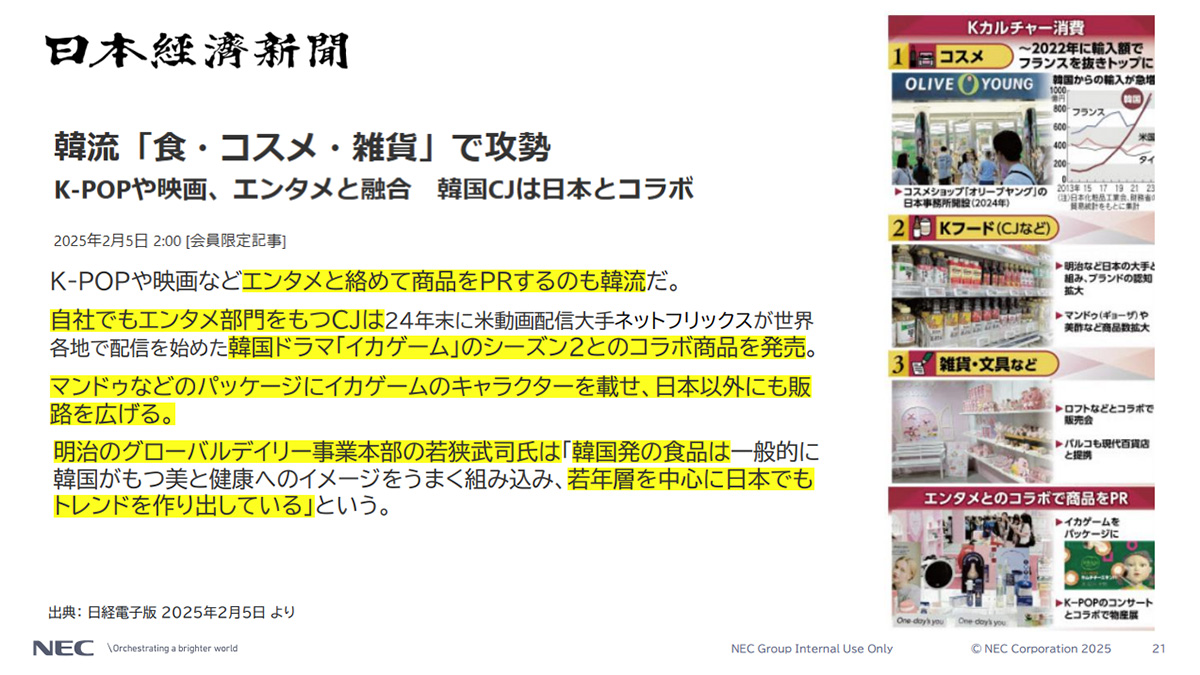

■日本と韓国の世界戦略の違いとは?

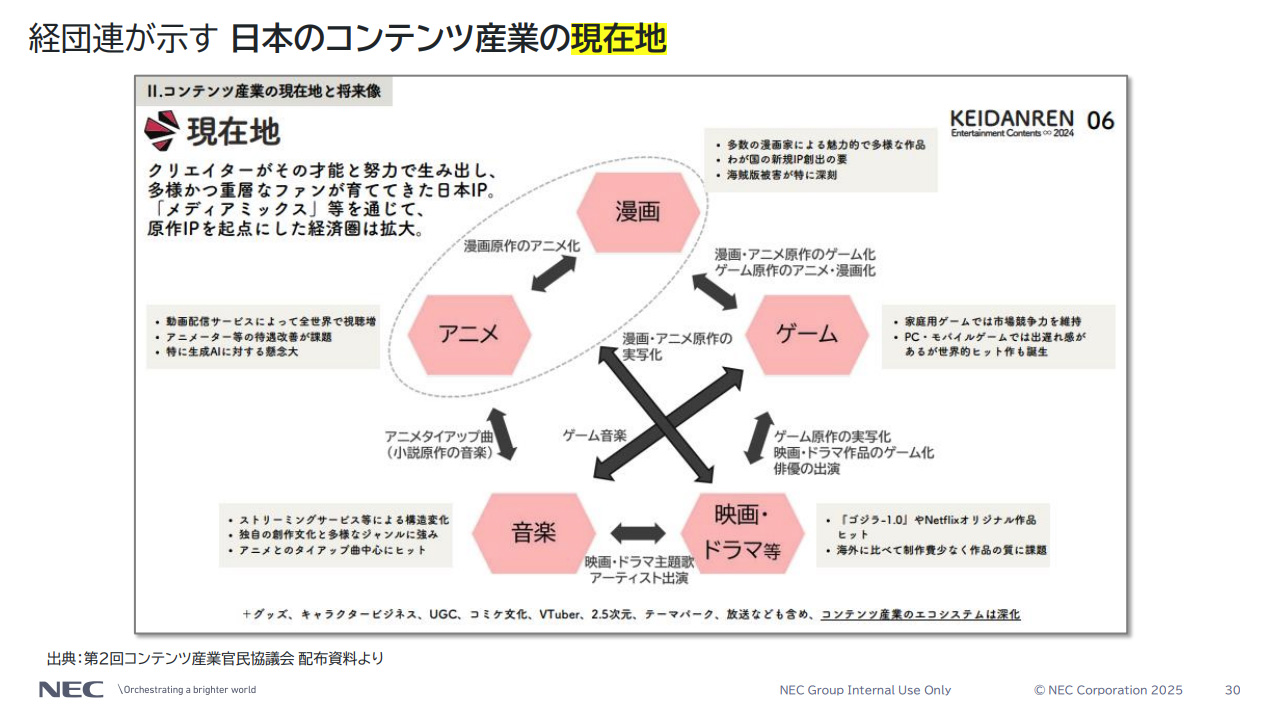

両者から海外市場における日本のコンテンツのポテンシャルの高さが共有されたところで、NECが日本国内の営業連携を開始したばかりのParrotAnalytics社データサービス「Demand360」の実演も行われた。「Demand360」は世界中のIP価値を指標化できる動画コンテンツ分析サービスで、テレビ番組、映画、演者に対する世界的な消費者需要を数値化できる技術特許を保有し、サービスや市場別に正確に評価できるという。会場では日本のアニメ作品に対する消費者海外需要の評価分析方法の一部が紹介された。

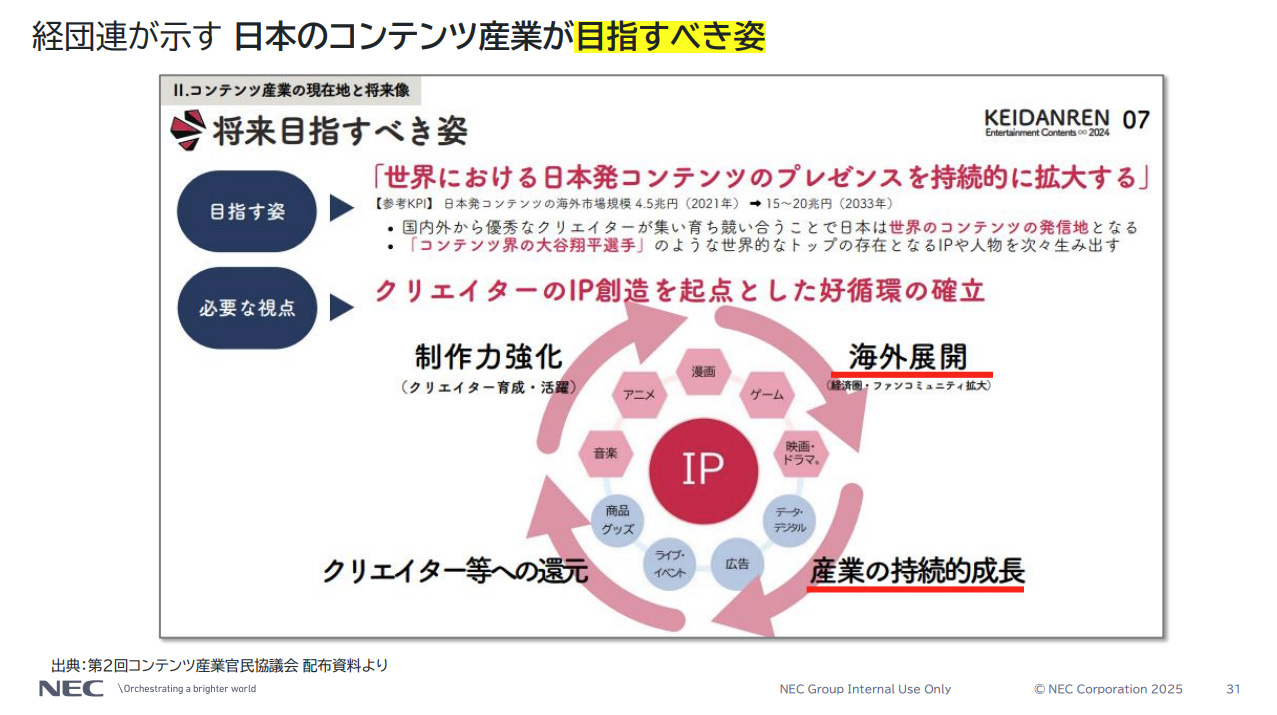

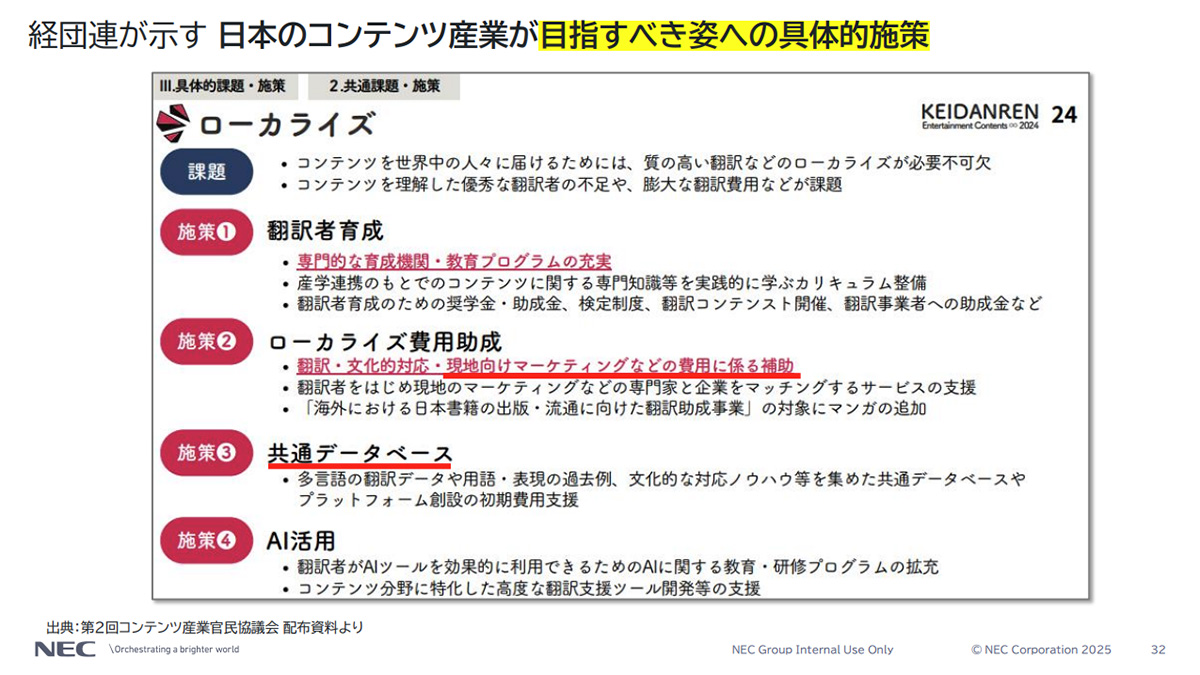

データ分析の活用は海外輸出を促進させていく上で重要な鍵となっていくという考えに基づく。深田氏はコンテンツ産業官民協議会の配布資料を紹介しながら「経団連は日本のコンテンツ産業が目指すべき姿への具体策としてローカライズ費用助成や共通データベースなどを施策に掲げています。コンテンツ産業の持続的成長のためにはデータを活用したビジネスを進めていく必要があるということです。ひとつの案としてオンライン取引を推進することなどもさらなる国内IP輸出のカギになっていくではないでしょうか」と話し、ParrotAnalytics社との連携の背景を説明していた。

具体策という意味では韓国を例にしたMontgomery氏の見解も参考になるものだった。「韓国は確かに躍進しましたが、日本も決して負けていないと思います。ただし、世界戦略において日本と韓国とでは大きな違いがあります。韓国は徹底的に練り込まれた戦略を立てていますが、日本は偶然による成功だと言えます」。つまり、日本はデータマーケティングの活用がまだ足りないという指摘である。

「もちろんデータが100%ではありませんが、データは“灯台”になり得る存在だと私は思います。データがガイダンスとなって、成果を上げることは十分可能です。クリエイティブにおいても同じことが言えます。コンテンツ作りの基本は今後も人の頭で考えていくべきですが、場合によってはデータも頼りになります。たとえば、ピザと寿司のどちらを食べた方が多くの人に見られるのか、実はその答えはデータが持っています。Netflixではこうしたデータの活用が実際に行われているのです。データが導いてくれることは多いと思います」。

このセッションでNEC深田氏とParrotAnalytics社のMontgomery氏の両者それぞれが示した数々のデータや資料の解説も、日本のコンテンツ産業の未来を明るく照らすものになっていた。