次世代デジタル広告は生活者の「行動」ベースから「意識」ベースに変化する!?

編集部

株式会社ビデオリサーチ(東京都千代田区)が提供するビデオリサーチコミュニケーションセミナー。前回はセミナーの第一部を取り上げたが、今回は第二部「『刺さる』広告を届ける!デジタル広告の効果的活用」をレポートする。

吉田正寛氏

吉田正寛氏前回に引き続き、同社ソリューション局 マーケティングソリューション部 第一グループの吉田正寛氏がプレゼンテーションを担当。吉田氏は、広告の受け手である生活者の視点に着目。それが、広告の効果的な活用につながると提案する。

■スマホ利用が上昇し、ネットの広告費も増大!しかし効果は?

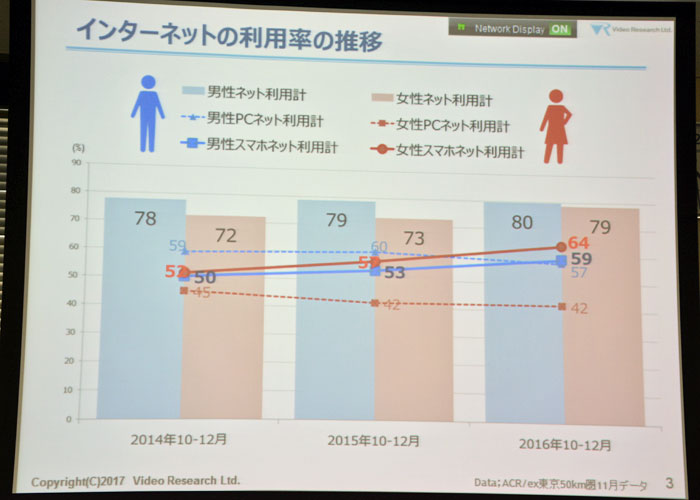

セミナー第二部のイントロダクションでは、2016年までの過去3年間におけるインターネット利用者の割合を検証するところからスタートした(ACR/exより。東京50km圏。以下、特筆ない限り同出典)。

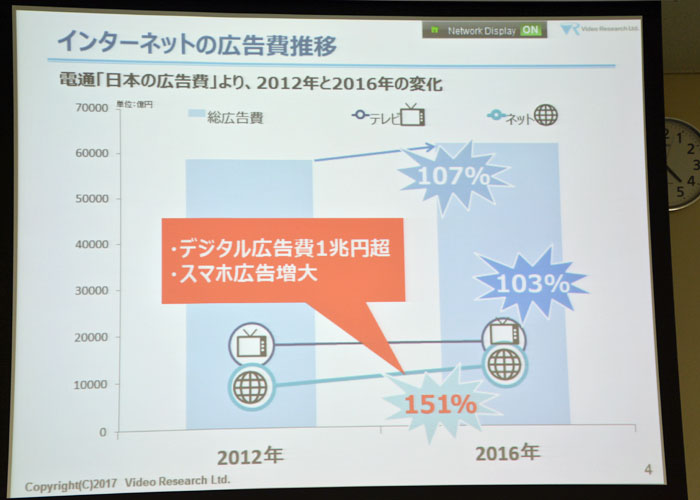

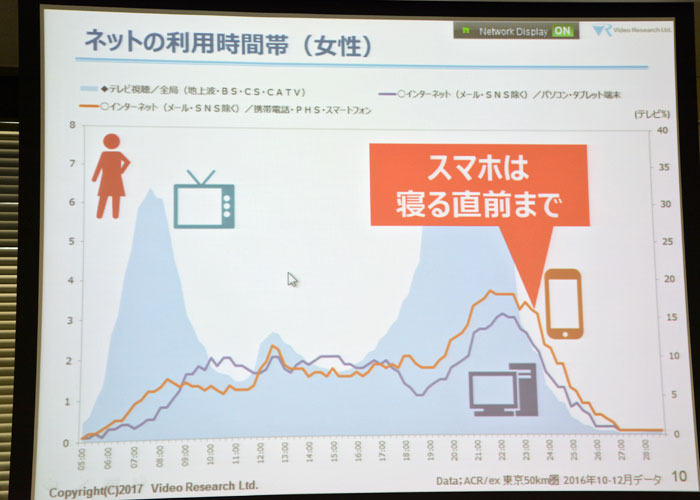

これによると、PCによるネットの利用率は3年間ほぼ横ばいなのに対し、スマホでの利用は3年間で男性が9ポイント、女性が12ポイント上昇。これにより、全体のインターネット利用率をじりじりと押し上げる結果となっていた。特に女性は、PCよりも圧倒的にスマホの利用が多い。2016年10月-12月のデータでは、PC利用42%に対し、スマホは64%。22ポイントの開きがある。この情勢に反応して広告費もスマホ向けが上がってきており、2012年から2016年にかけて、インターネット全体では151%伸びている(株式会社電通「日本の広告費」より)。

ただ、これだけインターネットが盛況で費やされる広告費も増えている中でも、ネット広告の効果を疑問視する声は少なくない。打ち出したインターネット広告に、反応する人としない人との違いは何か?それを紐解くため、吉田氏はインターネットで生活者が何をしているのかを調査した。

■侮れないテレビのリーチ率、ネットのサービスは寡占状態

まずは、テレビ、PC、スマホについて、ほぼ毎日接しているという人の割合を各年齢(±2歳の中央年齢を使用)で見てみたという。これによると、男女ともに30代以下ではスマホの利用率が高い。しかし、男性は40代前半、女性は30代後半を境に、テレビの割合がスマホを逆転する。テレビは20代の男性で一時的な落ち込みはあるものの、全年代を通して高水準のため、「なんだかんだ言っても、テレビはリーチメディア」と吉田氏は語る。

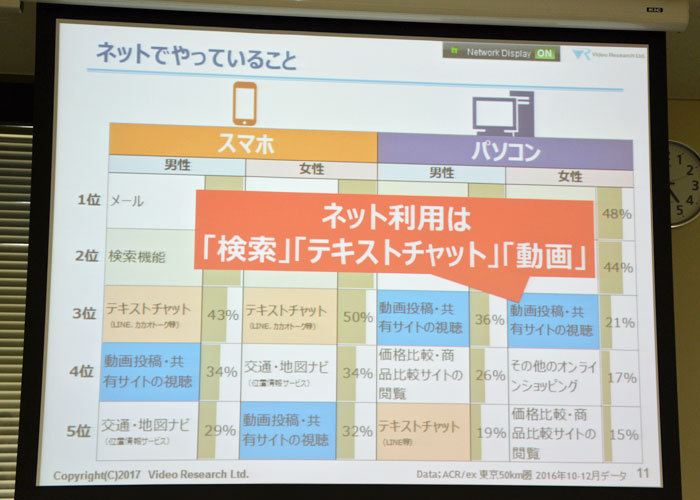

続いて、生活者はネットで何をしているのか、上位5位を調べた結果が紹介された。スマホ、PCともに「検索機能」「テキストチャット」「動画視聴」がランクイン。さらに利用しているサービスを探っていくと、「検索機能」はGoogleとYahoo!の2強。「テキストチャット」では、LINEが圧倒的で、動画ではYouTubeの独占状態だった。ネットには膨大なサービスがあるが、実際は寡占化していることがよくわかる。「しかし、ネットは一気に変わる可能性もある」と吉田氏は注意を促す。激しい変化に対応し続けるのがネットの宿命と言えそうだ。

■ネット広告に反応するのは、情報感度の高い人

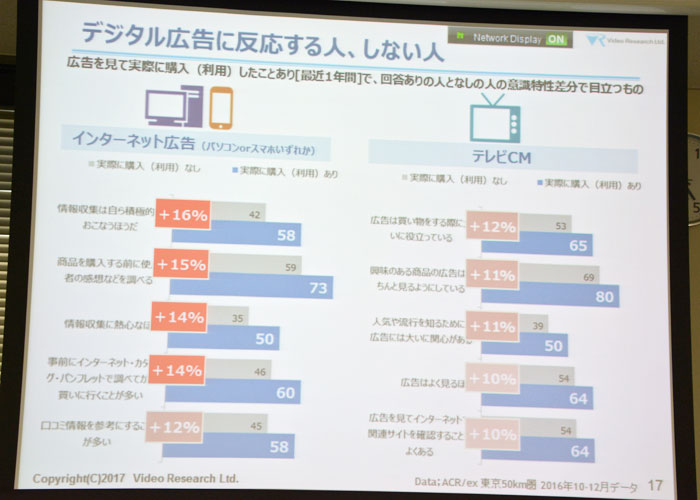

さて、本題の「インターネット広告に反応する人」とはどういう人なのか、吉田氏が参考データを提示した。デジタル広告を“テレビで見た人”と“インターネットで見た人”に対し、実際に購入したかどうかを調査。それぞれの性格的属性ごとに“購入あり”と“購入なし”の差が大きいものをピックアップした。差が大きいほど、その属性の人は広告を見て購入しているということになる。

結果を見てみると、テレビ広告で反応する人は、「広告は買い物する際に役立っている」「興味のある商品の広告はきちんと見るようにしている」など、発信された情報を享受して吟味する傾向が見られる。

その一方、インターネット広告では、「情報収集は自ら積極的に行う方だ」「商品を購入する前に使用者の感想を調べる」など、自ら情報を取りに行こうとする姿勢が強い。「つまり、インターネット広告に反応するのは、情報感度の高い人」であると吉田氏は分析する。そのため、インターネット広告の場合、「情報感度の高い人向けに新情報を提供し、そこからフォロアーへ情報を拡散させていくという設計が効果的」だと示唆する。

■生活者をセグメント分けすれば、出すべき広告が見える

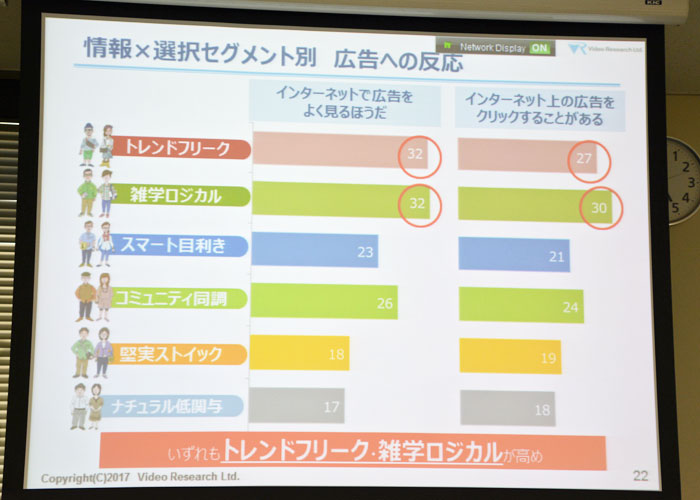

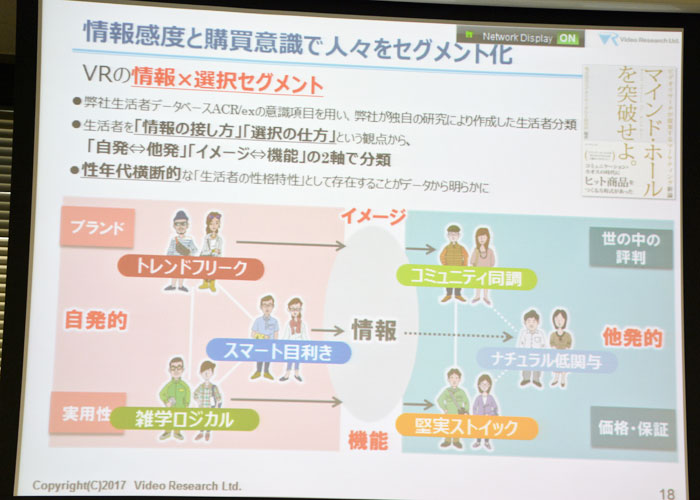

さらに吉田氏は、ビデオリサーチによる生活者セグメント「ひとセグ」での研究を通して、生活者について「情報の接し方」を“自発⇔他発”、「選択の仕方」を“イメージ⇔機能”の2つの軸で大別した。すると、情報感度の高い生活者は、イメージで判断し流行に敏感な「トレンドフリーク」と、機能性を重視しマニアックな情報にも精通している「雑学ロジカル」というセグメント分けができたという。なお、自分がどこにセグメントされるかは「ひとセグ」を利用することでチェックできる。

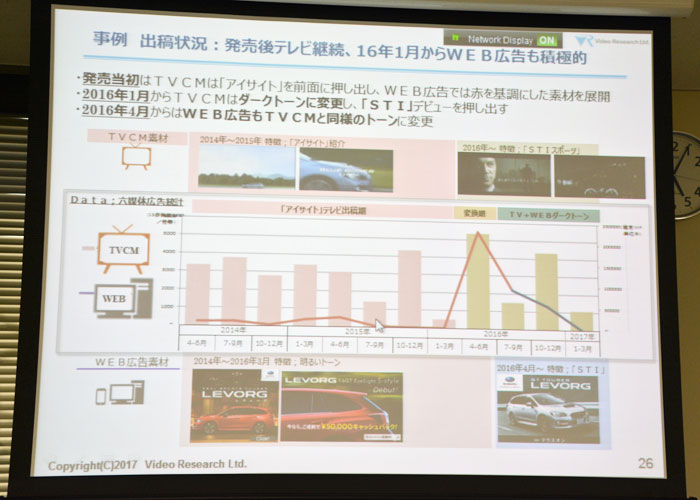

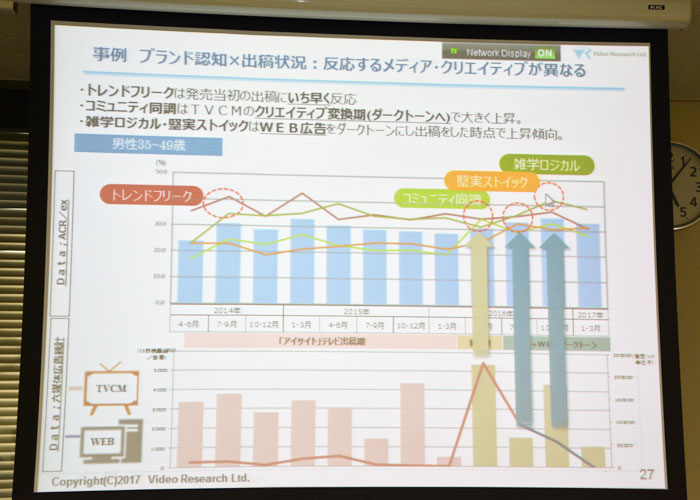

各セグメントの反応の違いについての実証結果も示された。取り上げられたのは、スバル(富士重工株式会社)の自動車「LEVORG」の一連の広告。新発売された2014年4月から2017年3月までのブランド認知状況を、セグメントごとに見ていった。

広告出稿直後に大きな山があったのは「トレンドフリーク」。このときのテレビCMは、「スバルの新しいクルマ。しかも追突防止のEyeSightがついている(当時、業界初)」ということを全面に打ち出したものだった。流行に敏感な「トレンドフリーク」は、この新登場感に反応したと考えられる。

ところが、2016年1月からは「雑学ロジカル」の反応がグンと増える。これは、広告の内容が変わった時期と符合していた。LEVORGに、STI Sportというモーターレース仕様のバージョンが誕生することになり、それに合わせたテレビCMやWeb広告が打ち出されるようになったのだ。STIは、スポーツカー専門のスバルのグループ会社。その圧倒的な機能性に、「雑学ロジカル」が食いついた結果と推測される。

情報感度の高い生活者を「イメージ」「機能」で細分化することで、より確度の高い広告効果を期待できると言えよう。

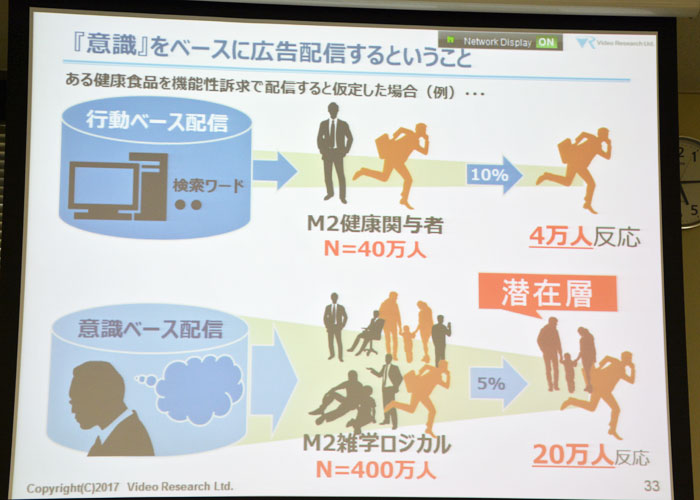

■デジタル広告を生活者セグメントベースで配信する

吉田氏は、この手法の優れた点を、デジタル広告で主流となっている運用型広告を引き合いに出して解説する。運用型広告は、ネット上の「行動」をベースに対象者へ広告を出すというもの。つまり、すでに購入してしまった人にも届いてしまう可能性がある。しかも、「行動」を起こしていない潜在層の掘り起こしには使えない。吉田氏は、「生活者の『行動』よりも、『意識』に注目したほうが、広告への反応を誘発するのでは?」と提案する。

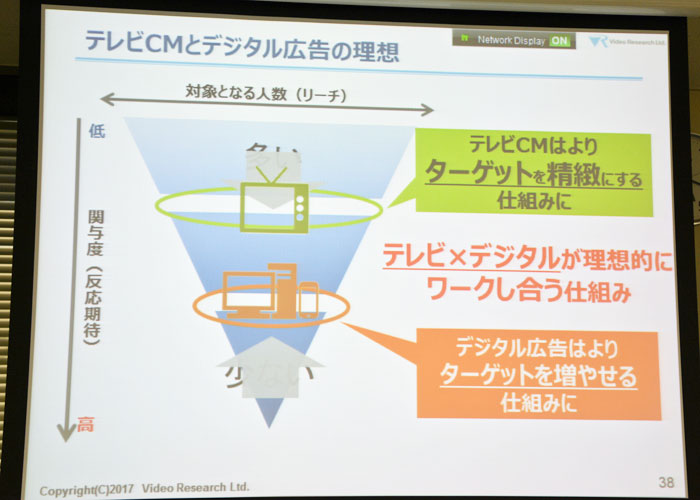

このセグメント分けの考え方は、テレビCMでも有効だ。それぞれのセグメントの生活者が、どんな番組を好んでいるのかが分かれば、その番組のCM枠にマッチした広告を打ち出せる。そうすれば、より効果を上げられる可能性があるのだ。なお、ビデオリサーチが提供する視聴率とACR/exのデータをフュージョンすることで、それらの情報は容易に抽出できるという。

「これらによって、テレビCMはターゲットをより精緻にでき、デジタル広告はターゲットをもっと増やせる。両者が理想的にワークし合えるようになるかもしれない」と吉田氏は次世代のデジタル広告への展望を語った。「行動」ベースから、「意識」ベースへ。デジタル広告は、今、大きな潮目にあると言えそうだ。