10年後、既存メディアはどのような姿であるべきか 〜Inter BEE 2025 レポート

ライター 天谷窓大

一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)は、「Inter BEE 2025」を2025年11月19日から21日までの3日間、幕張メッセで開催。今年の来場者数は昨年を上回る33,853名を記録した。

本記事では、11月20日に行われたINTER BEE MEDIABiz 企画セッション「10年後、メディア再編はどう進んでいるか」の模様をレポートする。

人口構造が大きく変化し、ネットネイティブ世代が社会の中核を担う2035年、放送局や新聞社を中心とした既存メディアはどのような姿であるべきなのか。業界の常識を打ち破る変革の鍵はどこにあるのか。メディア業界に所属しない立場の論客たちが、「再編」をタブー視せずにメディアの未来を議論した。

登壇者はノンフィクション作家の下山 進氏、京都産業大学 現代社会学部 教授の脇浜紀子 氏、PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャーの栗原岳史氏。モデレーターはメディアコンサルタントの境 治氏が務めた。

■緩やかに、しかし確実に縮小する4マス 生き残りの鍵は「ピボット」と「シナジー」

セッションの冒頭、モデレーターの境治氏は、フジテレビで起きた一連の問題や、キー局によるローカル局の系列化・集約化の動きを挙げ、「放送という伝送路で成功したビジネスモデルを変えなければいけない局面に今ある」と問題提起。

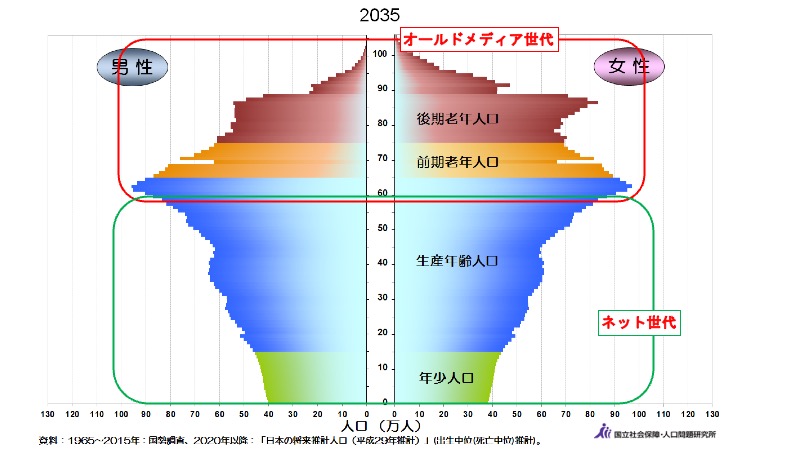

10年後の人口動態の変化を示し、「オールドメディアに親しんだ世代が少数派となり、社会の中枢がネット世代に入れ替わることでメディア環境が激変する」と予測した。

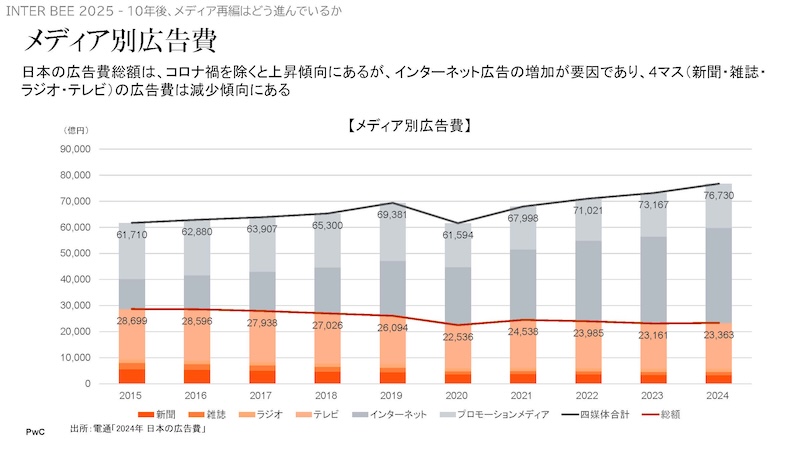

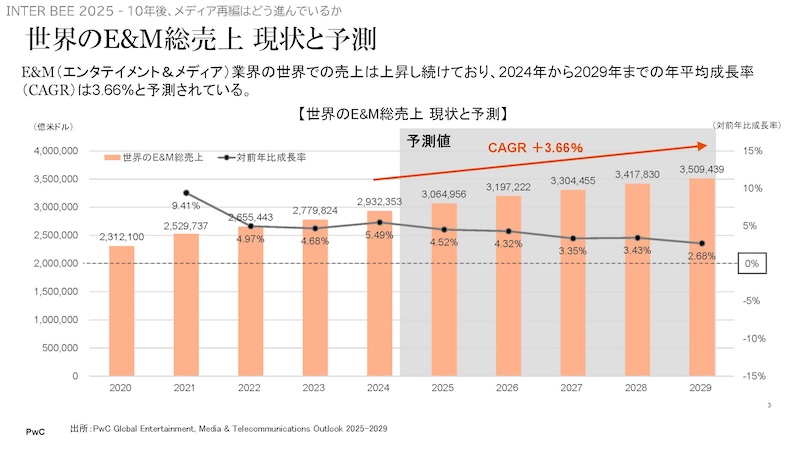

続いてPwCコンサルティングの栗原岳史氏が、メディア市場の概況と未来予測を数字で示した。

「日本のメディア市場全体はマクロ経済に連動し微増傾向にあるものの、その成長を牽引しているのはインターネット広告であり、放送や新聞といった伝統的な4マス媒体の市場は残念ながら順調にシュリンクしていると言わざるを得ない」

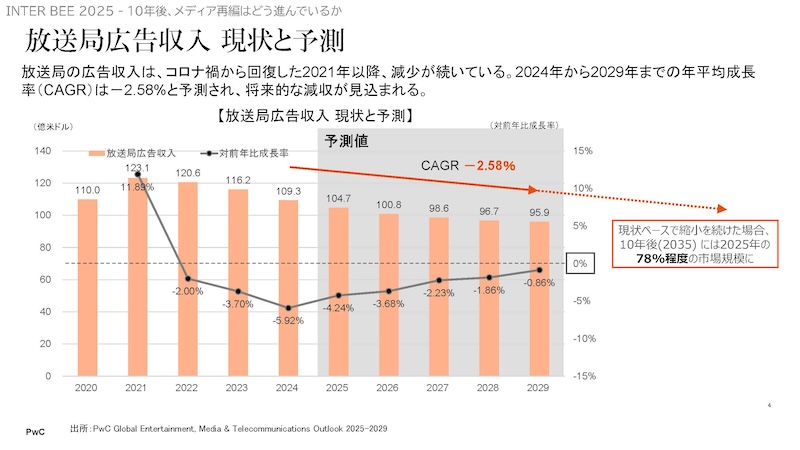

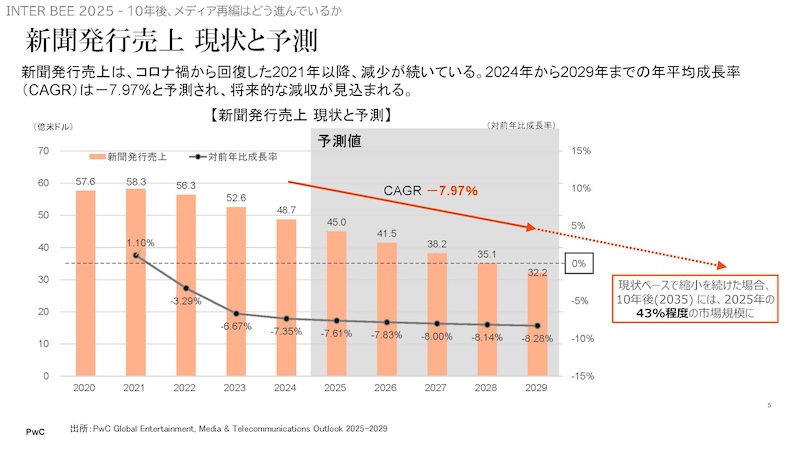

PwCコンサルティングの予測によると、世界のエンタメ・メディア市場が年率3.6%で成長する一方、日本の放送市場は今後、年率マイナス2%以下のペースで縮小を続け、10年後には現在の8割以下の市場規模になると試算。新聞市場に至っては、年率8%近い率で縮小し、10年後には現在の4割強の規模にまで落ち込む見込みだという。

「市場縮小が崖のように急激に訪れるのではなく、ゆっくり、しかし確実に漸減していくことが最大のリスク」と栗原氏。「明確な崖がないからこそ対策が打ちにくく、変革のための体力が徐々に奪われ、うち手がどんどんなくなっていく状況が危機的だ」と語った。

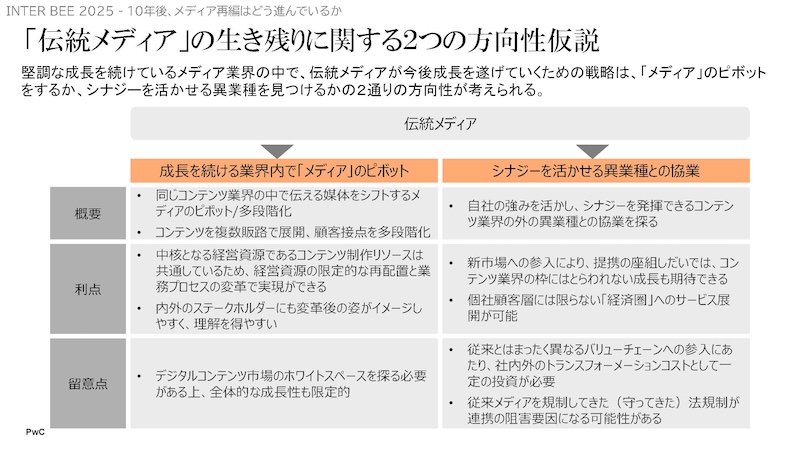

この状況を打開する方向性として、栗原氏は2つの仮説を提示した。

一つは、同じコンテンツ業界の中で媒体をシフトする「メディアのピボット」。活字から動画、電波から配信へと軸足を移すこの方法は、「すでに競争の激しい市場での戦いとなり、成長は限定的」としつつ、「既存の経営資源を活かしやすく、変革のイメージも共有しやすい」と語る。

もう一つの仮説が、コンテンツ業界の外の業種と協業する「シナジーの創出」。栗原氏は、「大きな投資と覚悟が要り、メディア企業特有の出資に関する規制などが攻めの変革の足枷となる可能性がある」としつつ、「全く異なる領域との連携は、既存の成長率の枠にとらわれない飛躍的な成長の可能性を秘めている」と述べた。

■資本市場から見たテレビ局の「歪み」 外部の力と規制緩和は不可欠

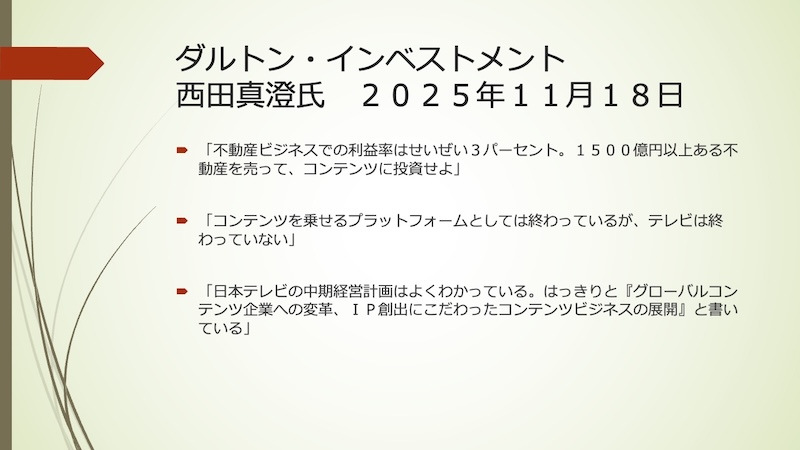

『持続可能なメディア』『2050年のメディア』などの著書で、技術革新によるメディアの変貌を描いてきたノンフィクション作家の下山進氏は、年初にフジテレビの株を買い増した投資ファンド、ダルトン・インベストメンツの西田真澄氏に取材した内容を基に、外部資本の視点からメディア業界の構造問題を鋭くえぐった。

下山氏によれば、ダルトンがフジテレビに不動産部門の売却を迫る理由は、不動産事業の利益率の低さにあるという。

「賃貸ビジネスの利益率はせいぜい3%。投資の観点から魅力がない。1500億円の不動産資産を売却し、すべてコンテンツに投資すべきだというのが彼らの主張だ」

ダルトンがフジテレビ株を取得したきっかけは、株価がその企業の解散価値を大きく下回る『PBR 1倍割れ』にあったという。

「東証における『PBR 1倍割れ』の企業を調べたら、銀行より低かったのがキー局。その中でも最低だったのがフジ・メディア・ホールディングスだった。資本市場からいかにテレビ局が非効率な経営と見なされているかということだ」

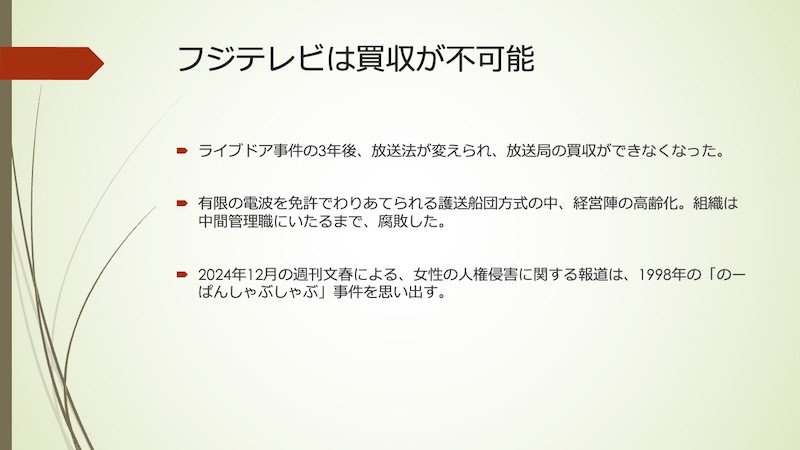

一連のフジテレビ問題の根源には、ライブドア事件後に改正された放送法が大きく関係していると下山氏は指摘する。

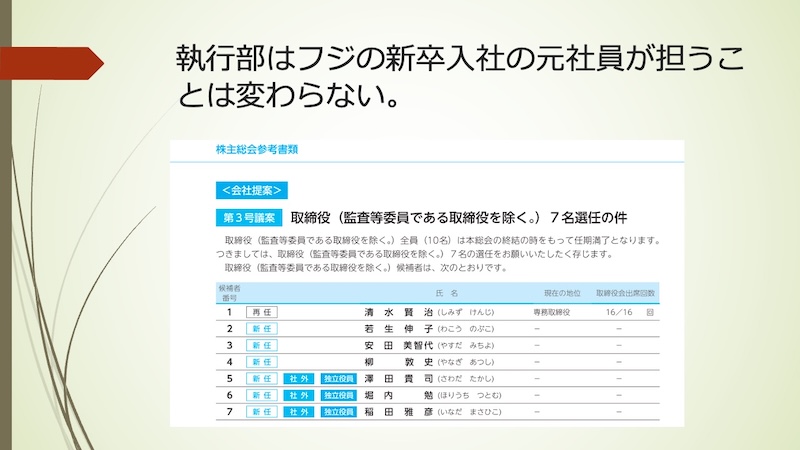

「『認定放送持ち株会社に対し、単一の株主が3分の1以上の議決権を持ってはいけない』と定めたこの規制により、事実上、外部からの買収が不可能となり、その結果、新卒入社のプロパー社員が経営を担い続ける無風状態が生まれた」

下山氏は、かつて護送船団方式で守られながらも最終的に巨大な金融再編に至った銀行業界の歴史を引き合いに出し、メディア業界も同様の道を辿る可能性を示唆。「1998年の金融業界と全く同じところにいることを、なぜ放送業界の人はわからないのか」と問題提起し、「放送法の規制緩和による外部資本による経営の可能性を議論すべき」と訴えた。

■エンタメと切り離される「公共性」 米国では“非営利メディア”に注目集まる

議論の視点は、地域メディアの持続可能性へと移った。

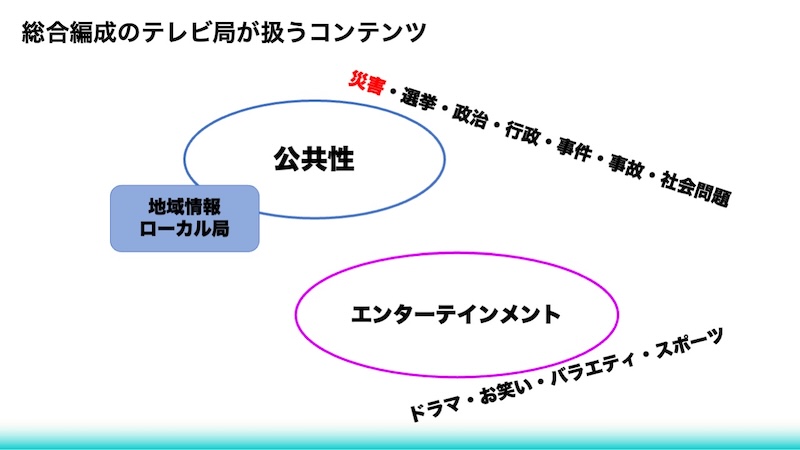

京都産業大学教授の脇浜紀子氏は、テレビ局が持つ「エンターテインメント(=儲かる事業)」と「ニュース・地域情報(=儲からない事業)」という二つの機能を提示。「従来、前者の利益で後者を支える『内部補助』モデルが、寡占的な市場だからこそ成立してきた」と解説した。

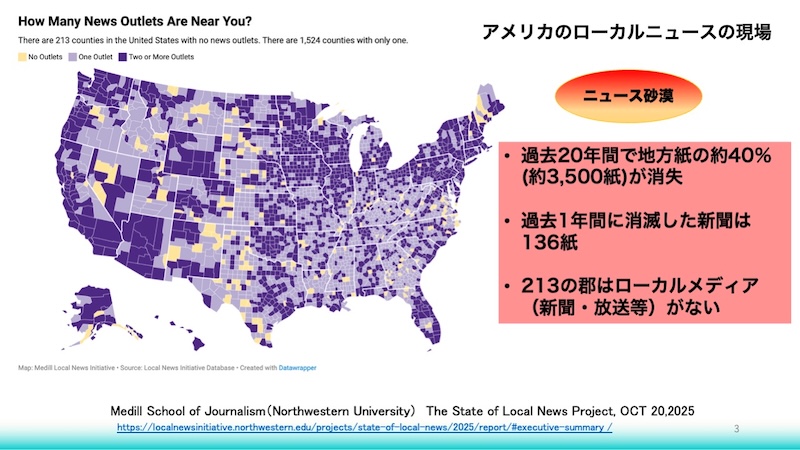

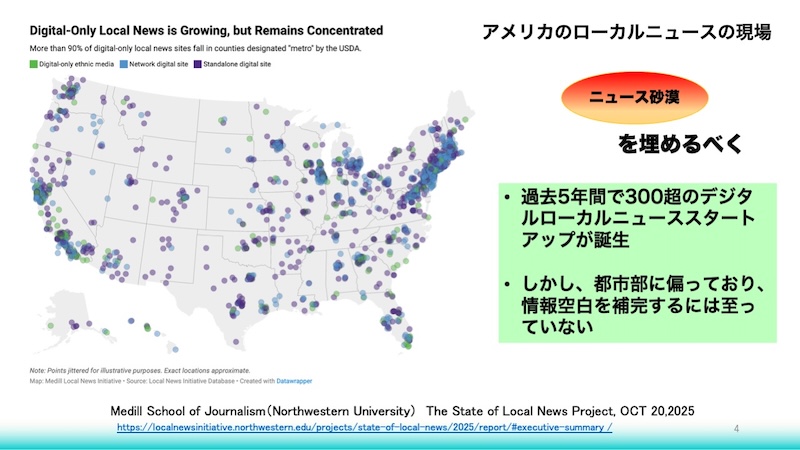

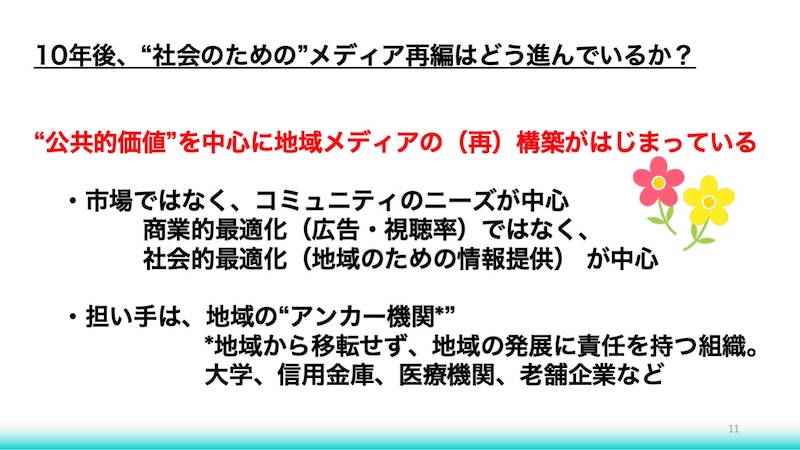

一方、配信プラットフォームの台頭でエンタメの主戦場がグローバルに移る中、「採算の取れない地域情報やニュース機能が取り残される危険性が高まっている」と脇浜氏。先行事例として、アメリカで深刻化する「ニュース砂漠」問題を紹介した。

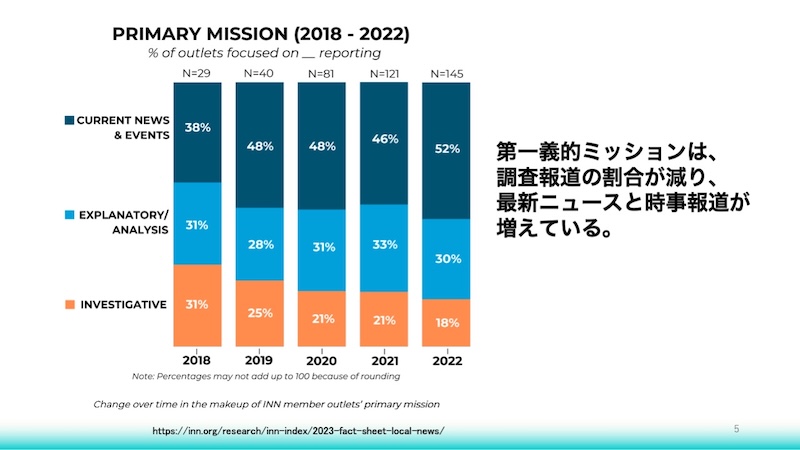

「過去20年で地方紙の約4割が廃刊し、5000万人が地域情報にアクセスできない状況にある。一方、その受け皿として非営利のデジタルニュースメディアが次々と誕生している。特に近年は、調査報道だけでなく、地域の最新ニュースを扱うローカル志向の非営利メディアが増加傾向にある」

「こうしたメディアの担い手は、『地域メディアは公共サービス』と揺るぎなく語る」と脇浜氏。「地域情報は、住民が生きていくための血液。それを循環させないと地域は終わる」という思想が、彼らの活動の根底にあるという。

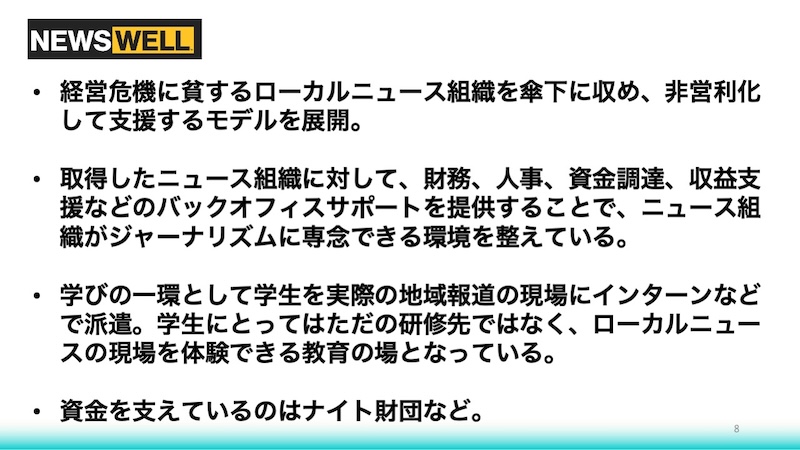

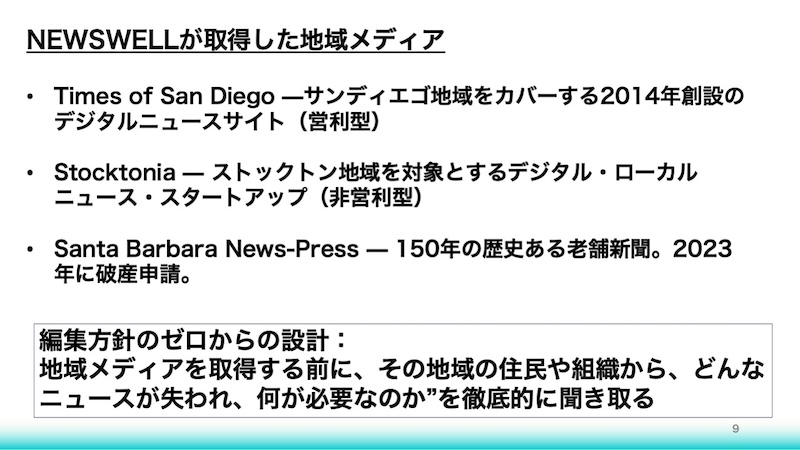

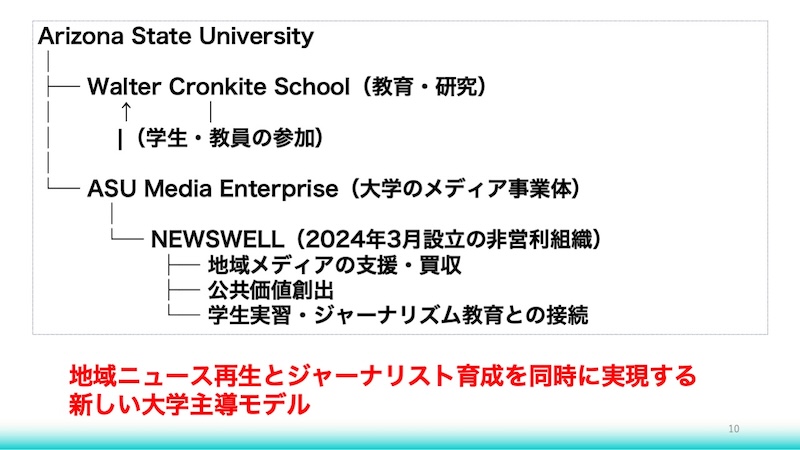

その最新の動きとして、脇浜氏はアリゾナ州立大学(ASU)が主導する「NEWSWELL」という非営利組織の取り組みを紹介。これは、大学が経営危機に瀕したローカルニュースメディアを傘下に収め、非営利化することで再生を支援するモデルだという。

「大学が財務や人事といったバックオフィス機能を一手に担い、ジャーナリストが取材に専念できる環境を提供している。さらに、同大学のジャーナリズムスクールの学生が現場で実践的な学びを得る場としても機能し、Win-Winの関係を構築している」

脇浜氏は、「特定のリーダーに依存しがちな市民メディアと異なり、大学という大きな組織に組み込まれることで、持続可能性が格段に高まる」と分析。日本でも、各地域にある大学が地域メディアの新たな担い手「アンカー機関」となり得ると、未来のモデルとして提示した。

■「太陽」から「惑星」へ、変革への覚悟

最後の討議で栗原氏は、脇浜氏が提示した大学との連携モデルに触れ、自身が述べた「シナジー」仮説の一つの形だと評価。「メディアは“太陽”ではなく、他の経済圏の周りを回る“惑星”として輝き続けることもできる」とし、異業種と組むことでメディア業界の常識が通用しない新しいガバナンスが生まれると述べた。

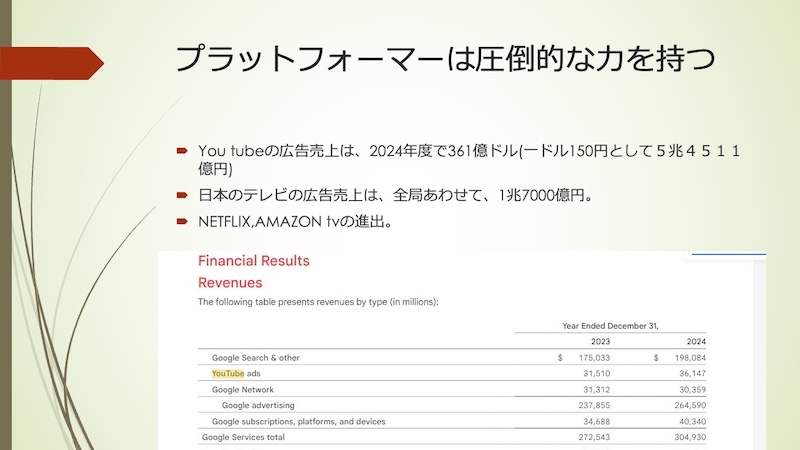

これに対し下山氏は、「YouTubeの広告売上は日本のテレビ広告市場をはるかに上回っている」と語り、「プラットフォーマーが圧倒的な力を持つという前提で戦略を立てる必要性がある」と強調した。

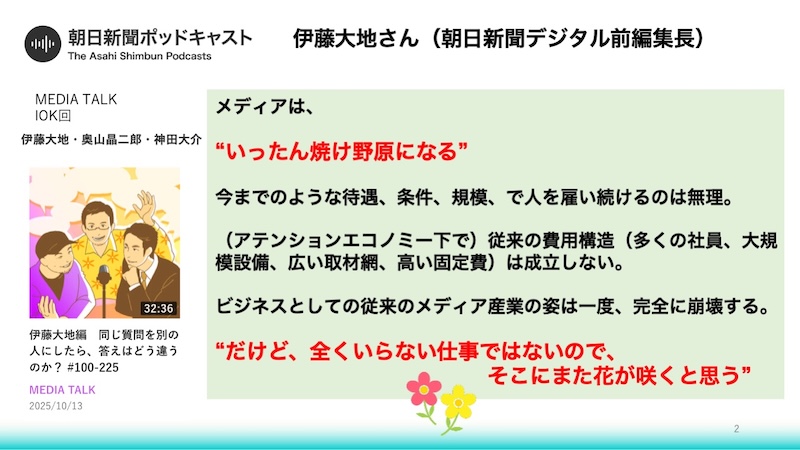

脇浜氏は「メディアは一旦焼け野原になる」という、朝日新聞デジタル前編集長・伊藤大地氏の言葉を引用しつつ、「完全に崩壊しても、いらない仕事ではない。そこにまた花が咲く」と再生への希望を語った。

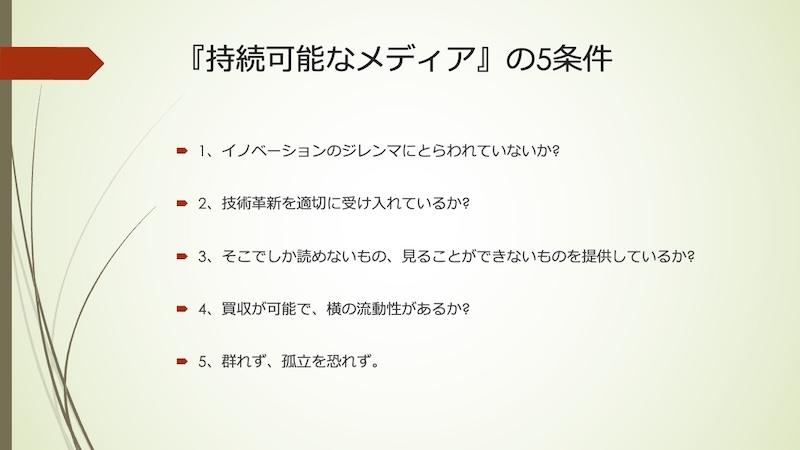

最後に下山氏は、自身が著書でまとめた「持続可能なメディアの5か条」を提示。

「イノベーションのジレンマにとらわれていないか」「そこでしか見られないものを提供しているか」「群れず、孤立を恐れないか」といった問いを投げかけ、業界内の思考停止に警鐘を鳴らし、セッションを締めくくった。