一周まわってテレビ〜コンテンツ価値創造の現在地と未来 〜Inter BEE2025レポート

ライター 天谷窓大

一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)は、「Inter BEE 2025」を2025年11月19~21日にかけて幕張メッセで開催。今年は昨年を上回る33,853名が来場した。

本記事では、11月19日に行われたINTER BEE MEDIABiz 企画セッション「一周まわってテレビ~コンテンツ価値創造の現在地と未来」の模様をレポートする。

登壇者は、青山学院大学 総合文化政策学部 教授・内山 隆氏、関西テレビ放送株式会社 コンテンツビジネス局 担当局長・竹内伸幸氏、株式会社ビデオリサーチ ビジネスデザインユニット 新規ビジネス開発グループ シニアプロデューサー・松岡 逸美 氏。モデレーターをメディアビジョンラボ 代表・奥 律哉氏が務め、政策、現場、データの三つの視点から、日本のコンテンツ価値創造の現在地と未来について多角的な議論が交わされた。

■「『広告収入のみ』は成長戦略にならない」世界の事例に見るメディアビジネスの地殻変動

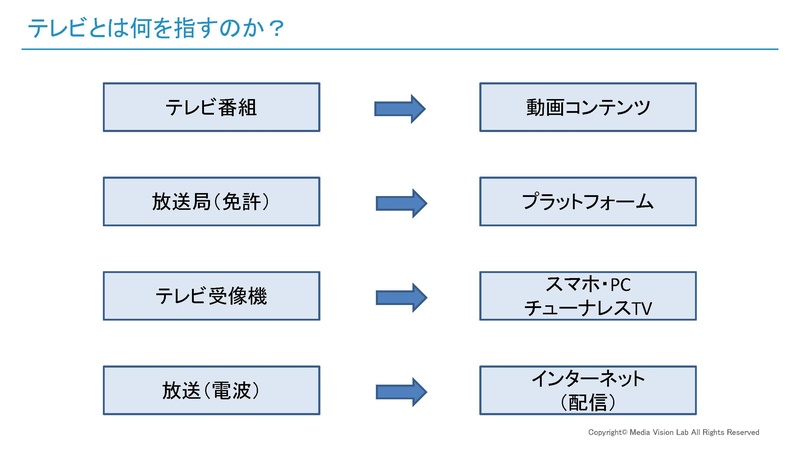

冒頭、奥氏が今回の論点を提示。同氏が10年前から提唱する「一周まわってテレビ」という概念は、「伝送路が放送波であれインターネット経由であれ、最終的に視聴者はリビングルームの大型テレビデバイスでコンテンツを消費するようになる」という予測を指すという。

「今日のコンテンツ産業は、国内市場という『汽水湖』での競争から、海外プラットフォームという『大海』も含む環境へと変化した」と奥氏。「日本の放送局が『釣竿』であるコンテンツをいかに海外に持ち出し、ユーザーを獲得していくかが国策レベルの課題となっている」と述べた。

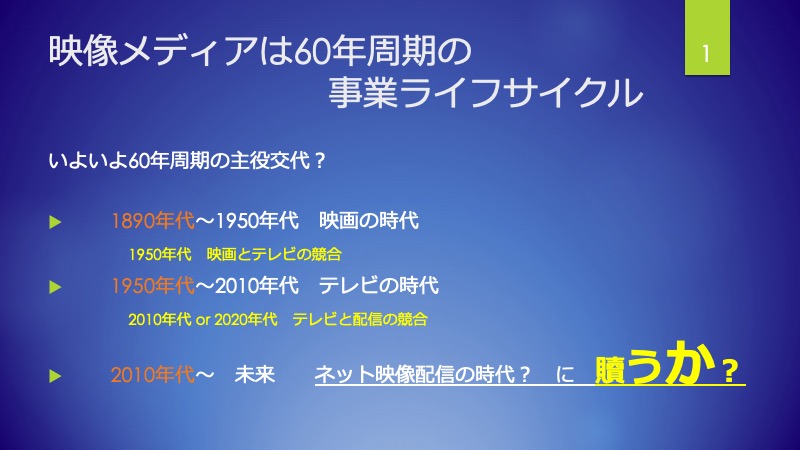

国のコンテンツ産業政策検討を主導する立場である青山学院大学・内山氏は、「研究者という立場から、あえて業界内部に警鐘を鳴らす役割を担う」と宣言。「1950年代に映画がその主役の座をテレビに譲ったように、現代はテレビからネットへの転換期にある」と述べた。

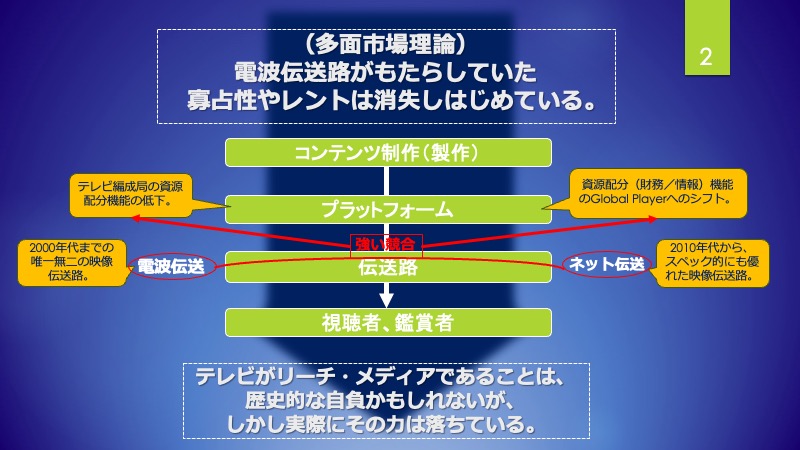

「4K・8Kクラスの高画質映像ですら安定してネット伝送できる時代が到来し、かつて電波が独占していた映像伝送の優位性は完全に失われた。放送免許という参入障壁に守られていた市場は、誰でも参入できるグローバルな競争の渦に飲み込まれている」

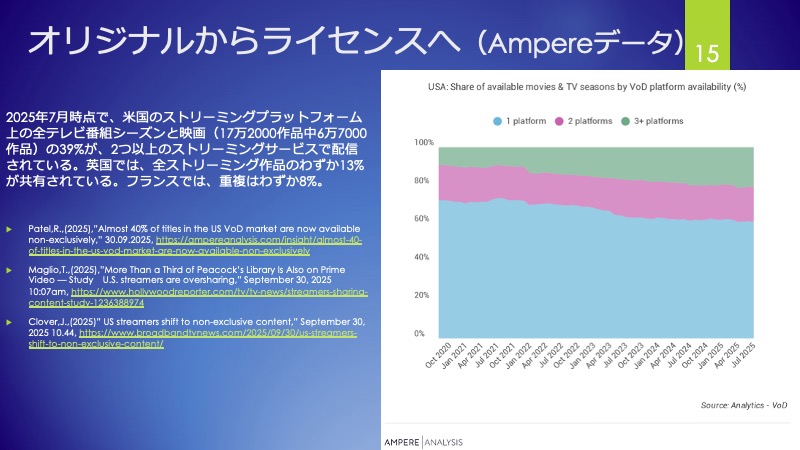

こうした厳しい現実を踏まえ、米国のメガメディア企業は10年がかりでビジネスモデルの転換を進めているという。内山氏は、ウォルト・ディズニー・カンパニーの財務データを例に、その構造を詳細に解説した。

「リニア放送を中心とした広告収入は、配信プラットフォーム上のデジタル広告を含めても、全体としては『ようやく横ばいを維持できている』のが実情。その一方で、Disney+などのDtoCサービスの契約者収入は未だに伸び盛りであり、企業の成長を牽引している」

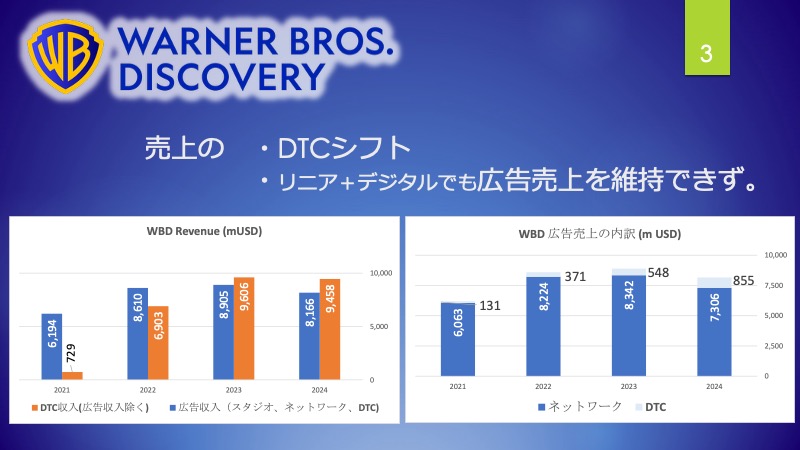

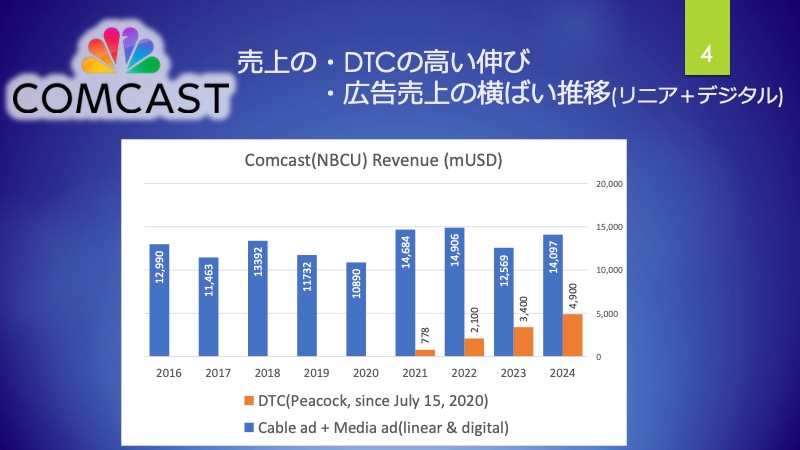

このような傾向は「ワーナー・ブラザース・ディスカバリーやコムキャスト(NBCユニバーサル)でも同様である」と内山氏。「広告収入だけに依存するビジネスモデルは、もはや成長戦略として機能していない」と指摘する。

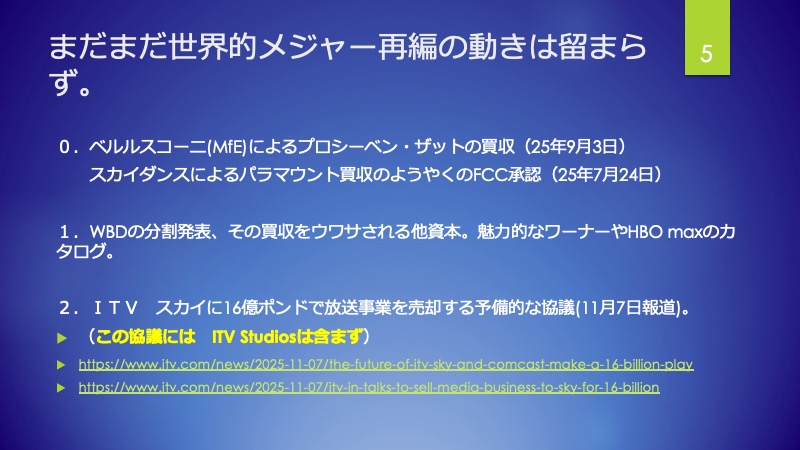

「イタリアのメディア企業『Media for Europe』によるドイツNo.2民放プロシーベンザットの買収や、米国でのパラマウント買収劇など、再編・買収の核心には常に良質なコンテンツIPが存在していることがわかる。この潮流は、テレビ局の根幹である広告市場そのものにも決定的な変化をもたらしている」

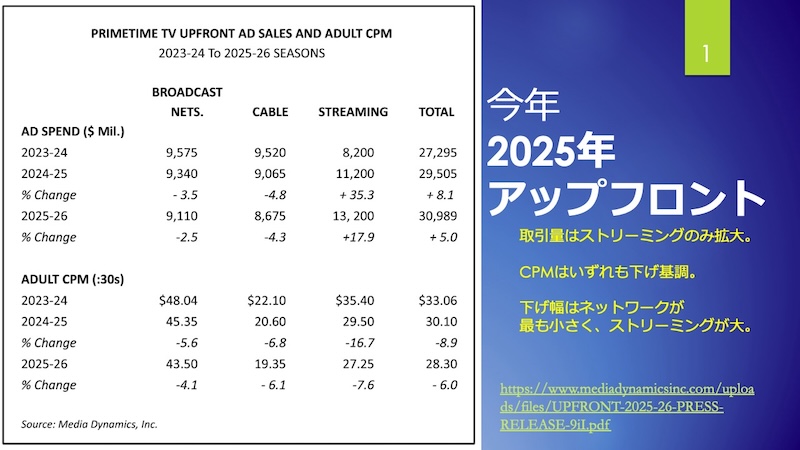

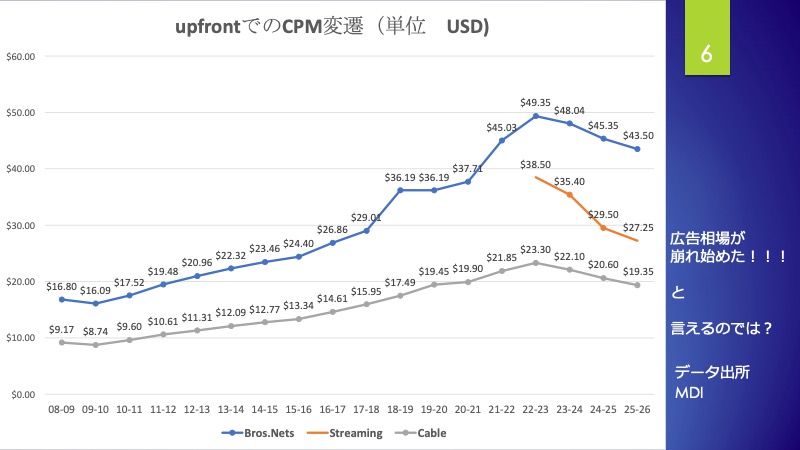

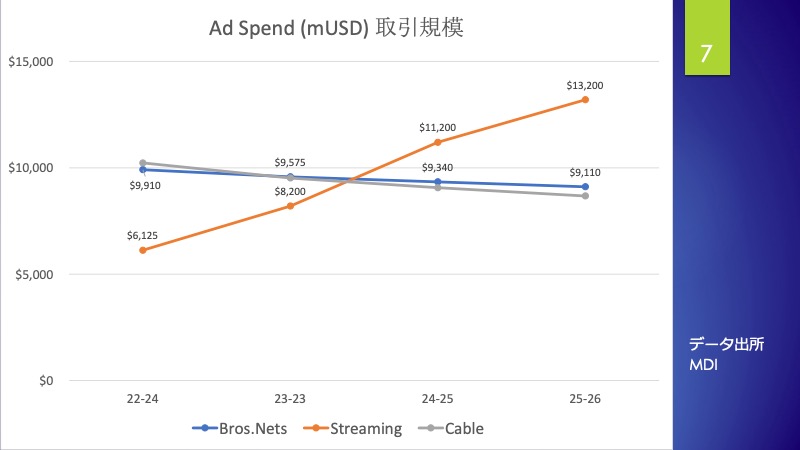

内山氏は、米国テレビ広告市場の先行指標であるアップフロント取引のデータを提示。ネットワーク、ストリーミング、ケーブルのいずれの広告単価(CPM)も、2022年シーズンをピークに「全部“ダダ下がり”の状態に陥っている」とし、その背景にAmazonなどによるネット広告枠の大量供給があると指摘した。

「ネット広告は需要に対して供給が無限に増えうるため、需給バランスが崩れて価格が下落するのは必然のこと」と内山氏。

「この値崩れはストリーミング広告に留まらず、伝統的な放送広告の価値までも引きずり下ろしている」と述べ、「これまで放送が独占的に享受してきた市場構造が根本から破壊されつつある」と結論づけた。

■海外では多元的な資金調達で巨額の制作費を確保 投資鈍化で「質」への訴求高まる

さらに内山氏は、日本のコンテンツ制作が置かれた環境の特異性を示す課題として、制作費とその調達経路を世界各国と比較。そのうえで見えてきた「格差」を指摘した。

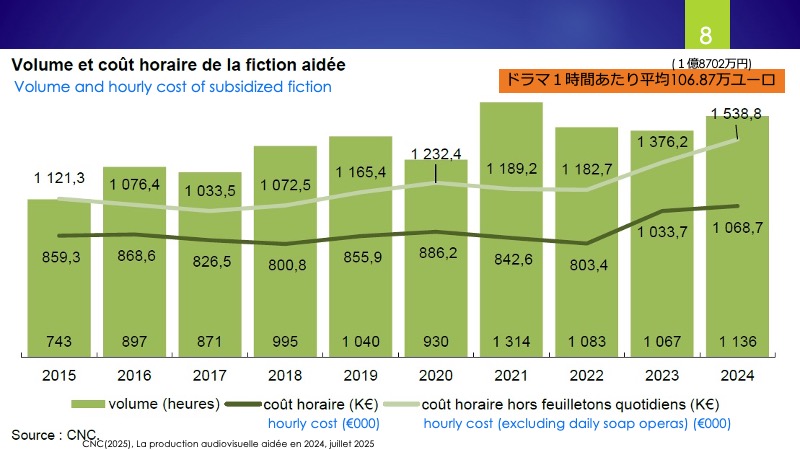

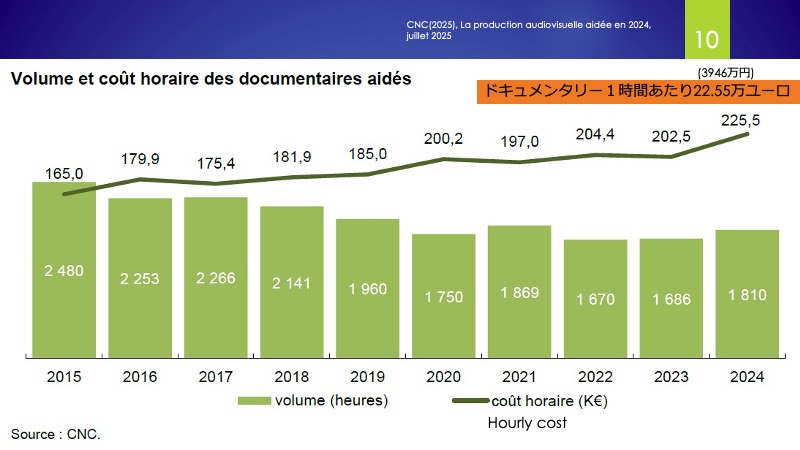

「公的な統計データが存在するフランスを例に挙げると、ドラマ1時間あたりの平均制作費は日本円換算で約1億8700万円、プライムタイムの作品に限定すれば2億5000万円を超える。ドキュメンタリーでも約3900万円、アニメでは1時間あたり約1億6000万円に達する」

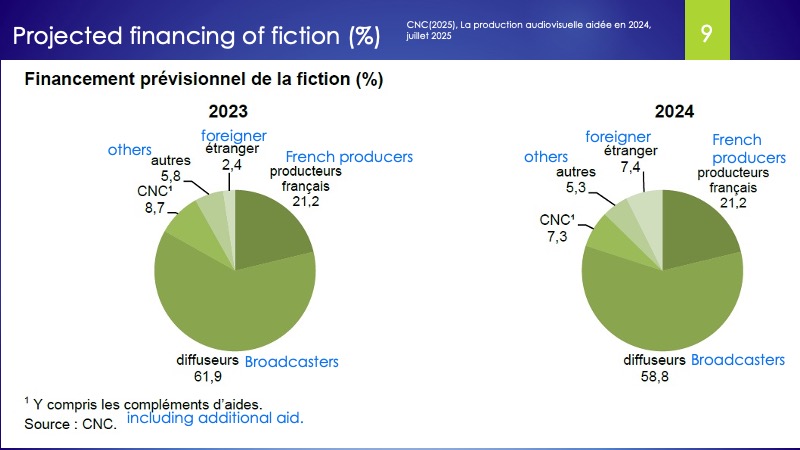

資金源にフォーカスすると、同じくフランスの例では全体における放送局の出資比率が約58%であるのに対し、制作を請け負うプロデューサーが自ら外部から調達してくる資金が約21.2%と大きいのが特徴であるという。

「さらに海外への番組販売による収入(約7.4%)や、国からの公的補助金(約7.3%)など、資金源が極めて多元化している」と内山氏。対する現在の日本は「制作費の大部分を放送局が単独で背負う“一本頼み”の状況」と述べ、「このような制作環境の差はコンテンツの国際競争力に直結する」と指摘した。

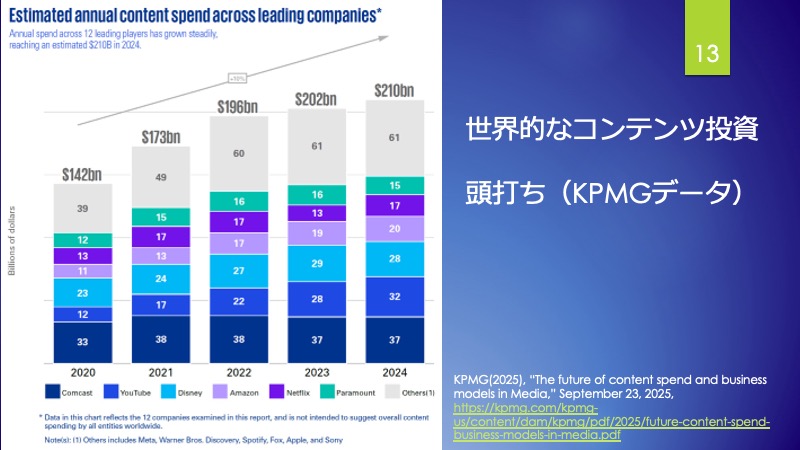

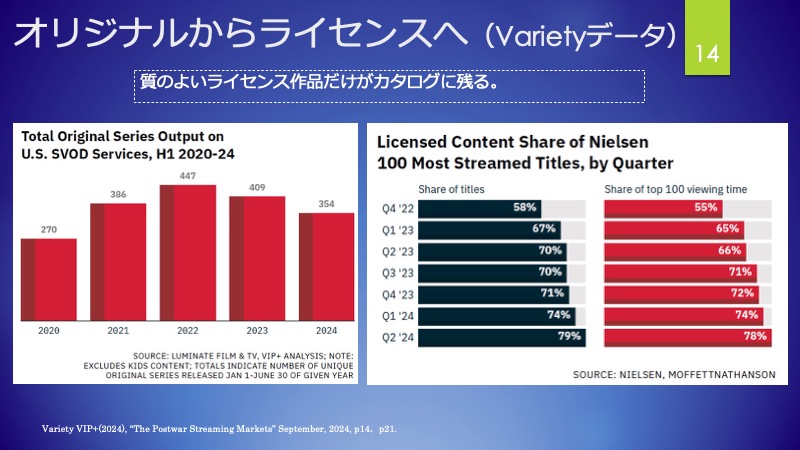

その一方で、世界の映像コンテンツへの投資はコロナ禍以降頭打ちの傾向。“王者”Netflixでさえ例外ではなく、投資の伸びが鈍化し、新作の制作本数が減少しているという。

「コンテンツ投資が鈍化した結果、各プラットフォームでは『カタログ内のサバイバル』が起きている」と内山氏。サーバー代などのコストを考慮し、「視聴されない作品はカタログから外され、本当に価値のある作品だけが生き残る状況」にあるという。

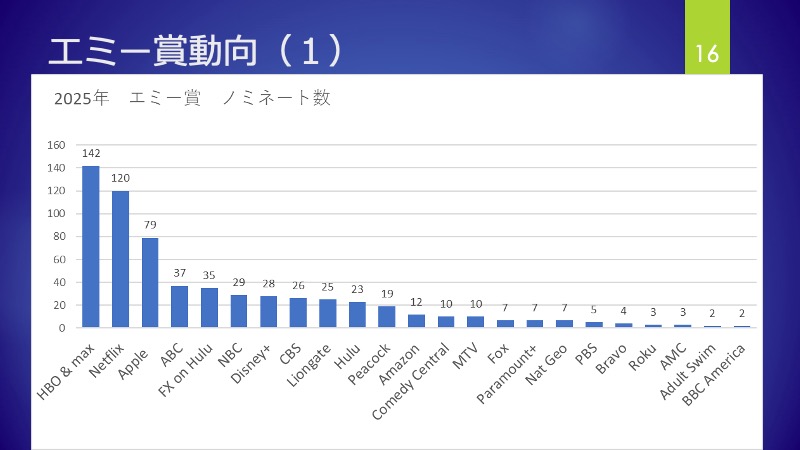

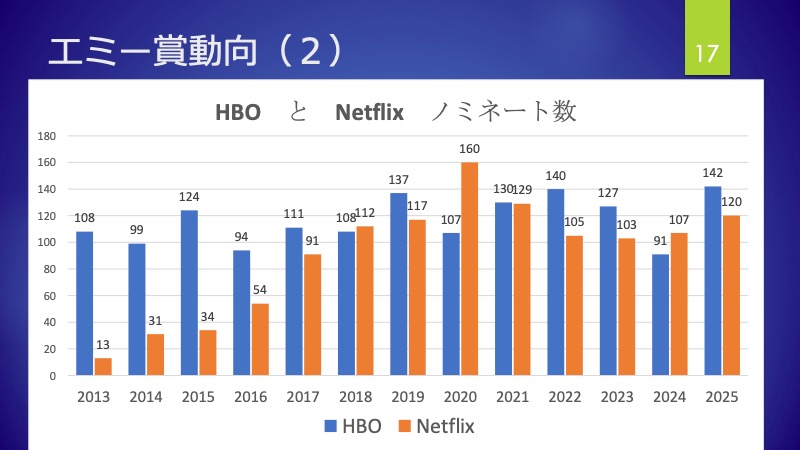

厳しい競争環境の中で、コンテンツの価値を測る指標も変化している。その例としてエミー賞の動向をあげる。

内山氏は、近年のエミー賞のノミネート数において、HBO MaxとNetflixが熾烈なトップ争いを繰り広げているグラフを提示。「単に作品の量を拡大しただけでなく、批評的に評価される『質』の面でも両社が業界のトップランナーになっている」と語り、「日本もこれから『質』でどう戦っていくのかが課題になってくるのではないか」と投げかけた。

■コンテンツビジネスへのシフトを後押しする総務省の支援策 民間の声受け大きく進化

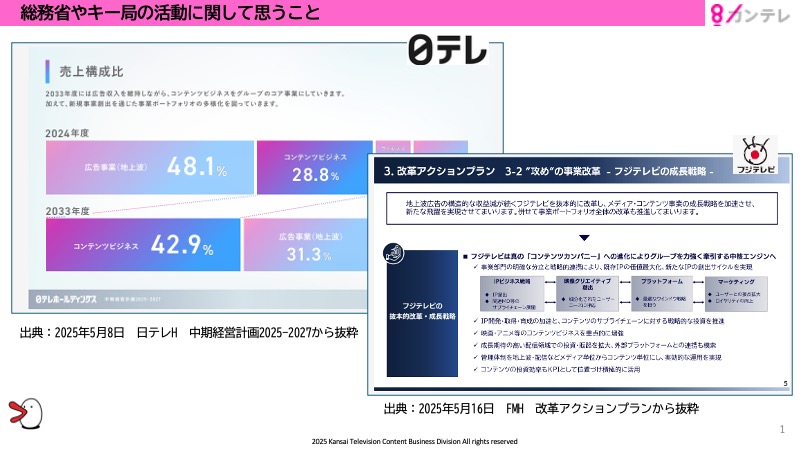

内山氏が示したマクロな危機感に対し、カンテレ・竹内氏は、テレビ局、特にローカル局がとるべき具体的な針路を、実務家の視点から詳細に解説した。

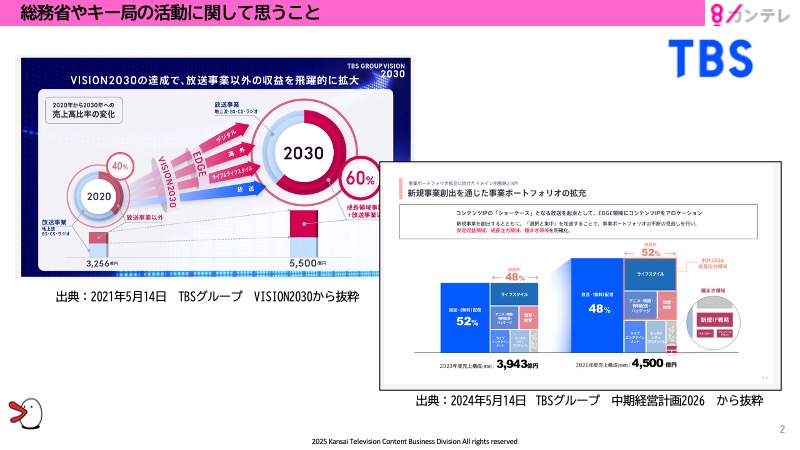

キー局は、すでにコンテンツビジネスへの本格的なシフトを開始。日本テレビが2033年までにコンテンツビジネス比率の拡大を目指しているほか、フジ・メディア・ホールディングスがアニメ分野に2500億円を投資、TBSが成長戦略に1600億円を投じるなど、各社が放送事業以外の収益拡大に舵を切っているという。

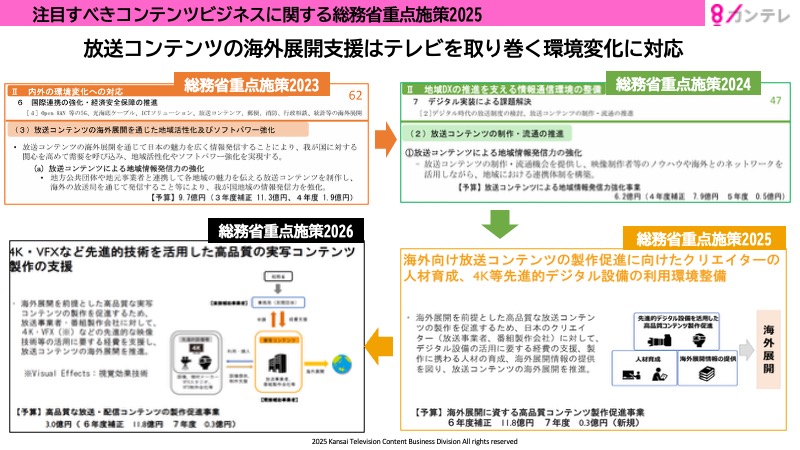

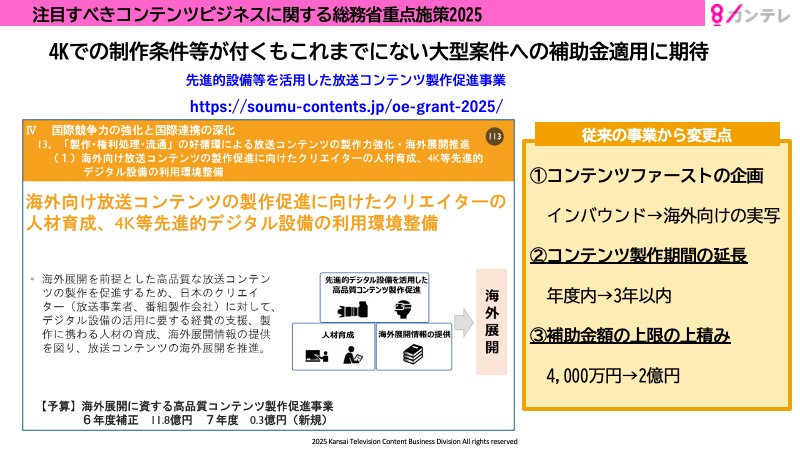

「こうした民間の動きに呼応するように、総務省の支援策も大きく変化している」と竹内氏。

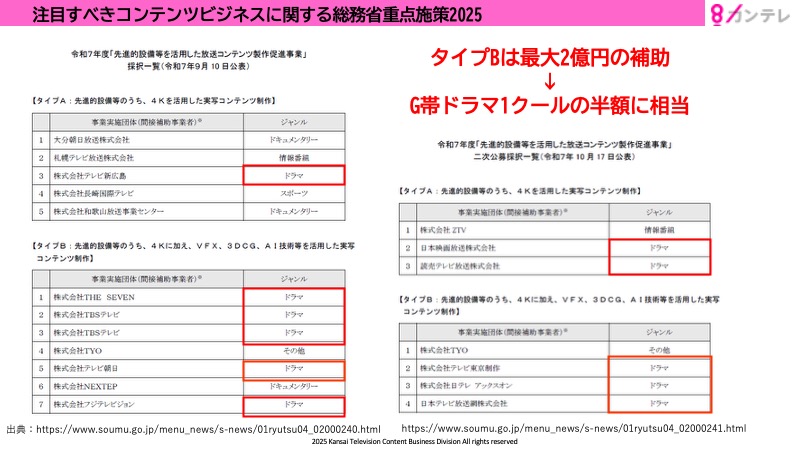

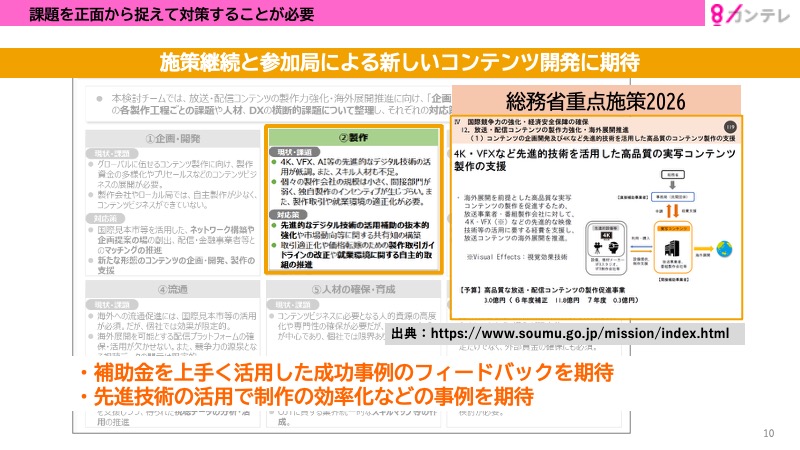

その一つである放送コンテンツの海外展開支援事業では、「制作費の増額」「番組内容の自由度拡大」「複数年にまたがる制作の実現」といった事業者の要望が反映され、今年度の事業では補助金上限が2億円に引き上げ、制作期間も最大3年まで猶予が設定されるなど、画期的な内容へと進化しているという。

これらの官民の動きが交差する中心点として、竹内氏は、総務省の「放送配信コンテンツ産業戦略検討チーム」の最終取りまとめを紹介した。

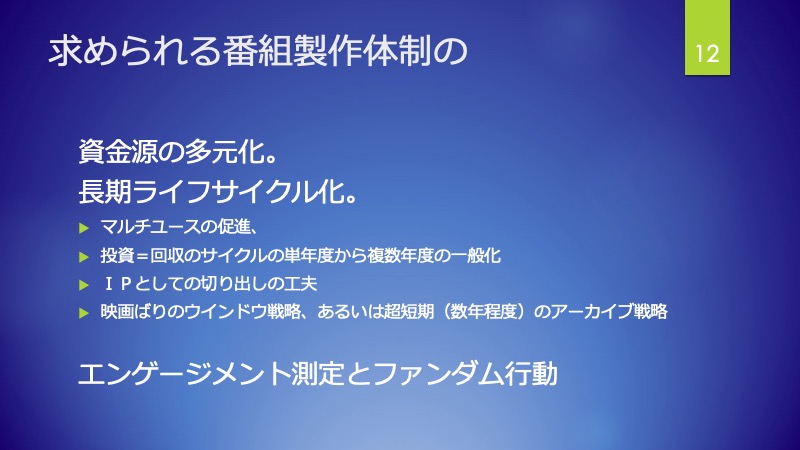

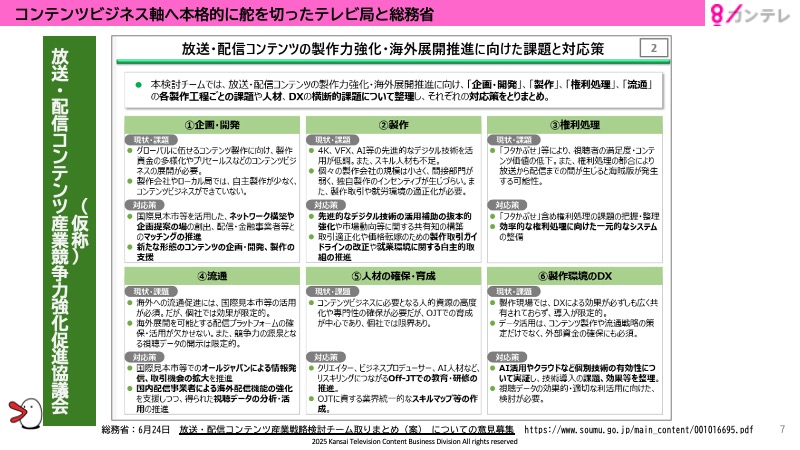

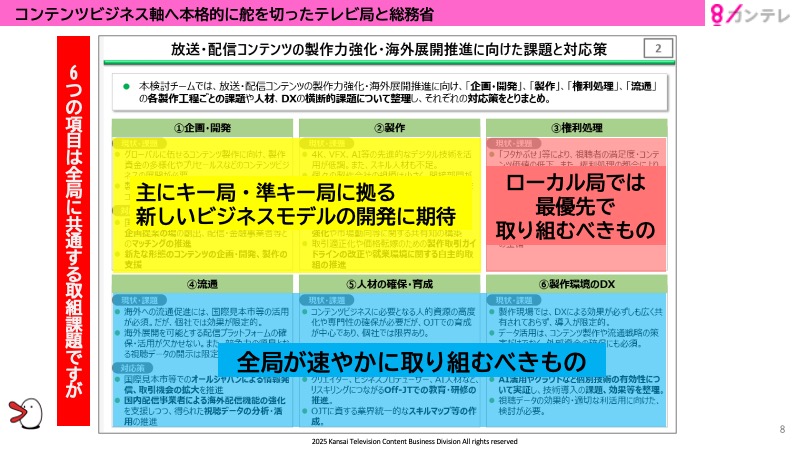

この取りまとめでは、今後の日本のコンテンツ産業が取り組むべき課題を「企画・開発」「製作」「権利処理」「流通」「人材確保・育成」「製作環境のDX」の6項目に整理。竹内氏は「各局の体力に応じて優先順位が異なる」としたうえで、キー局は「企画・開発」と「製作」に、ローカル局は「権利処理」体制の構築に最優先で取り組むべきとの見方を示した。

この中で竹内氏は、「企画開発」に関する記述に注目。放送収入の減少が番組の質・量の低下に直結しているとしている点や、コンテンツビジネス展開で企画段階(プリセール)が全てのビジネスの起点になると明言している点が画期的であると強調し、「この認識を業界全体で共有することが、ビジネス推進の第一歩になる」と訴えた。

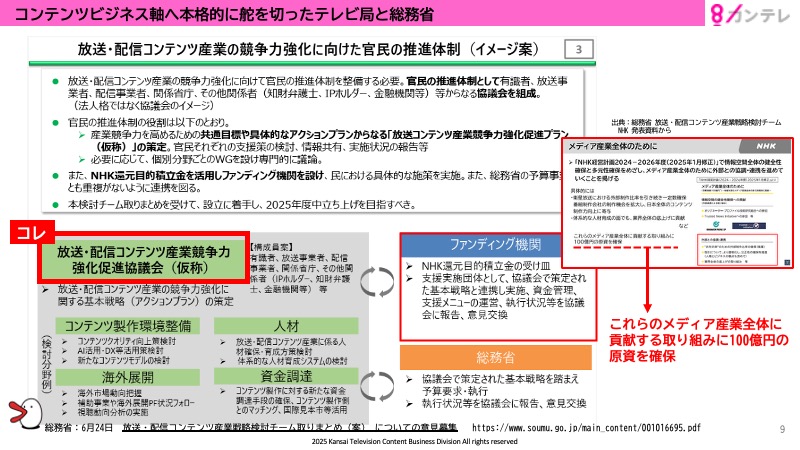

この取りまとめの提言を受け、今後、様々な分野の知見を結集した官民連携の協議会が組成。すでに活動資金として、NHKの還元目的積立金から100億円が拠出されることが決まっており、構想の実現性が担保されているという。

「この協議会が開発したノウハウが業界全体で共有されれば、日本のコンテンツ産業全体の底上げにつながる」と竹内氏。「総務省には、関係者の仲立ちをして推進役を担っていただきたい」と期待を述べた。

■海外プラットフォーマーの視聴実態を測定データで解剖 浮上した「アーカイブ」の価値

後半のクロストークセッションでは、ビデオリサーチ・松岡氏が、VOD視聴データ測定サービス「SoDa(ソーダ)」のデータを提示。これまでブラックボックスだった海外プラットフォーマーの視聴実態を、第三者の客観的な目線で可視化した。

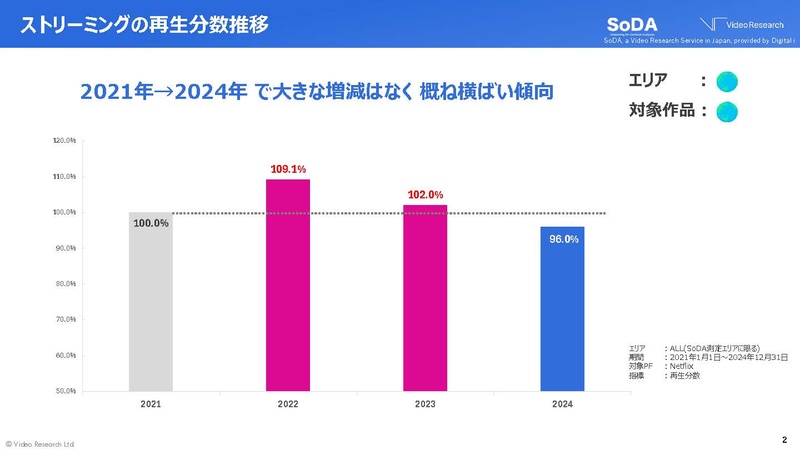

まず示されたのは、Netflixのグローバルでの総視聴分数が近年「概ね横ばい傾向」であるというデータ。内山氏が指摘した「コンテンツ投資の頭打ち」とも符合し、市場が飽和しつつあることを裏付けた。

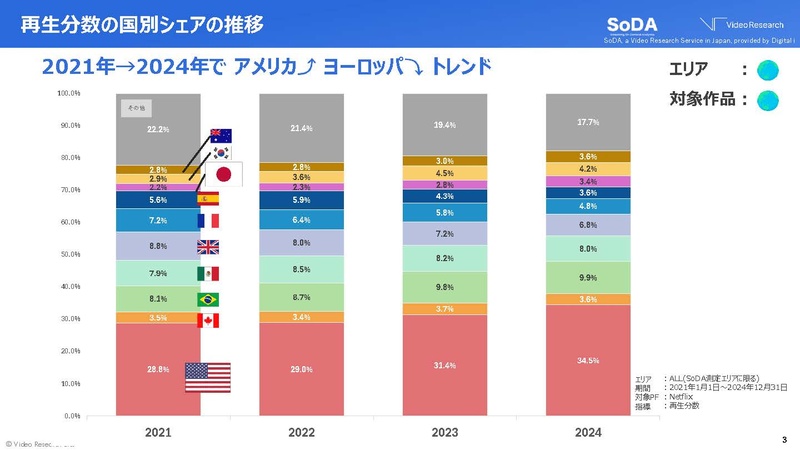

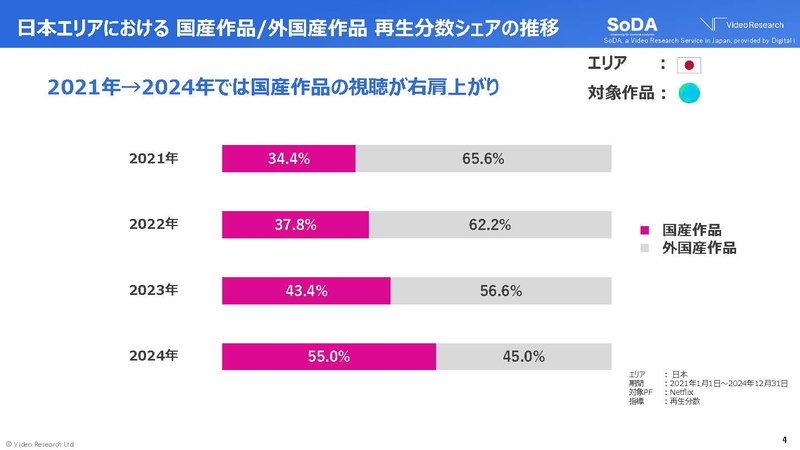

「国別シェアでは依然として米国が最大かつ増加傾向にある一方、日本国内に目を向けると、日本作品の視聴シェアが年々増加していることが明らかになった。VODサービスが専門的なファン層から一般層へと浸透する『大衆化』の証左といえる」(松岡氏)

一方で、登壇者からは楽観論的な見方に懸念を示す声も上がった。

「タイパ(タイムパフォーマンス)という言葉が出ているように、供給過多になると視聴者が消化しきれず、市場予測がこれほどまでに伸びない可能性もある。プラットフォーマーの買い付け意欲の減退や、ライセンス契約単価の下落といった懸念も常につきまとう」(竹内氏)

「ユーザーが使えるお金と時間は有限である以上、無数のコンテンツが溢れる中で生き残れるのは、ごく一握りの強いIPだけだろう。逆に言えば、強いIPになれば、何年にもわたって収益を回し続けることも可能になる」(内山氏)

内山氏の「強いIP」発言を受け、収益化につながるコンテンツの「質」を証明するデータも示された。

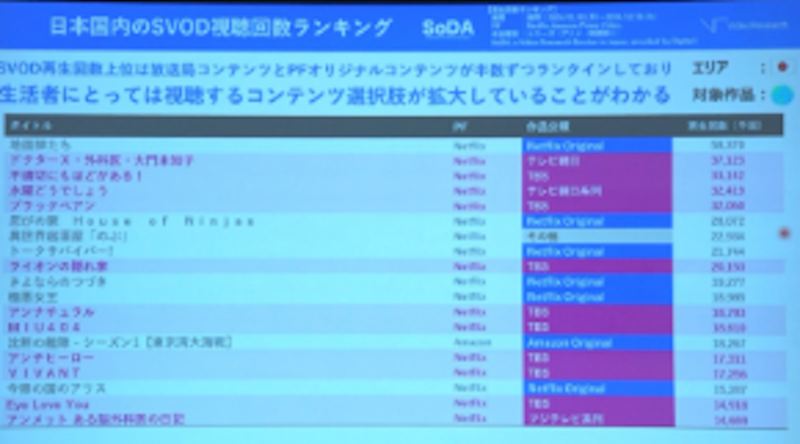

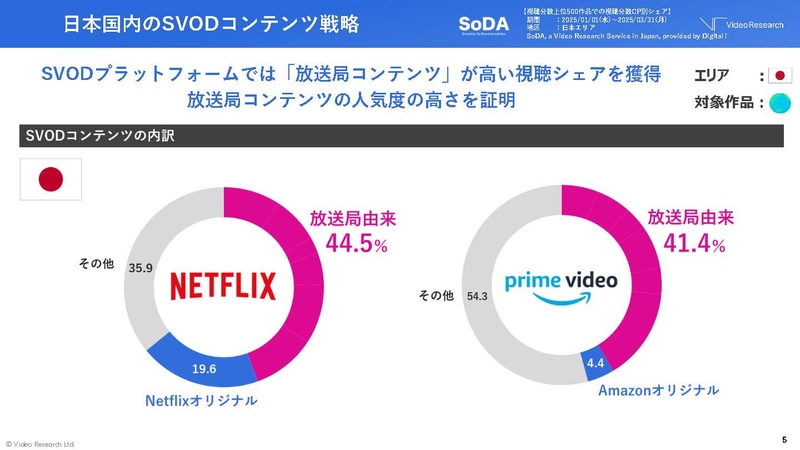

日本国内のSVODプラットフォームにおける人気作品ランキングでは、放送局由来のコンテンツとプラットフォームのオリジナル作品が「半々ぐらい」の比率でランクイン。

視聴分量で見た上位500作品のシェアでは半分近くを放送局由来のコンテンツが占めているといい、松岡氏は「日本の放送局が制作するコンテンツが高い競争力を持っていることが証明された」と強調した。

カンテレ・竹内氏は、2006年に放送された自社ドラマ『結婚できない男』が、十数年の時を経て、ユーザー投票の調査会社が実施したNetflixで見られるドラマの人気ランキングで1位を獲得した事例を紹介。「2006年の作品において、Netflixオリジナル作品よりもはるかに上位のランキングに入った」と語り、過去作のアーカイブ配信が持つ大きな価値を示した。

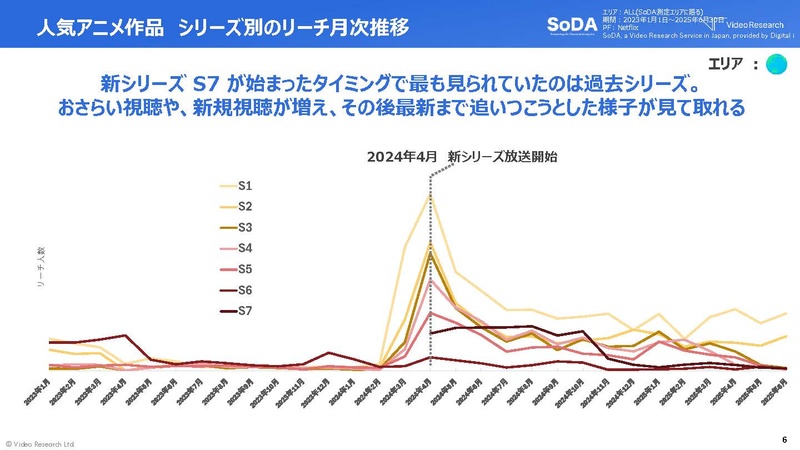

これを受けて松岡氏が示したのが、とある人気アニメシリーズの「シーズン単位」の視聴データ。最新シーズンが配信開始されたタイミングで最も視聴されたのは、最初期の「シーズン1」であったという。

「このデータは、新規ファンが物語を最初から追いかけたり、既存ファンが新シーズンに備えて復習したりする『おさらい視聴』が行動様式として定着していることを意味する」(松岡氏)

「息の長いビジネスをするためには、こういったプラットフォームで生き残れる質の良い作品を作っていくことを常々考えておく必要があると思う」と竹内氏。内山氏も、「過去作も含めてトータルで勝負するという、IP的な戦略を立てていく時代に来ているのではないか」と考えを示した。

■やはり「一周まわってテレビ」 放送とコンテンツビジネスの二刀流で日本から世界へ

セッション終盤、登壇者らは「日本のコンテンツが世界でどう戦うか」という未来への道筋を議論した。

「海外で人気のある日本作品のランキングを見ると、ブラジルでは恋愛ものが、イギリスでは『アンナチュラル』のようなサスペンス系の作品が上位に来ている」と松岡氏。日本コンテンツの“お家芸”であるアニメだけでなく、実写ドラマにも大きな可能性があることを示唆し、国や地域の嗜好に合わせて適切な作品を届けることで、十分に市場を開拓できるとの見方を示した。

これを踏まえて竹内氏は、「グローバル展開の実現には、放送局自身の変革が不可欠」と強調。「地上波全盛時代の、作って終わりというプロダクトアウト的な発想から脱却し、プリセールス段階で海外展開や二次利用など、あらゆるビジネスモデルを設計する必要がある」と述べた。

「コンテンツが『権利の集合体』であることを理解し、契約をまとめ上げる知識を持つビジネスプロデューサーの育成が急務。広告収入が減少する中、『これをやったら儲かるのか』という近視眼的な視点ではなく、将来に向けた人材への投資が必要だ」(竹内氏)

竹内氏は、今後の放送局が目指すべき事業形態として、「放送だけのビジネスから、放送とコンテンツビジネスの二刀流に適合していく必要がある」とコメント。メジャーリーグでの日本人選手の活躍になぞらえた表現で意見を述べた。

「キー局がグローバルな販路を開拓し、そこにローカル局も続いていく。野茂英雄さんがメジャーリーグ進出の道を切り開き、現在の大谷翔平選手や山本由伸選手らの活躍があるように、放送コンテンツのビジネスは、本当にこれからが本格的な取り組みになると思う」(竹内氏)

「日本のテレビ局には、少なくともこれまで60年間映像を作り続けてきたという経験値と実績がある」と内山氏は述べ、「絶対ボリュームで考えれば、テレビ局が日本の中で最大の映像供給者であることも事実」と、放送局が持つポテンシャルをあらためて評価。「レガシーをちゃんと生き残らせるために、ビジネスモデルを変えていくという取り組みが必要ではないか」と、変革への挑戦を促すコメントで締めくくった。