ネットとテレビの関係にアナログな“ぬくもり”の可能性を~Inter BEE 2017レポート「番組制作とネットコミュニケーション」

編集部

2017年11月15日~17日に幕張メッセ(千葉市美浜区)で、音と映像のプロフェッショナル展「Inter BEE 2017」が開催された。3日間で過去最多となる出展者数1,139社・団体と38,083名の登録来場者数を記録するなど、今年も大きな盛り上がりを見せていた。本項では、幅広いメディア関係者をコネクトする特別企画「INTER BEE CONNECTED」にて行われたセッション「番組制作とネットコミュニケーション」をレポート。番組制作もネットの声に左右される時代に、注目のプロデューサーたちはどういう考え方と施策を行ってきたのかが明かされた。

(モデレータ)

・境 治 氏

メディアコンサルタント

(パネリスト)

・羽鳥 健一 氏

株式会社フジテレビジョン(株式会社WOWOWに出向中)

『貴族探偵』プロデューサー

・汐口 武史 氏

讀賣テレビ放送株式会社

プロデューサー・ディレクター

・渡辺 悟 氏

日本放送協会 制作局 生活・食料番組部

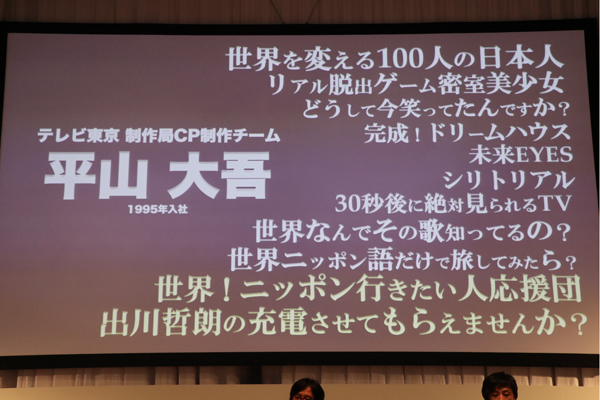

・平山 大吾 氏

株式会社テレビ東京 制作局CP制作チーム

■番組制作において、ネットは意識せざるを得ない時代

境 治 氏

境 治 氏本セッションは、モデレータの境治氏がパネリストに送ったメールを披露し、これから話される内容を共有することで始められた。

「番組制作でネットを意識することが多くなっています。単に視聴率のためだけでなく、視聴者と双方向でのコミュニケーションが番組の楽しみの一部にもなっているようです。でもやり方はまだ誰も答えを持つわけではなく、楽しみながら試行錯誤している段階だと思います」と境氏はパネリストとなるプロデューサーたちの立場を紹介。

また、「このセッションでは、成功例を披露し合うというよりも、失敗も含めてやってみたことを持ち寄ることで、これからの番組制作の参考にしてもらうことを目標にしたいと思います」と述べ、境氏が好きな番組を担当しているという4名のプロデューサーが紹介され、それぞれのショートプレゼンに移った。

■SNSでの盛り上がりを示す“視聴熱1位”の『貴族探偵』

羽鳥 健一 氏

羽鳥 健一 氏まず、フジテレビの月9枠で4月から放送された『貴族探偵』のプロデューサー羽鳥健一氏が、同番組の非常に盛り上がったプロモーションやSNS展開を解説した。

本作では、放送開始前の42日間にわたり42パターンのスポットが連日放送され、それがYouTubeに上がり、まとめて見ると、つながりがストーリー仕立てになっているという試みを行った。また、『とくダネ!』とコラボして、本編と連動したショートストーリーのドラマを毎週放送した。

加えてFODのVRコンテンツとしての「カンシキTV」では360°VRを使用。この企画で「ルミエール・ジャパン・アワード2017」のVR部門優秀作品賞を受賞した。

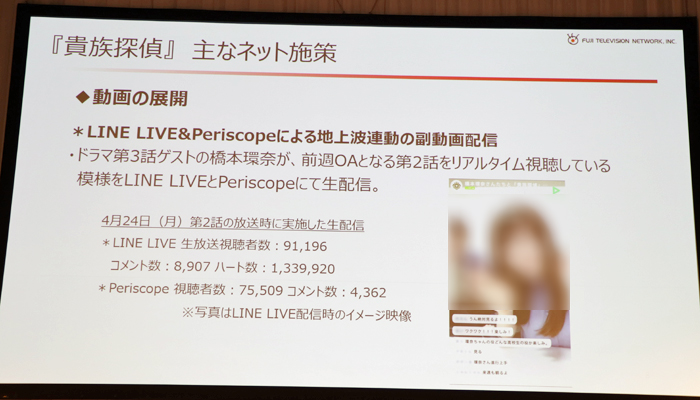

『貴族探偵』主なネット施策

『貴族探偵』主なネット施策ネット施策としては、LINE LIVEとPeriscopeにより地上波連動の副動画配信やSNSを利用したPRを行った。「全社一丸プロジェクトとして各セクションが一緒になってプロモーション活動をし、ザテレビジョンの“視聴熱”ランキングでは4月クールで1位でした」と羽鳥氏はSNSでの盛り上がりを紹介した。

■視聴率以外の効果に手応え『恋がヘタでも生きてます』

汐口 武史 氏

汐口 武史 氏同じく今年の4月クールで木曜夜の深夜ドラマとして放送された『恋がヘタでも生きてます』のプロデューサー、讀賣テレビの汐口武史氏は、番組とSNSのあり方について考えさせられる内容のプレゼンを行った。

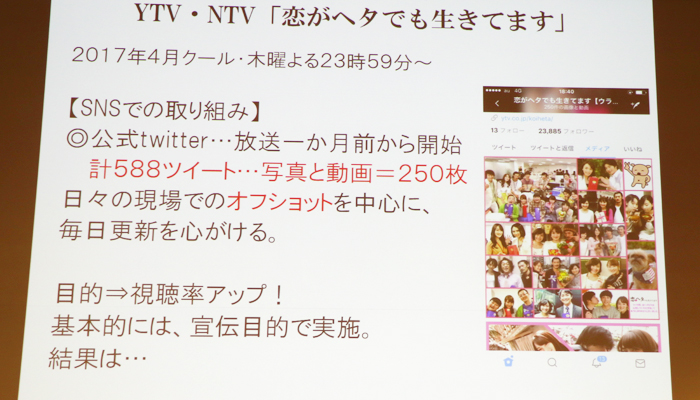

汐口氏は、「宣伝にお金をかけるという部分が少なかったなかで、一度SNSを本気でやってみようと取り組みました」と語り、日々の撮影現場でのオフショットを公式Twitterで流したという。ツイートの総数は588ツイートで、写真と動画は250枚となった。

『恋がヘタでも生きてます』SNSでの取り組み

『恋がヘタでも生きてます』SNSでの取り組み「数は少ないかもしれませんが、すべての撮影を行って流すためには全役者の事務所に許可を取らなければならず、非常に手間がかかるため専任を1人おいて臨みました」と現場の大変さを披露。しかし「視聴率的にはあまり効果がなかったのではないか、という実感を持った」と汐口氏は語った。

そして、「目的は視聴率アップでしたが、リアルタイム視聴率とTwitterの盛り上がりはほとんどリンクしていませんでした。一方で、自分たちが作ったものが、どれくらい視聴者にどのタイミングで刺さったかという指標にはなったと思います」と、SNS展開には視聴率以外の効果のとらえ方があると示した。

■『あさイチ』LINEとInstagramの反応に見る、視聴率への影響

渡辺 悟 氏

渡辺 悟 氏NHKの『あさイチ』担当プロデューサーの渡辺悟氏は、番組とネットコミュニケーションについて、LINEとInstagramのSNS運用状況について説明を行った。

現在、同番組のLINE登録者数は25万6045人で、有効数は19万4405人。多くの人に番宣としての備忘録、あるいはお得情報として予告や紹介した料理や図表を配信しているという。

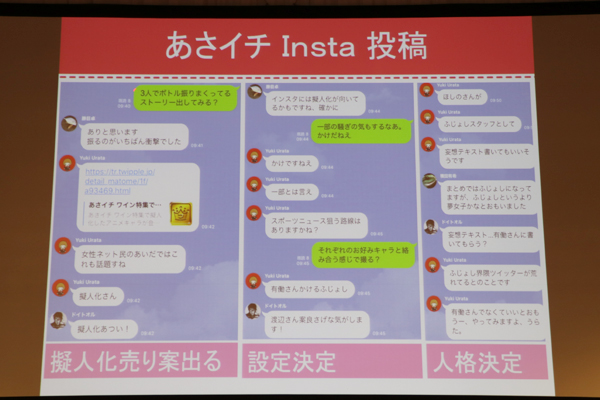

『あさイチ』Insta投稿

『あさイチ』Insta投稿またInstagramのフォロワー数は11万144人、最高リーチ数は27万6399と明かし、こちらはフォロワー増とリーチの拡大に力を入れているのだという。有働(由美子)アナのネタやオフショットを配信し、恋ダンスなどの流行にも乗り、有働アナとスタッフの2つの人格でコメント数の増加を狙っているようだ。

しかし一方で渡辺氏は、「別の番組『世界制服』の番宣として有働アナの制服姿を投稿しました。これが話題沸騰となり、19,955件のいいね、をもらい654件のコメントが集まりました。しかし視聴率は0.5%でした」とし、SNS展開においては、「期待通りの誘導は本当に起きるのか?」「テレビが今後もゴールなのか?」という課題を示した。

■何が起こるか分からない。テレビ東京のSNS展開

平山 大吾 氏

平山 大吾 氏テレビ東京の平山大吾氏は、ネット上の展開を行っている同局の3番組を紹介した。

2014年に放送された『リアル脱出ゲーム密室美少女』では、番組内で毎週謎が出て、その答えを視聴者の方に投稿してもらうというシステムで、9万件の投稿があったという。「視聴率の数字にはあまり跳ね返っていませんが、“リアル脱出ゲーム”好きの間ではかなり盛り上がりました」と平山氏は語った。

『世界!ニッポン行きたい人応援団』は、Facebookで世界中から日本に行きたい人を募集して、夢を叶えてあげるという番組だ。平山氏は、「地味にFacebookに投稿していましたが、たまにポーランドでパンデミック状態になるなど、想像できない可能性が見つかるのが面白かったです」と語り、まだこの取り組みは手探りで、拡大させているのだという。

そして『出川哲朗の充電させてもらえませんか?』ではロケ中にTwitterに投稿する形でSNS展開を行っている。この番組でも、平山氏は「どのようなツイートが受けるのか、当たるのかは分からない」と明かし、「刺激ではなく安心や温かさが求められているのではないでしょうか」と、SNSに対する反応の意外な一面を紹介した。

■それぞれの立場で、ネットとの関わりを模索し続ける

プレゼン後に行われたディスカッションでは、「どのような体制や方法でSNS展開を行っているのか」「どこまでSNSに情報を流すのか」「視聴率に通じない部分はどう考えればいいのか」といった内容で、活発に意見が交わされた。

そしてモデレータの境氏は、最後の質問として「テレビとネット、どう使うか、とらえるか」と全員に問いかけた。

会場の様子

会場の様子フジテレビの羽鳥氏は、「テレビマンとして、リアルタイムでテレビを見てもらうことにはこだわり続けたい。その為には充実したSNSによるサービスなくして視聴者の獲得は考えられない。どういうサービスが視聴者の満足、視聴促進に繋がるのか番組ごとに考えなければならない」と答えた。

反面、讀賣テレビの汐口氏は、「テレビのため、視聴率のためにネットを使う発想ではないところを考えなければいけないと思います。テレビもネットも使って面白い番組作りをしながら、会社としてはどうやってビジネスにつなげるのかを考える時代」だと指摘した。

NHKの渡辺氏は、「人が楽しむものはアナログなものだと思います。僕がイメージするものは、デジタルなプラットフォームをきちんと使いこなす、アナログなコンテンツを作る制作者になるべきだということです」と語った。

そしてテレビ東京の平山氏は、「出川さんに学ばされたのですが、視聴者一人ひとりとの出会いを本当に大切にしないといけないと感じます。テレビは体験できるということが大切で、そこにつながるSNSをツールのひとつとして活用すれば、その先に面白いことがあるのではないかと思います」と述べた。

各テレビ局がネットを使った番宣を行った結果、単純にお金と労力をかけても必ずしも数字には結びつかないという現実が如実に明らかになりつつあることは事実だ。汐口氏の言葉を借りるならば、「面白い番組を作るためにネットを利用」しながら「会社としてビジネスにつなげる」ための方程式はいまだなお暗中模索だといえる。

そこで興味深いのは、平山氏の頭によぎった「刺激ではなく安心や温かさが求められているのではないか」という問いだ。番組自らが視聴者一人ひとりとのネットを通じた出会いを大事にして、SNSを通じて安心や温かさを感じてもらい、その魅力を認知してもらうというのは、「アナログにデジタルを有効活用する」ための可能性のひとつではないだろうか。

各社、それぞれのプロデューサーの立場でネットやSNSの使い方や関わり方の考えは違う。番組制作とネットコミュニケーションについては、今後も議論が続いていくだろうと考えされられたセッションだった。