テレビはリビングルームで生き残れるのか!? ~InterBeeセッション・レポート

編集部

2017年11月15日~17日に幕張メッセ(千葉市美浜区)で、音と映像のプロフェッショナル展「Inter BEE 2017」が開催。3日間で過去最多となる出展者数1,139社・団体と登録来場者数 38,083名を記録。会場は熱気に満ち溢れていた。

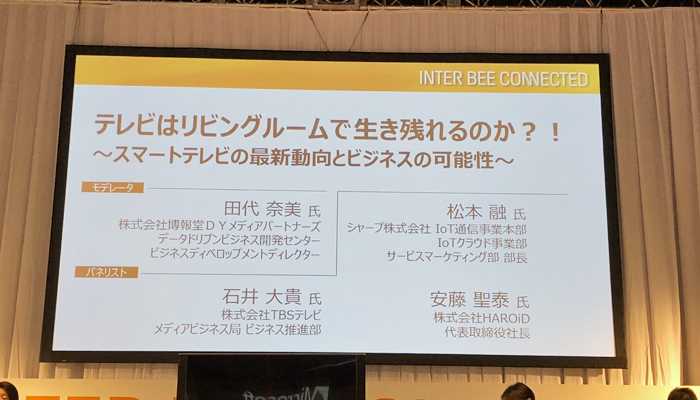

今回は数多く開催された講演、セッションのうち、企画セッション「テレビはリビングルームで生き残れるのか?!~スマートテレビの最新動向とビジネスの可能性~」をレポートする。「若者のテレビ離れ」が囁かれる昨今。各々、異なる立場のパネリストたちが熱い議論を交わした。

(モデレータ)

・田代 奈美 氏

博報堂DYメディアパートナーズ

データドリブンビジネス開発センター、ビジネスディベロップメントディレクター

(パネリスト)

・松本 融 氏

シャープ株式会社 IoT通信事業本部

IoTクラウド事業部 サービスマーケティング部 部長

・石井 大貴 氏

株式会社TBSテレビ メディアビジネス局 ビジネス推進部

・安藤 聖泰 氏

株式会社HAROiD 代表取締役社長

■テレビに映し出されるものは、どんどん変化している

田代 奈美 氏

田代 奈美 氏セッションはまず、モデレータを努めた田代奈美氏(博報堂DYメディアパートナーズ)が現在のテレビのイメージを示すことから始められた。

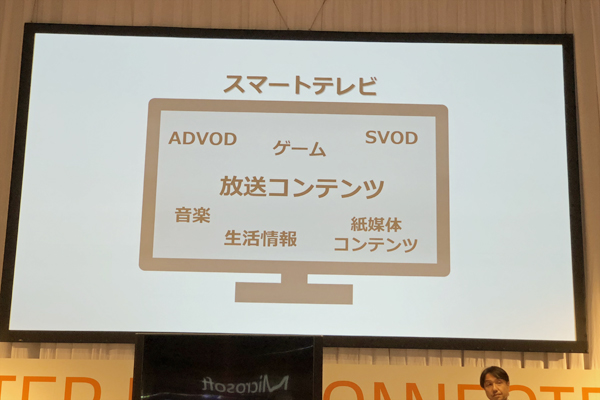

テレビはこれまで4:3の画角で、放送波で受信した番組を映してきた。しかし、リビングルームに固定されていたテレビは、いつしかスマートテレビへと形を変え、スクリーンに映し出されるものも変化していると田代氏は指摘した。

「放送されるものを受信する」というテレビの基本的な在り方に変わりはないものの、ADVOD、SVOD、生活情報、音楽、ゲーム、そして紙媒体までもテレビで観られるようになっていることを説明。これを踏まえたうえで各参加者による取り組みのプレゼンテーションに移った。

■テレビとインターネットを融合させた取り組み

安藤 聖泰 氏

安藤 聖泰 氏株式会社HAROiDの安藤聖泰氏は、同社のテレビとインターネットを組み合わせた、新しい価値の提供方法を披露した。インターネットでテレビCMの新しい価値を創出するINTERACTIVE LiVE CMだ。

「テレビとスマートフォンを繋げられれば、放送とWEBテクノロジーを組み合わせたリアルタイムマーケティングが可能です」(安藤氏)

HAROiDは、スマートフォンの画面のタップやスワイプ機能を利用した史上初のインタラクティブCMを制作し、テレビCMと数万人規模の視聴者をダイレクトに繋げることに成功した。さらにコンビニエンスストアなどとの提携で、CMの体験者にクーポンコードを発行して、実際に店舗に誘導する新たなビジネスモデルを示した。

ユーザーのアクションが瞬時にCMにフィードバックされ、予想を上回るのべ176万人が参加し、Yahoo!急上昇ワードには2週連続でトップ10入りを果たしたという。

「インターネットに繋げるということでテレビの価値を上げる取り組みです。テクノロジーによりテレビ体験やビジネスが拡張されることで、大きなビジネスチャンスがあると考えています」(安藤氏)

動画配信だけがテレビとネットの価値を最大化させる手段じゃない~O2O2Oの仕組みを確立、HAROiDが提供するテレビの未来とは?(前編)~

テレビのスマートデバイス化で“ラクチンメディア”が完成する~HAROiDプラットフォームに460万人が登録するその価値(後編)

■テレビの信頼性は、インターネットよりはるかに高い

石井 大貴 氏

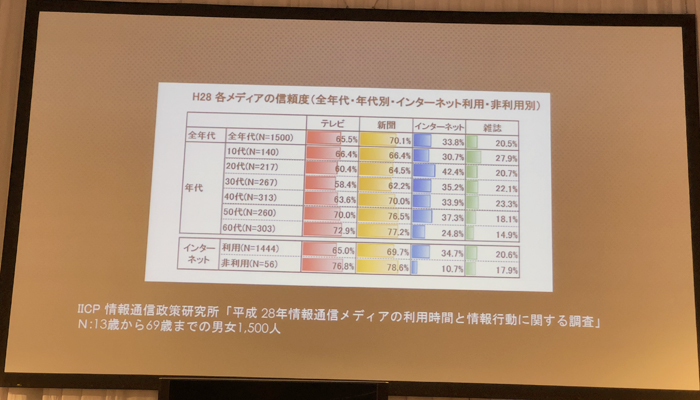

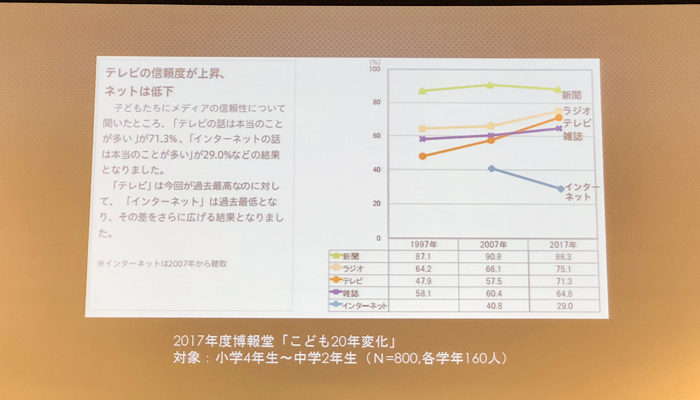

石井 大貴 氏続いて株式会社TBSテレビの石井大貴氏がテレビの信頼性について言及。世の中に情報が溢れる時代において、テレビからの情報は信頼されているのかどうかの調査結果を示した。

IICP(情報通信政策研究所)の「平成28年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によると、フェイクニュースが世の中を騒がせている時代において、テレビの情報を信頼しているという人は、全年代で65.5%であったという。

「年代別でみると、60歳代の72.9%という数字に驚きはないのですが、10歳代でも66.4%がテレビの情報を信頼しています。一方で何でも情報をインターネットから得るという10歳代において、インターネットからの情報を信頼すると答えたのがわずか30.7%しかいません」(石井氏)

加えて石井氏は、かつてはテレビの速報性が重視されたが、現在では信頼性のメディアになっていることを指摘。テレビ局として情報に対して責任を持たないといけないと兜の尾を強く締めた。

■人に寄り添うテレビ機器が登場

松本 融 氏

松本 融 氏シャープ株式会社の松本融氏は、発売されたばかりの新機種を用いてプレゼンテーションを行った。

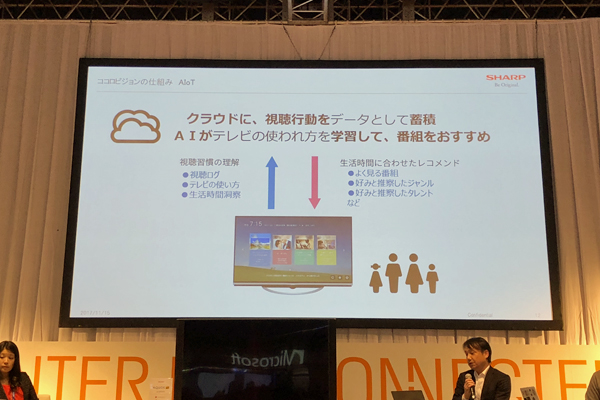

「シャープは、現在、AIoTというキーワードに基づいてコンテンツを展開しています。AIoTとはArtificial Intelligence of Things、人に寄り添うIoTで、IoT機器を通じて人を知り、AIが最適な提案をする、人が主役となるスマートライフを実現するというコンセプトです」(松本氏)

シャープは今後、家電機器のAIoT化と、AIoTサービスの拡充、そしてAIoTプラットフォームの提供においてスマートライフを目指すとのこと。独自のコンテンツサービスはCOCORO VISIONというクラウドサービスを含めたアプリケーションを通じて提供されるという。

「COCORO VISIONが目指すものは、番組情報との接点、タッチポイントの拡大、生活タイムラインのAI学習による最適なコンテンツ提案によって、スマートライフの中心的な存在になることです」(松本氏)

現在はテレビが映っていても、スマートフォンを持っている人が多いが、そこにテレビのリモコン機能や情報配信を加えることによって、テレビの視聴方法も変えて行くという施策も示された。

■放送と通信が融合し、テレビの価値を上げていきたい

以上の発表を踏まえて、登壇者によるセッションがスタート。

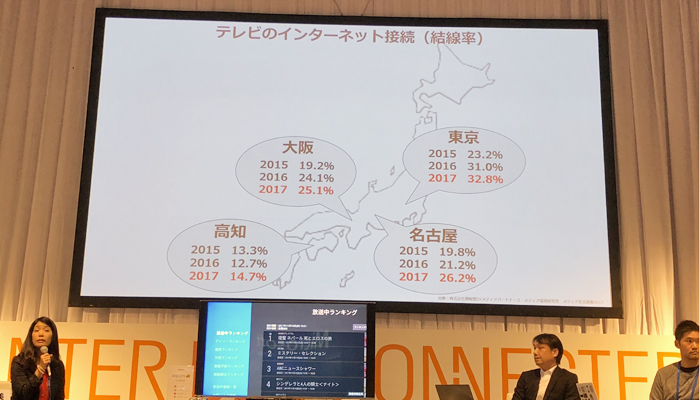

博報堂DYメディアパートナーズの調査によると、テレビのインターネット結線率は東京32.8%、名古屋26.2%、大阪は25.1%、高知14.7%と、年々上昇しているものの、地域によって差があることがわかった。

出典:株式会社博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア定点調査2017

出典:株式会社博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア定点調査2017この結果に対して、松本氏は「現在のひとつ前の機種では4割弱、インターネット機能が充実しているアンドロイドテレビになると他社事例も含め7割以上が結線すると想定しています」と実際の状況を示した。

その後、セッションの終盤には登壇者によってテレビの強みが改めてまとめられた。まずはその圧倒的な普及台数。日本の97%の世帯がテレビ受像機を持っている。スマートフォンの普及率はまだ8割には及ばない状況で、テレビは現在も「もっともマスなメディア」の立場を守っている。

そして、情報の信頼性の高さに加えて、社会インフラとしての立場もあるということが指摘された。加えて、圧倒的なリーチ力や最大の偶然接触メディアであることも取り上げられた。

印象的だったのは石井氏からの「若者のテレビ離れではなくて、テレビの若者離れ」という言葉だ。安藤氏からも「放送の価値をもっと上げていく取り組みが必要」との指摘があり、メーカーの立場である松本氏からも「家族で共有できるような、みんなを繋ぐコンテンツといった新しいものを提供し、やっぱりテレビってあったほうがいいなと思ってもらえるようなサービスを提供していきたい」という声が上がった。

テレビから若者が離れ、価値がなくなったと悲観的になるのはいささか早計だ。むしろ、「信頼のおける社会インフラ」「もっともマスなメディア」といったテレビの魅力を強調する攻めのコンテンツ作りこそがテレビに求められているといえるだろう。