総務省「中国コンテンツ市場はまだまだ開拓の余地がある」~MIPCHINA現地インタビュー前編

ジャーナリスト 長谷川朋子

今や世界第2位のコンテンツ市場規模に急成長する中国。海外との共同制作事例も増えているなか、昨年初開催されたコンテンツビジネス国際ミーティングイベント「MIPCHINA」が今年も中国浙江省の省都である杭州市内で開催された。200社を超える中国メディア企業と日本をはじめとする海外メディア企業が商談会を行うこのビジネスイベントに今回、総務省情報流通行政局放送コンテンツ海外流通推進室・三原祥二室長(写真:右)と在上海日本国総領事館・田中昭男領事(写真:左)が初来場した。前編は総務省に視察目的を聞いた内容を中心にお伝えする。

会場の様子

会場の様子■中国メディア企業の参加者数222社、日本は最も多い参加社数に

コンテンツビジネス国際ミーティングイベント「MIPCHINA」は中国と海外のメディア企業が共同制作や共同開発を探ることを目的に昨年初開催され、今年も中国・浙江省杭州市内中心地にあるハイアットホテルを会場に6月5日~7日まで3日間にわたって開かれた。

参加した企業は海外展開に精通している企業から、これから仕掛けようとする企業まで中国側は幅広く222社。中国国営放送局CCTVや動画プラットフォームを展開するアリババやテンセントも足を運んでいた。海外からはイギリスやドイツ、トルコなどの大手配給制作会社が名を連ね、インドなど初参加した国もあり、海外側は全37社に上った。日本からはNHK、テレビ朝日、テレビ東京、関西テレビ、トムス・エンターテインメント、アニメ制作スタジオのピコナが参加し、アメリカからの参加者数5社を上回って、海外勢の中では日本が最も多い参加社数となった。

三原祥二室長

三原祥二室長MIPCHINAでは参加した企業同士の商談会のほか、中国企業を対象としたトレーニングプログラムや世界のコンテンツ市場トレンドを紹介するフォーラムなども企画された。そのなかで、日本から来場した総務省情報流通行政局放送コンテンツ海外流通推進室・三原祥二室長が日本の放送コンテンツの海外展開状況をはじめ、官民一体で取り組んでいるBEAJ事業や東京で毎年開催されるコンテンツ流通マーケットTIFFCOMなどについて説明する場が設けられた。

現地取材の折に、この講演を行った三原室長(写真:右)と、現地視察した在上海日本国総領事館・田中昭男領事(写真:左)のお二人に改めて話を聞く機会を得た。視察の理由と共に、日本と中国のコンテンツ流通市場の現状と課題についてどのように捉えているのか、それぞれの立場から答えてもらった。

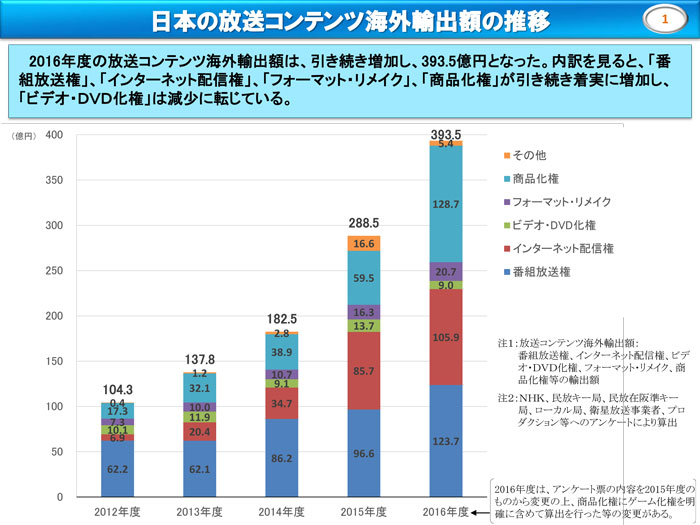

■日本の放送コンテンツ海外輸出は1年間で100億円倍増に

今年6月1日に総務省は最新版の調査結果「放送コンテンツの海外展開に関する現状分析(2016年度)」の取りまとめを発表したところである。これによると、2016年度の日本の放送コンテンツ海外輸出額は約393.5億円に上った。日本のコンテンツ流通市場を示すこの結果についてまずは解説を求めた。

三原氏:2020年までに日本の放送コンテンツの海外輸出額を500億円にまで伸ばすことを目標としているなか、2016年度の海外輸出額は393.5億円に上りました。2015年度は288.5億円でしたから1年間で100億円強伸びていることがわかりました。クールジャパン政策をはじめ官民を挙げて取り組んでいる結果、一定の成果が出ているという感触があります。引き続きアニメやドラマ、バラエティ、ドキュメンタリー番組などの放送コンテンツの海外輸出に力を入れていくことを一貫してやっていきますが、政府としては放送コンテンツがもたらす経済波及効果も意識しています。地域の魅力発信やインバウンド効果をはじめ、それ以外にも農産物の輸出などアウトバウンド効果にも期待しています。

※総務省情報流通行政局発表「放送コンテンツの海外展開に関する現状分析(2016年)」より

※総務省情報流通行政局発表「放送コンテンツの海外展開に関する現状分析(2016年)」より放送コンテンツの海外輸出を増やしていくことを目的とした施策の中身も市場の変化に合わせて変わりつつある。先の調査結果ではアジアへの輸出額は全体の58.7%を占め、既に5割を超しているが、急成長する中国コンテンツ市場にも今後着目していくのだろうか。

三原氏:これまで主にASEAN6か国に注力し、取り組んでいますが、次のステップに移ることも検討しています。新しい新興市場の開拓も試みようと、今年3月にはトルコ(イスタンブール)で、ドラマのリメイクを推進していくことを目的に、日本とトルコの放送局・制作会社に参加して頂き、官民でのマッチングイベントを実施したところです。中国についても、ネット配信を含め、まだまだ開拓の余地があると思います。

■日本のコンテンツを受け入れやすい環境が中国にはある

では、今回の「MIPCHINA」の来場は今後、中国市場の開拓を狙っていく上で重要視するビジネスイベントのひとつとして捉えているのだろうか。

三原氏:そうですね。MIPCHINAを主催するリードミデム社とはフランス・カンヌのテレビ見本市MIPCOMを通じて繋がりがあります。2016年に開催されたMIPCOMでは日本が主賓国として、「カントリー・オブ・オーナ」を務めました。そのリードミデム社が中国にも着目し、昨年から新たなイベントを企画されているということで、まずはリサーチする目的で来場しました。

MIPCHINAに参加し、中国のメディア企業とは実際どのような対話が行われたのかも聞いた。

三原氏:インターネット配信事業者の方と話をした際に、日本に対する期待値は高いと感じました。中国の市場、特にネット配信市場は、ここ数年で大きく変化しています。日本のコンテンツを受け入れやすい環境に変わる可能性もあるとみています。

上海駐在の田中領事も日本のコンテンツを受け入れやすい環境が中国にあることに同意した。

田中氏:上海の人々は日本への関心が高く、日本語を理解する中国人も多いです。例えば多くの中国人が日本映画を観るために映画館に足を運んでおり、字幕なしで楽しむ姿も見られます。現在、中国ではメッセンジャーアプリの『WeChat』が影響力を持っており、日本作品などの口コミもそれによって広がることが多いように感じられます。

■最新の作品をできるだけ早く見せる体制づくりが課題

中国では今、経済的に余裕のある若い世代が増えていることなどから、映画の観客動員数が伸び、インターネット上でも有料動画会員数が増えている状況が各所で報告されている。中国人のコンテンツリテラシーは高まっていると言えそうだが、これに対して「海賊版の問題は根強く残っている面もある」と慎重な意見も続き、対策案についても語ってもらった。

田中氏:中国人は常にリアルタイムで動いているところがあり、最新の作品をできるだけ早く見たいというニーズが強いように感じられます。コンテンツをスピード感もって提供することが正当なコンテンツを正しい方法で視聴してもらうことに繋がると考えています。

三原氏:今回、中国のメディア企業から「3カ月ぐらい待ってくれと、日本の会社から言われるが、権利処理はできるだけ早い方がいい」というご要望もお聞きました。以前は、日本の放送事業者は配信に対して権利処理の課題を抱えていましたが、一部の放送事業者はそれを克服しつつあり、日本で放送した日にほぼ同時に海外でも配信先に流すことで、海賊版が減っていくという好循環が生まれている動きもあります。このような動きを進めていくことも課題と感じました。」

今回、中国現地で「中国人からもらったメールを一晩置いてはいけない、すぐに返すと喜ばれる」という話も聞いた。こうした商慣習に対応していくことも求められそうだ。

最後に放送コンテンツの海外展開支援について、今後の方向性を聞いた。

三原氏:キー局や準キー局はすでに中国市場への展開を進めていますが、新規にローカル局や制作会社がどのように参入できるのか、その見極めを検討することも今回の視察の目的にありました。今年3月に香港で開催された『香港フィルマート』でローカル局の出展支援を初めて行ったように、きめ細かく支援をしていきたいと思っています。総務省をはじめ政府全体で、海外で活躍できる人材の育成をひとつの課題にしています。

今回のインタビューでは新たな支援体制が検討されていることがわかった。日頃、各国のコンテンツ産業政策を取材するなかで思うことは、開拓時期は国の支援に頼らざるを得ない面があるということ。しかし、それは有効的な手段であるべきである。検討の方向性を見誤らないことに期待したい。MIPCHINA現地インタビュー後編は主催社と参加者から聞いた中国市場の攻め方について伝えたい。