電通「AI MIRAI」が取り組むテレビ、マーケティング、コンテンツ領域へのAI活用の可能性~Connected Media Tokyo 2018

編集部

モバイル、ソーシャル、クラウド、ビックデータで変わるデジタルメディアビジネスを支える総合イベント「Connected Media Tokyo 2018」が、千葉・幕張メッセにて2018年6月13日~15日までの3日間にわたって開催。その中のConnected Mediaで行われた専門セミナー「テレビ/マーケティング/コンテンツ領域へのAI活用の可能性」をレポートする。

■「AIのビジネス活用」のいま

本セミナーでは、株式会社電通 事業企画局 AI MIRAI統括 児玉 拓也氏より、同社がAI活用で目指す「クリエーターとAIの共創・体験設計」「広告・マーケティングの進化」におけるAI活用事例を紹介すると共に、テレビをはじめとするコンテンツ・メディアの「ちょっと先の未来」についての発表がなされた。

はじめに児玉氏より、AI関連技術が急速に、かつ広範に発達していることから、「技術そのものだけではなく、“ビジネスのどの領域でどのようにAIが活用できるか”という実践的な見極めが重要になってきた」という現状が語られた。AIとは、さまざまな応用の基盤となる認識・判断のアルゴリズムで、lotやチャットボット、スマートスピーカー、RPA、自動運転、ロボット等、最近では身近なところでAI技術の活用が目立つようになっている。

2018年6月5日~8日、児玉氏は鹿児島県で行われた人工知能学会全国大会に参加し、同社セッション「AIとクリエーティビティ」をテーマに、想定人数を超える集客について登壇した。そこで、「AIは学術の域をこえ、ビジネス上で展開するアイデアが研究されている」ことを改めて感じ、技術そのものに高度な専門性を持たずとも、組み合わせ次第で付加価値を創出できる「API・オープンソース時代が到来した」と述べた。

最近では、AIアナウンサーや過去の芸術家・クリエーターをAIで模倣するプロジェクト、といったAIを活用した各種取組みが行われているが、これらAIを大きく分類すると「人間の代わりに何かをしてくれるAI」と「人間のゴーストとして、既にいた誰かのクリエーティビティをなぞるAI」の2つに分けられる。

これを受け児玉氏は、「AIにすべてをやらせるなら」という条件が付くと、結局のところ、「AIは人間以下のことしかできないのでは」と指摘。根本的に、人間の代わりにAIがやる、人間のやることとAIのやること、どちらが自然か、どちらがやることに意味があるかを競うのではなく、「人間とAIがいかに協調して、潜在能力や稼働力をどれだけ広げられるかを考えた方が良いのではないか」と提言。「AIが、人間をしのぐクリエーターになるわけではなく、人間のクリエーターをAIで強化する」ことが、AIのビジネス活用における発想の源だと主張した。

■AI技術を活用したコンテンツ領域

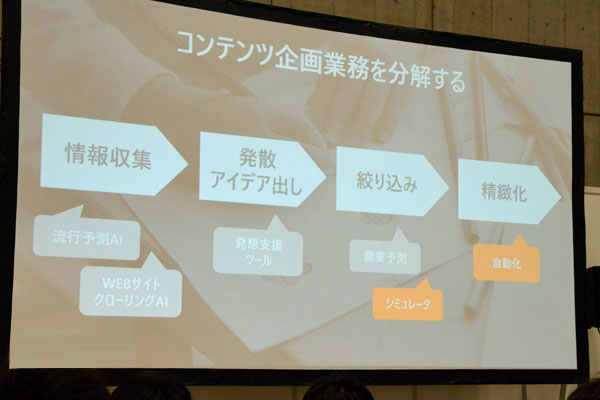

コンテンツ企画業務というクリエーティブな仕事をAIに代替するとなると、とても複雑な気がするが、例えばコンテンツ企画業務を、下記のように4つに分解していくと、「AIの果たせる部分は大きい」と児玉氏は語る。

1、情報収集

2、発散アイデア出し

3、絞り込み

4、精密化

実際、どのようにAIを活用しているのか。同社の事例も含めて紹介がなされた。

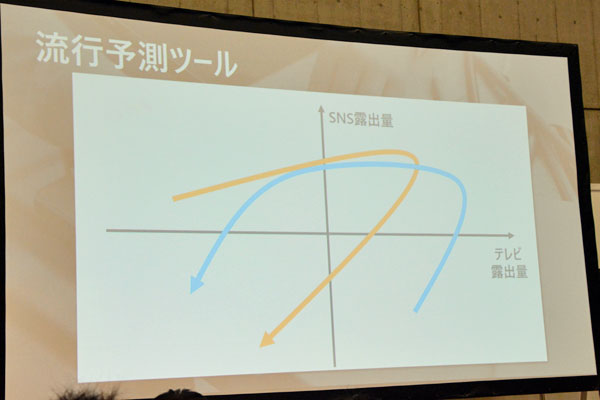

例えば、情報収集では、流行予測ツールやWEBサイトクローリングAIが利用できる。実際、既に流行予測ツールは使用しており、横軸にテレビの露出量、縦軸にSNSの露出量を取り、この上に“ある言葉”を時系列にマッピングしていくと、“Twitterで取り上げられているけれど、テレビでの取り上げは少ない”など、言葉の流行の流れを大量に学習していくことで、ある言葉が出た時に、これから流行るのか流行らないのか、これからこんな言葉が流行るといったことを推定してくれることから、コンテンツ作りに応用されている。

情報収集で活用中の流行予測ツール

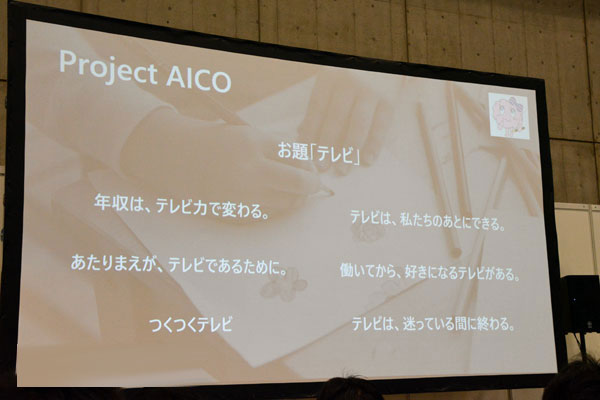

情報収集で活用中の流行予測ツールまた、発散アイデア出しフェーズとして、「5秒で100案」のキャッチフレーズを提案してくれるコピーライターAI「Project AICO」を紹介。残念ながら、発案したキャッチコピーの良し悪しまでは判別してくれないが、大量に発案されれば、「そこから人間がブラッシュアップすることで、より面白いものができるのではないか」とコメント。直近で取得した「テレビ」という単語から取得したキャッチフレーズの一部が会場で発表された。

「Project AICO」が生成した「テレビ」をキーワードにしたキャッチフレーズ例

「Project AICO」が生成した「テレビ」をキーワードにしたキャッチフレーズ例他にも、現在開発中のTVCM企画立案と効果予測シミュレーションAIがあり、いずれも「クリエーターの代替ではなく、クリエーターを強化するための“発想支援ツール”である」と児玉氏は述べた。

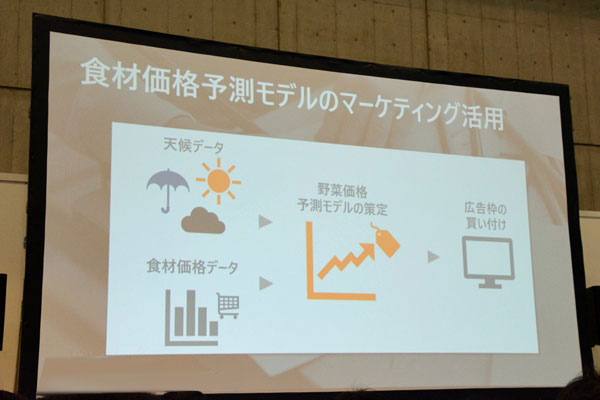

最後に、発散したアイデアを絞り込むという、最もクリエーティビティが発揮される作業では、需要予測のAIが活用できるのではないかということで、現在とある食品メーカーと、食品価格予測のトライアルを実施中だ。

天気データと食材価格データを賭け合わせた食材価格予測モデルのイメージ画

天気データと食材価格データを賭け合わせた食材価格予測モデルのイメージ画この取組みにより「今まで見えなかった指標を予測して客観的なデータを活用することで、精密な意思決定をサポートしたい」と意見した。

以上がコンテンツ企画業務を分類することで見えたAI活用法の紹介となるが、「実際はコンテンツ立案後に、デザインや番宣といった最終段階に入る」とのことで、続けて児玉氏から最終段階で活用されるAIについて解説がなされた。

例えば、バナー広告の自動化(バナー自動生成システム)を活用し、5秒で1枚、合計1,000枚のバナーを自動生成する。そして、そこからクリック率等をAIの予測に基づき10枚に絞り込むといった作業ができる。児玉氏は、「何かを自動で生成し、マッチングしていくというAIが、RPA全体の得意領域である」と補足し、「これもデザイナーの代替ではなく、デザイナーをコア業務に集中させるための“支援ツール”である」とあくまでもAIはサポート的役割を担うと強調した。加えて、「コンテンツ企画は、人間が行わなければ成り立たない業務に感じるが、できるだけ課題を細かくして、ここだったらできるといった部分をAIに手伝ってもらい、ステップを踏みながら一緒に開発していくといったトライを続けたい」と今後の抱負が語られた。

■マスメディア領域の事例

続くマスメディア領域の事例では、以前Screensでも紹介した、ディープラーニングを用いたテレビ視聴率予測システム「SHAREST(β版)」の紹介がなされた。

担当者の報告によると、「より精度は高まり、すでに熟練社員をも超える予測が可能である」、「現在5,000以上のパラメーターをインプットしており、どんどん精度を高めていきたい」と考えていることが児玉氏より伝えられた。事実、SHAREST(β版)を用いた大手クライアント案件も増加傾向にあり、適切なタイミングで適切な広告を投下する意思決定ツールとして、あるいは番組内容のコンサルテーションなどでも活用されているほか、「今後はオンライン広告との連動も視野に入れている」と意見した。

また、スマートスピーカーを活用した「声優タイマー」サービスの提供を文化放送と共同で開始したことも発表され、クラウドベースの音声サービス「Amazon Alexa」に対応し、「180秒間」を人気声優の声で楽しく過ごしてもらう音声コンテンツサービスを展開。対話という新しいメディア・プラットフォームをどう乗りこなして、マスメディアのコンテンツ力につなげるのかを挑戦している。

■AIによる最先端クリエーティブの開発チームを社内に設置

同社は2017年3月に、最先端のAIに関するノウハウと、社内外のネットワークを結集した、AIに特化した全社横断プロジェクトチーム「AI MIRAI」を発足。児玉氏も在籍するAI MIRAIには、現在50名以上のメンバーがおり、35本のプロジェクトを進行させている(2018年6月現在)。今後も情報交換をしながらそれぞれの視点のもとAIの活用を模索・開発し、AI開発の「実践知」を蓄積すると同時に、クライアントの事業成長に直結する実践的なAIソリューションの提案体制を整えながら、社外とのネットワーク構築・協業・事業提携にも積極的に取り組み、ソリューションの幅を広げていく予定だ。

また、2018年3月には「AI MIRAI」の活動の一環として、AIを活用して最先端のクリエーティブ開発を行う専門チーム「AIクリエーターズクラブ™」を発足。AIに興味があるメンバーが集まり、「Project AICO」の開発をはじめ、積極的に自分たちの仕事をAIに置き換えるなど、AIができたことにしてできた、新たな顧客体験の創造につながるクリエーティブを制作していく。

AIクリエーターズクラブ™

AIクリエーターズクラブ™最後に児玉氏は、「AIのビジネス活用は実践フェーズに突入しており、コンテンツ・マスメディア領域へも単なる流行の域を超えて変革が起こる」と予言。そして同社では、「広告の域を超えてAI活動を多面的に実践し、多数のパートナーとの協業を進めていきたい」と語りセミナーは終了した。

既に実証段階に入っているAIのビジネス活用により、テレビ、マーケティング、コンテンツ領域はもちろん、「ちょっと先の未来」も大きく変わっていくのではないかと感じさせる本セミナーは、立ち見が出るほどの人気であった。今後、同社のAI活用が生活の様々な場所で見受けられるようになることを期待したい。