メディア接触10年トレンドから見る、現代のメディアバリューとは?

博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 上席研究員 加藤 薫

生活者とメディアの付き合い方は、ライフステージによってかなりバラつきがある。広告やマーケティング上の判断において、自分自身の実感だけでわかったようなつもりで判断していると、全体の傾向を見誤ることが多い領域が、この「生活者のメディア接触」の実態だ。メディア環境の変化にともなう、メディア環境時間やメディアイメージの変化について見ていこう。

■生活者のメディア接触時間

「あなたは一日あたり、どのくらいの時間、テレビや新聞、PCやスマートフォンといったメディアやデバイスに接触していますか?」

こう聞かれて、あなたはどう答えるだろうか。たとえば、テレビは朝の出勤前と帰宅後の深夜であわせて1時間程度という忙しいビジネスマンもいるだろうし、スマートフォンの時間は一日たっぷり3時間以上という学生もいるだろう。

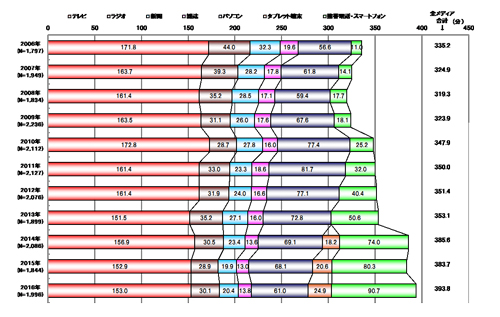

そこでまずは、2006年から2016年の10年間のデータから、生活者のメディア接触についての大きなトレンドを読み解いていこう。図1のグラフは、東京地区における15~69歳までの、全体のメディア総接触時間の時系列推移(1日あたり・週平均)のデータである。

(図1) 博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所「メディア定点調査2016」

1日あたりのメディア接触時間は、2006年は335.2分から、2016年は393.8分となり、過去最長となった。時間の内訳を見てみると、圧倒的なシェアをもつのが「テレビ」、次いで「携帯電話・スマートフォン」といった順位になっている。

■メディア環境における、2つの大きな潮目の変化

このデータを読み解くにあたり、生活者がおかれているこの10年のメディア環境には、2つの大きな潮目の変化があったと考えられる。まず進んだのは「デジタルシフト」だ。「パソコン」と「携帯電話」の時間シェアを合わせて約3割になったのが2010年。ここが第一の潮目で、2011年をピークにPCからのメディア接触時間は減っている。

そして「デジタルシフト」というより「モバイルシフト」が進んできたのが、2011年以降である。2015年から2016年には、第二の潮目が訪れている。モバイルからのメディア接触は、単独で時間シェア3割に達する一方で、スマートフォンの普及率についてはここ1年で7割前後と横ばいだ。私たちの置かれているメディア環境は、今まさに「モバイルシフト」の次の変化が起こる、潮目のまっただ中にあると言える。

■生活者の持つ、メディアに対するイメージ

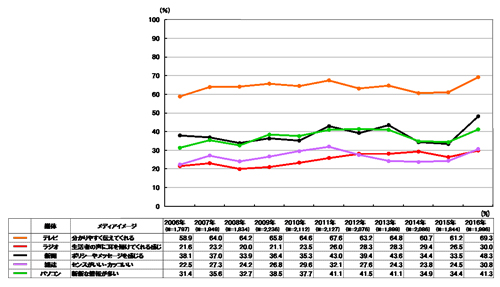

こうしたなか、興味深いデータとしては同じく「メディア定点調査2016」によると、メディアに対する生活者のイメージ項目に大きな動きが出ている。メディアイメージにおいて、この10年間で特に上がった項目について、図2にまとめた。

(図2) メディアイメージ 時系列推移

「テレビ」の「分かりやすく伝えてくれる」(2006年:58.9%→2016年:69.3%)を筆頭に、2015年から2016年にかけて、各メディアの特徴的なイメージ項目において、グラフがV字の推移をしており、メディアの特徴が鮮明化している傾向が伺える。モバイルシフトは、圧倒的な情報の「スピード」と「量」を生活者にもたらしたが、この5年間で、それらはもはや当たり前の価値になってしまった。

モバイルシフトが牽引した価値と、各メディアであらためて再評価された価値の両方が今、生活者にとって大切な「メディアバリュー」となりつつあると考えられる。

近年では、放送局制作の幅広いコンテンツを、モバイル向けに手早く配信するサービスが次々とローンチし、多くのユーザーを獲得している。その支持される理由は、生活者が求めるメディアバリューに対し、送り手側も正面から応えているサービスであるからと言えるだろう。