Light Viewerにもリーチする6秒CM~米国テレビマーケットアップデート2018~【後編】

編集部

TVISION INSIGHTS株式会社が10月16日、六本木ヒルズ森タワー8F Fringe81株式会社オフィス内にて、放送局・広告会社向けプライベートセミナー「米国テレビマーケットアップデート」を開催。同セミナーは、2部構成で展開され、第1セクションでは同社 US法人代表 劉延豊氏より「米国テレビマーケットアップデート」と題し、直近の米国のテレビマーケットに関する調査分析報告がなされた。そして、質疑応答を挟み、第2セクションでは日本法人代表 郡谷康士氏が「広告主の視聴質活用動向」を報告した。

【前編】では、同社の事業概要および、1年前に行われたプライベートセミナーのアップデートと、米国テレビマーケットにおける変化、変革について触れたが、【後編】では、同社がARFと共同研究中の6秒CMの効果、および広告主の視聴質活用の動向についてお送りする。

■米国で検証中の6秒CMの効果

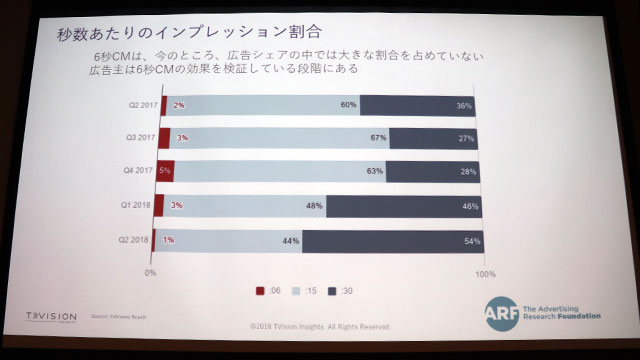

第1セクション終盤、同社がARFと共同研究を行っている、6秒CMの効果検証について報告がなされた。劉氏は、6秒CMは今のところ広告シェアの中では大きな割合を占めているわけではなく、「広告主はまだ、6秒CMの効果を検証中である」と伝えた。

秒数あたりのインプレッション割合

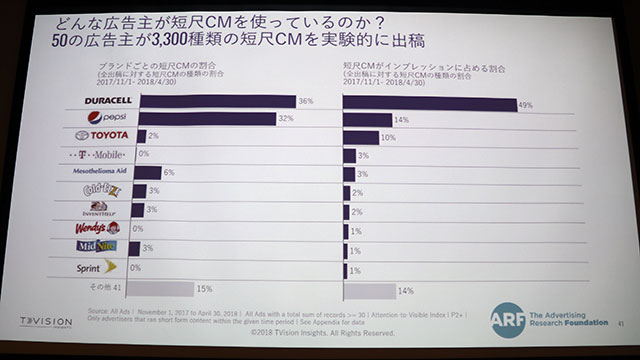

秒数あたりのインプレッション割合米国で2018年に多く6秒CMを活用した広告主はDURACELLとPEPSIの2社で、50の広告主が3,300種類の短尺CMを実験的に出稿した。

全出稿に対する短尺CMの割合(2017/11/1-2018/4/30)

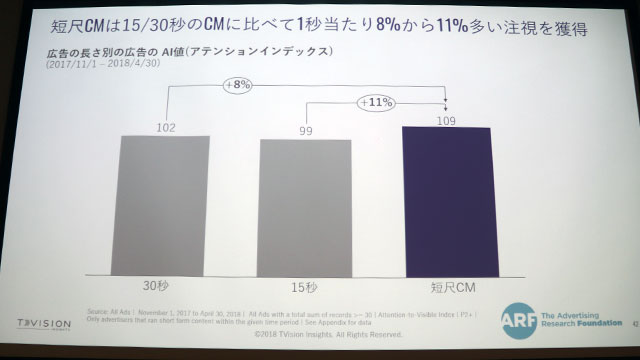

全出稿に対する短尺CMの割合(2017/11/1-2018/4/30)6秒CMは効果があるのかを同社が独自に検証したところ、「短尺CMのほうが、15秒と30秒CMに比べてAI値(Attention Index=テレビに対する「注視度」)が高い。短尺な分、アテンションをキープさせる力が強いのではないか」と仮説を立てた。

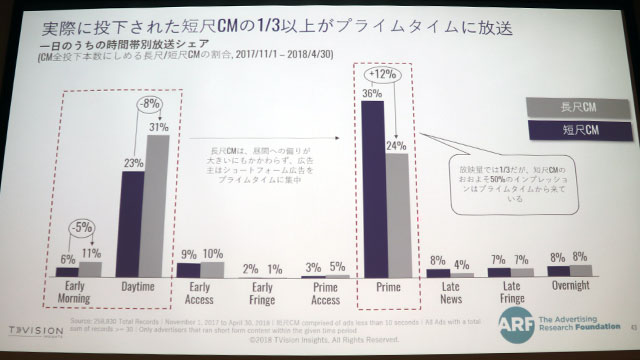

出稿した時間帯については、「短尺CMの1/3以上がプライムタイムに放送された。広告主は短尺CMをプライムタイムに集中させている」と伝えた。

CM全投下本数にしめる長尺/短尺CMの割合(2017/11/1-2018/4/30)

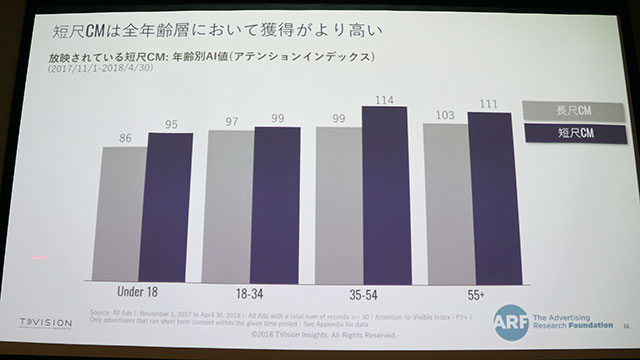

CM全投下本数にしめる長尺/短尺CMの割合(2017/11/1-2018/4/30)劉氏は、「今回、ARFから、若年層がYouTubeの6秒CM慣れていることを考えると、若い人にしか効果が得られないのではないかという懸念があった。しかし、実際は全年齢層において関心が高く、特に50代以降のAI値が高かった」と検証結果を伝えた。

放送されている短尺CM:年齢別AI値(2017/11/1-2018/4/30)

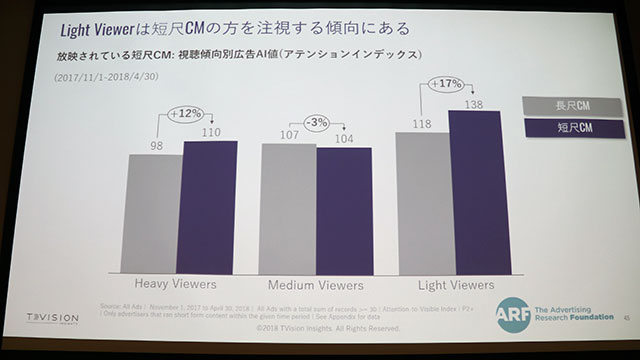

放送されている短尺CM:年齢別AI値(2017/11/1-2018/4/30)また、視聴傾向別広告AI値のデータによると、Light Viewer(米国全人口をテレビの視聴時間を3つに分けて、その一番下のカテゴリーになるテレビの視聴時間が短い人)の方が短尺CMを注視する傾向にあることがわかった。劉氏は、「Light Viewerは長尺時よりも17%も高い割合で短尺CMを視聴した。つまり、6秒CMならLight Viewerにもリーチができて、アテンションも取れることが言える」とコメントした。

放映されている短尺CMの視聴傾向別広告AI値

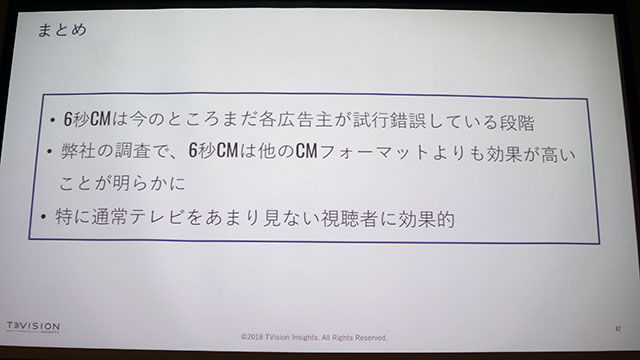

放映されている短尺CMの視聴傾向別広告AI値劉氏は6秒CMの効果について、「まだメインストリームにはなっていないが、6秒CMは他のCMフォーマットよりも効果が高く、通常テレビをあまり見ない視聴者にも効果的である」という結論を、以下3点にまとめた。

■第1セクション 米国テレビマーケットアップデート報告の質疑応答

第1セクション終了後、質疑応答の時間が設けられた。その模様を、以下Q&A形式でお送りする。

US法人 TVision Insights Inc.代表 劉延豊氏

US法人 TVision Insights Inc.代表 劉延豊氏Q1:6秒CMの場合、価格は15秒CMや30秒CMと比べてどのくらい違うのか。

A1:現状、15秒とほぼ同じ価格で取引されている。ただ、15秒CMも当初は30秒と同価格だったことを考えると、半額とまではいかないが、今後値下がりすることは確実。

Q2:CMの放映時間が減る分、CMの本数は増加するのか。

A2:おそらく本数をこれ以上増やすことにはならないのではないか。6秒CMだけでキャンペーンは成り立たないので、組み合わせ方で調整すると思う。

Q3:6秒CMについて、例えばYouTubeのバンパー広告で使用したものを、6秒CMでも使用しているのか。それとも、6秒CM用に広告主はクリエイティブを分けているのか?

A3:実験的に1~2キャンペーン程度はYouTubeと同じクリエイティブでもいいかもしれない。DURACELLでは6秒CM向けに別途、制作しているが、相当の費用がかかる。現状、他の広告主はほぼ使いまわしでやっている。

Q4:CMのフレームとして16:9サイズではない画角が日本でも出始めている気がするが、画角の動画広告におけるトレンドはあるか?

A4:広告フォーマットは色々と新しいものが出てきているが、最近流行っているのがピクチャー・イン・ピクチャー。米国ではスポーツ番組の視聴率が高いため、スポーツ番組でいかに広告の単価を上げるかを行っている。各社サイズは異なるが、放送中に画面をシュリンクさせて、ピクチャー・イン・ピクチャーという形でCMを放送し単価を上げる取組みを行っている。もう一つ、最近増えているのが、プロダクト・インテグレーション(番組内外のコンテンツに商品が登場する)。私が聞くところでは、テレビドラマ1話で2~3億円のプロダクト・インテグレーションで賄っている。そういった意味で、6秒CMだけではなく、いかに広告出稿の在庫を減らさずCPMを上げるのかといった、アドフォーマットの方で試行錯誤している段階。

Q5:デジタルの方が伸びが鈍化しているという話があったが、米国の広告主から見た、デジタルの弱点、例えば思ったほどリーチが伸びていないという点や今後の展望などで、よりテレビに回帰する動きがあれば知りたい。

A5:テレビを使わないとリーチが取れないので、リーチの部分ではテレビを使わないといけない。デジタルだと、例えばリターゲティングのように、自分たちがわかっているユーザーに対してでしかリーチできない。そのため、デジタルのみのキャンペーンではユーザー数が増えないため、かなり苦戦している。あとは、SNS系の単価がどんどん上がってきている。だんだんCPAの計算が割に合わなくなり、いざテレビでキャンペーンを打ってみると、「意外とCPAも安いじゃないか」となる。そういった意味でテレビへの回帰がある。また、話題は反れるが、アドフラウドはかなり大きな問題になった。ナショナルクライアントはそういった意味でもテレビの出稿に積極的になっているのではないかと私は見ている。

Q6:データドリブンリニアの話で、より精緻なターゲティングを行なっていることは興味深かった。日本のテレビ広告でもターゲット含有率で類似したことを行うことがあるが、今回紹介された米国の事例と具体的に何が違うのかオペレーションベースで教えてもらいたい。

A6:一番違うのは、含有のセグメントをカスタマイズできるところ。例えば、Turnerでのイグナイトでの事例として、TOYOTAさんがオートインテンダーというセグメントを作っている。彼らの定義で言うと、日系の車を既に保有していて、リースがきれる1年前の人たちを、彼らのファーストパーティーデータとサードパーティーデータなどから抽出。かつ、弊社のアテンションの高いデータと掛け合わせたセグメントを作っている。年齢性別を超えたところで、高度なデータでセグメントができるところが米国の特徴かなと思う。

■第2セクション:広告主の視聴質活用動向

第2セクションでは、同社 日本法人代表 郡谷康士氏による「広告主の視聴質活用動向」が報告された。

TVISION INSIGHTS株式会社 日本法人代表 郡谷康士氏

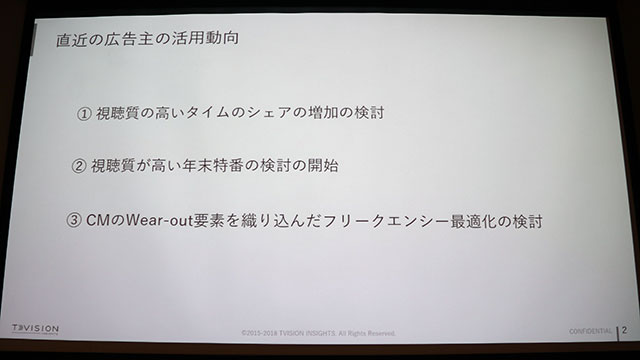

TVISION INSIGHTS株式会社 日本法人代表 郡谷康士氏冒頭、直近の広告主の活用動向として、下図3つのトピックが紹介された。

郡谷氏は、「主には三つ。まず、広告主がテレビタイム広告に高い価値を持つようになったこと。それに合わせて年末特番での視聴質活用が活発になっていること。また、フリークエンシーの最適化にも関心が集まっている」と伝えた。

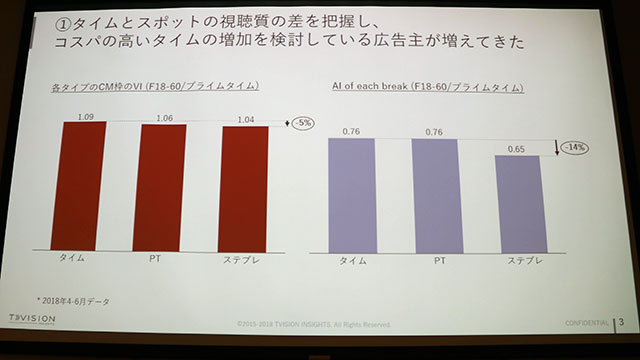

まず、テレビタイムとテレビスポットの視聴質の差を、VI値(Viewablity Index=テレビの前の「滞在度」)とAI値で計測したデータを提示し、同じような番組でCMを流すにしてもタイム・スポットの違いがあることが報告された。

タイムとスポットの視聴質差のグラフ(2018年4-6月)

タイムとスポットの視聴質差のグラフ(2018年4-6月)郡谷氏は、「高パフォーマンスが証明できた分、タイムの出稿増加を検討している広告主が増えており、この秋の改編では新しい広告主が登場してきている」とコメント。

また、視聴質データを活用した年末年始特番を検討する広告主が増加していることを挙げた。

1位 映画「君の名は。」(EX) VI値×AI値 2.03

2位 恒例!元日はTOKIO×嵐ウルトラマンDASH(NTV) VI値×AI値 1.98

3位 新春ドラマスペシャル「都庁爆破!」(TBS) VI値×AI値 1.94

※昨年末の年末年始の番組の視聴質(個人全体/12月30日−1月3日)

同社には、今まさに年末年始の問合せが入っている状況で、視聴質データをうまく活用する動きが日本でも広まっていることがわかる。

また、ここ数年の広告主の傾向として、フリークエンシーの最適化を検討する広告主が増えたという。「フリークエンシーを減らすから全体を減らしていくのではなく、フリークエンシーを減らして、どういう風に多くの人にリーチを増やしていくのか。どうやってリターゲティングを増やすか。スポットに関しては、タイムと重なりの少ない視聴者で行ってみようなど、視聴者をたくさん引きつける枠や、番組とは何か、どういう組み合わせが最適なのか、といった検証を行っている。そうしたデータが蓄積され、デジタルとあわせて考えていけると面白い。米国だけでなく、日本でも関心が強くなってきている手応えがある」と伝え郡谷氏の発表は終わった。

米国テレビマーケットでは高い評価を受け各社で取り入れられている同社の視聴質データが、日本でも活発に利活用されていることが、今回のセミナーから感じられた。次回、開催されるアップデートセミナーでは、日米共にどんな変化があるのか、ぜひ注目したい。