テレビデータの全貌とさらなる広告効果可視化の取組み【テレビ広告ビジネスフォーラム2019】レポートvol.2

編集部

JAAA(日本広告業協会 Japan Advertising Agencies Associationの略称) は、2月7日に東京国際フォーラムにて、「テレビ広告ビジネスフォーラム2019」を開催。今回は「ポスト2020 テレビビジネスはこうなる!? ~テレビ広告ビジネス環境変化と未来を探る~」をテーマに掲げ、全6部構成で行われた。

テレビを取り巻く環境把握から考察する“これから”のテレビビジネス【テレビ広告ビジネスフォーラム2019】レポートvol.1

その中でも今回は、河村徹生氏(博報堂DYメディアパートナーズ)が登壇した、「テレビデータの全貌」と題した基礎講演②の模様をレポートしたい。

博報堂DYメディアパートナーズ 河村徹生氏

博報堂DYメディアパートナーズ 河村徹生氏■テレビデータの全貌

開始にあたり河村氏は、本講演を「新しく出てきたテレビデータを体系立てて整理していく内容である」と解説し、以下、2つのアジェンダを提示しスタートした。

○テレビ視聴データの種類と特徴

○広告主ニーズへの対応

○テレビ視聴データの種類と特徴

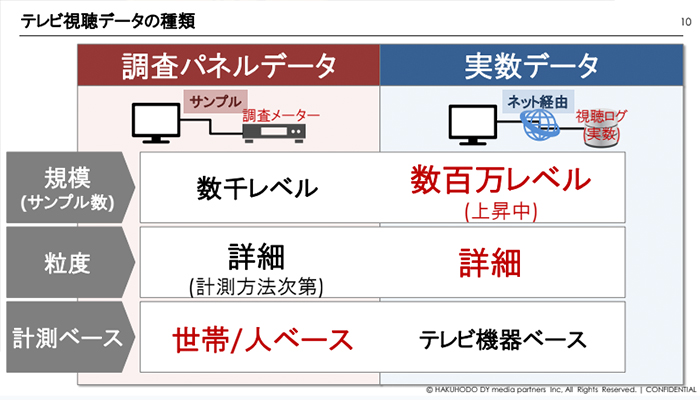

昨今あらゆるテレビ視聴データが存在し、調査や取得方法、分析の仕方も多様化している。そもそもテレビデータには、調査パネルデータ(サンプリングによって集めた人による調査データ※謝礼あり)と実数データ(インターネット経由でほぼ自動的に収集されるリアルデータ※利用許諾必須)があり、実数データには、インターネットに結線されたスマートテレビから収集される視聴ログデータも含まれる。

河村氏は、「インターネット結線率は着実に上昇している」と補足。続いて、それぞれのテレビ視聴データの規模、粒度、計測ベースを下図のように比較し、「実数データの規模は、将来的には数千万レベルになることが予測されるが、テレビの前に誰がいるのかは厳密にわからない」といった課題点を指摘した。

テレビ調査データの比較

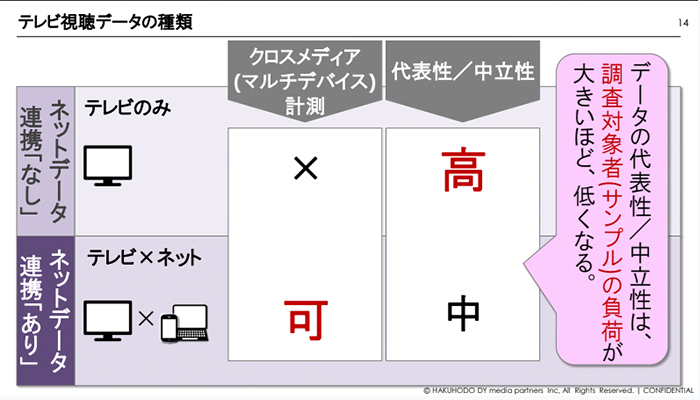

テレビ調査データの比較それからさらに、インターネットデータとの連携が「ない」データと、連携が「ある」データがあり、インターネットデータとの連携が「ある」ことにより、①テレビ視聴者のネット行動 ②ネット行動者のテレビ視聴 ③テレビ視聴を元にしたネット配信の3つのいずれかが可能になると解説。「データの代表性/中立性は調査対象者(サンプル)の負荷が大きいほど、低くなる」と提言し、さらに細分化した、下図視聴データのプロットを掲示した。

視聴データの種類

視聴データの種類また、よくある質問として、以下2点が紹介された。

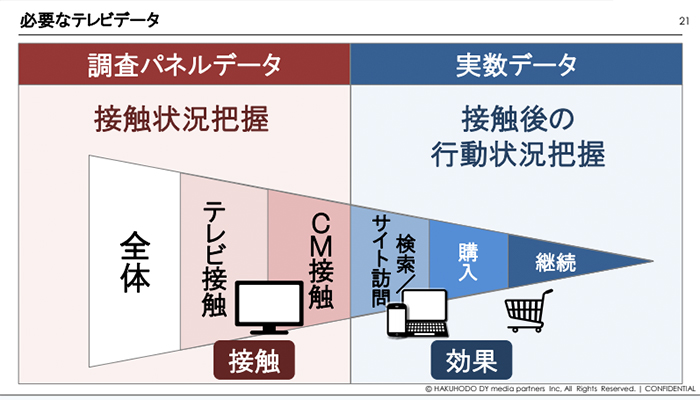

【質問1】実数データがあれば、調査パネルデータは必要ない?

この問いに河村氏は、接触状況の把握には調査パネルデータが有効だが、接触後の行動状況の把握には実数データが不可欠とし、「用途に応じてパネルデータ・実数データを使い分けることが重要である」と回答した。

調査パネルデータと実数データの取得目的の違い

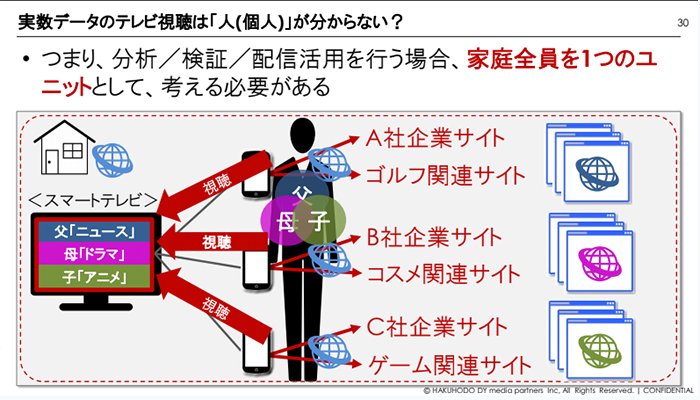

調査パネルデータと実数データの取得目的の違い【質問2】実数データのテレビ視聴は「人(個人)」が分からないって、どういうこと?

この問いでは、父(M2)、母(F2)、子(TEEN)のとある家族を例に解説。例えば、チャンネルONの時、父・母・子の「誰」が見ているのか分からない。そうした中、A社のCMが流れ、視聴者がA社のサイトを訪問したというデータが明らかになったとしても、実際にはCMを見た本人がサイト訪問をしたのか定かではなく、話を聞いた家族がサイト訪問をした可能性も出てくる。

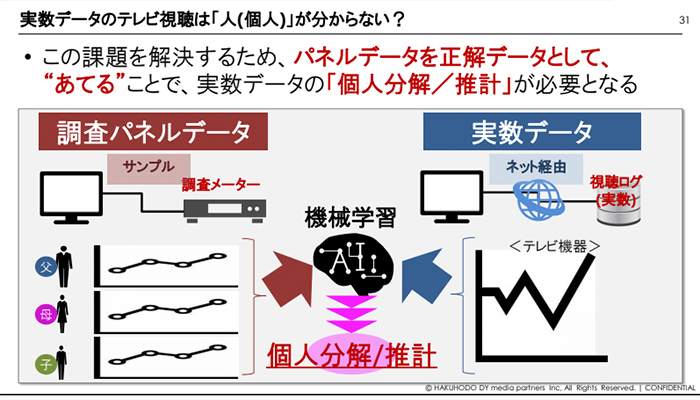

河村氏は「分析/検証/配信活用を行う場合、家族全員を1つのユニットとして考える必要がある」ことを前提に、「パネルデータを正解データとして“あてる”ことで、機械学習であるAIを用いた実数データの“個人分解/推計”が必要となる」と解説した。

○広告主ニーズへの対応

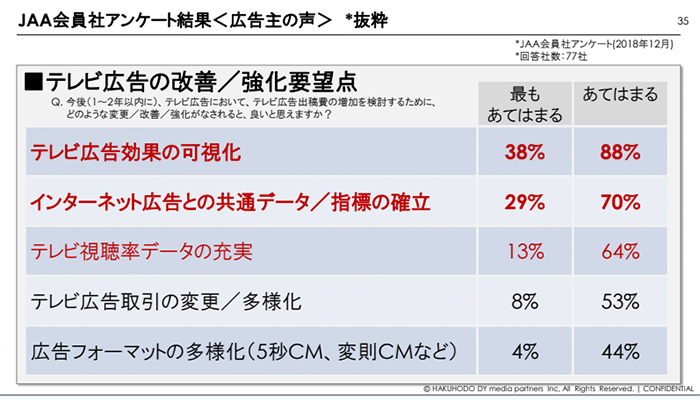

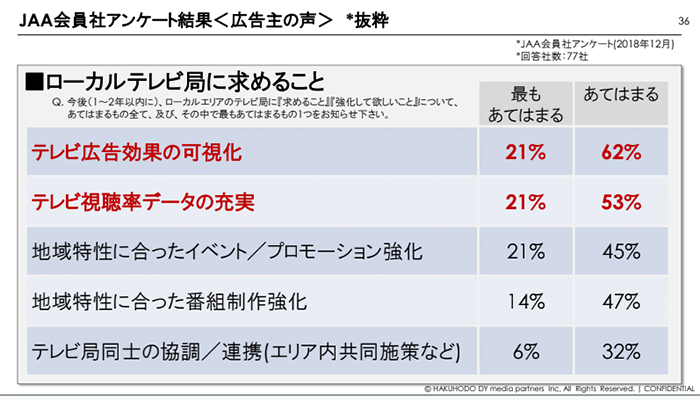

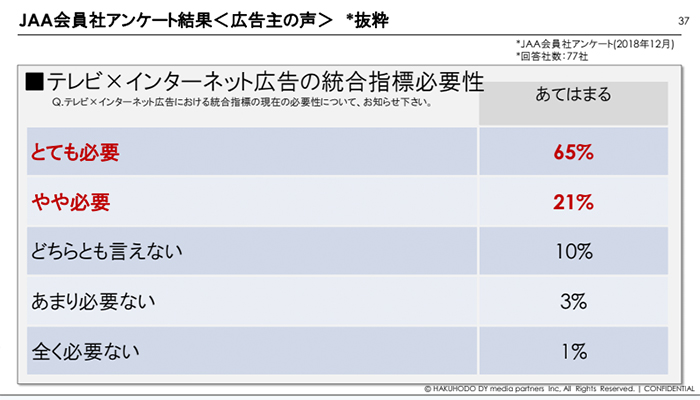

日本広告業協会では「テレビ小委員会」として、広告主へのアンケートを2018年12月10日~27日の期間において実施。日本アドバタイザーズ協会 会員社(291社)のうち、77社(回答率26.5%)が回答した。

アンケートでは、テレビ広告の改善/強化要望や、ローカルテレビ局に求めること、テレビ×インターネット広告の統合指標の必要性が問われた。

テレビ広告の改善/強化要望点

テレビ広告の改善/強化要望点 ローカルテレビ局に求めること

ローカルテレビ局に求めること テレビ×インターネット広告の統合指標必要性

テレビ×インターネット広告の統合指標必要性アンケート結果から、データ周りを中心とした主な広告主ニーズは、大きく分けて2つ、テレビ広告効果の可視化(データ充実)とテレビ×インターネット共通データ/指標にあると河村氏は発言した。

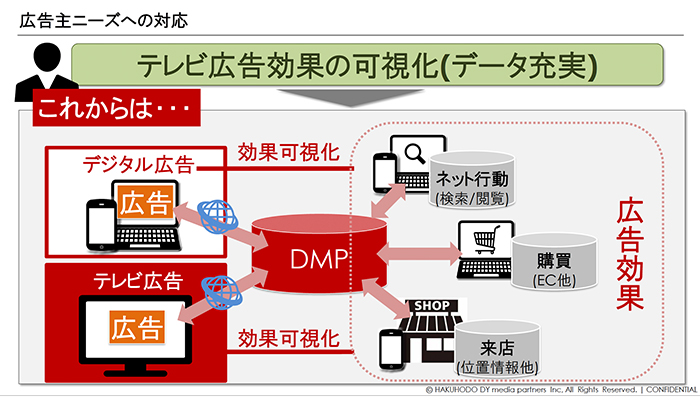

従来は、デジタル広告効果が計測できる一方、テレビの広告効果は可視化されにくかったが、テレビがインターネットに繋がることによって、今後はテレビ広告効果の可視化(アドリビューション分析)が可能になるという。

テレビ広告効果の可視化が可能

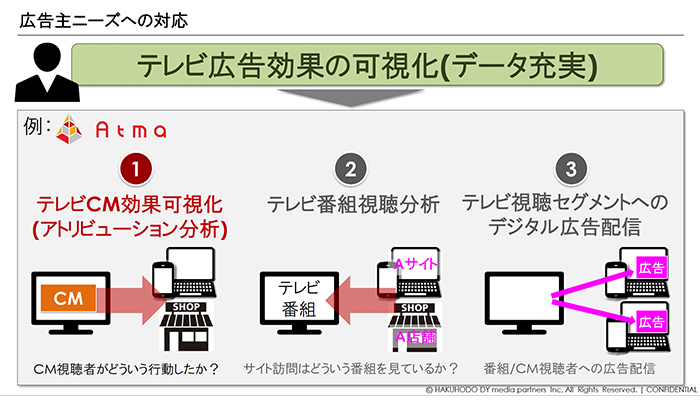

テレビ広告効果の可視化が可能具体的に、河村氏が携わる100万台規模のテレビ実視聴ログデータを活用したテレビCM効果を最大化するソリューション「Atma」を例題に、テレビ広告効果の可視化について下図3ステップで解説した。

「Atma」を例題にした、テレビ広告効果の可視化

「Atma」を例題にした、テレビ広告効果の可視化【ステップ1】テレビCM効果可視化(アドリビューション分析)

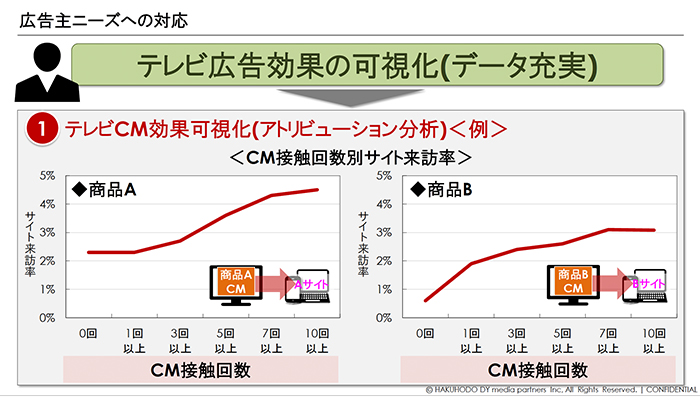

商品Aと商品BのCM接触回数とサイト来訪率を分析

CM接触回数別サイト来訪率

CM接触回数別サイト来訪率【ステップ2】テレビ番組視聴分析

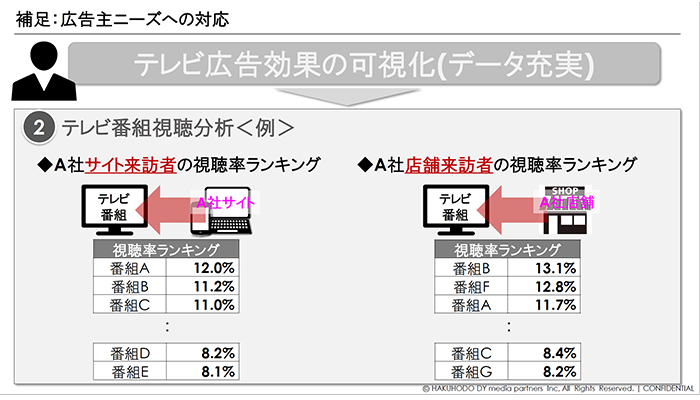

A社サイト来訪者とA社店舗来訪者の視聴率ランキングを分析

A社サイト・店舗来訪者の視聴率ランキング

A社サイト・店舗来訪者の視聴率ランキング【ステップ3】テレビ視聴セグメントへのデジタル広告配信

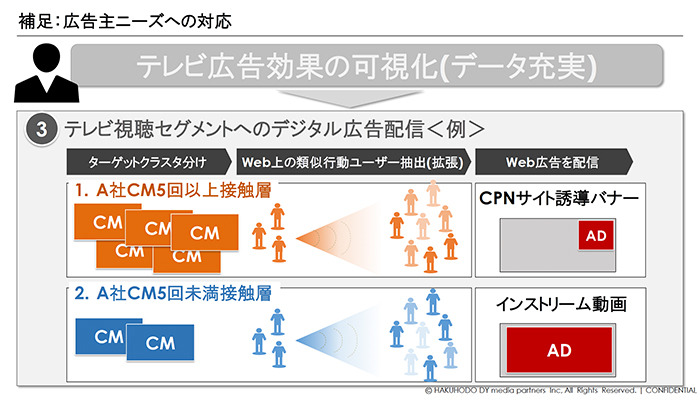

ターゲットクラスタを分け、Web上の類似行動ユーザーを抽出(拡張)し、Web広告を配信

テレビ視聴セグメントへのデジタル広告配信

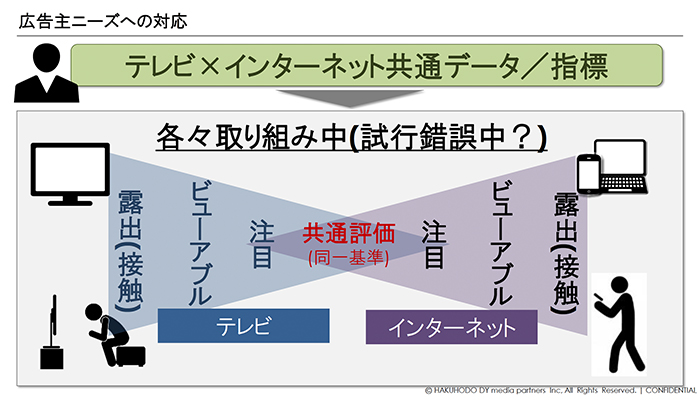

テレビ視聴セグメントへのデジタル広告配信以上3ステップから、テレビ×インターネットの共通データの指標化が実現するのではないかといった説もあるが、「テレビとインターネットが公平に、正確に共通化されなければならないため、現状、試行錯誤中である」と河村氏は発言した。

テレビ×インターネットの共通データの指標化

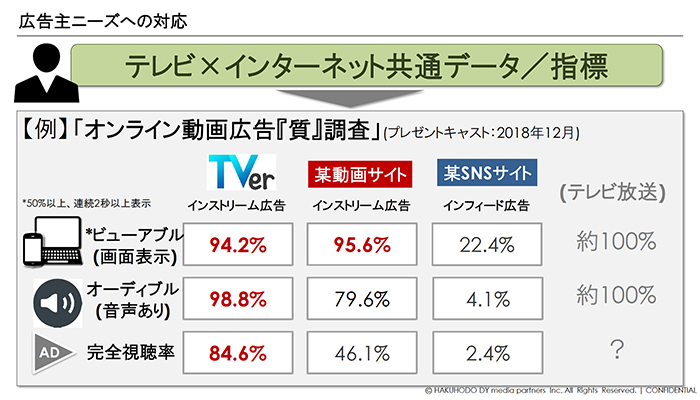

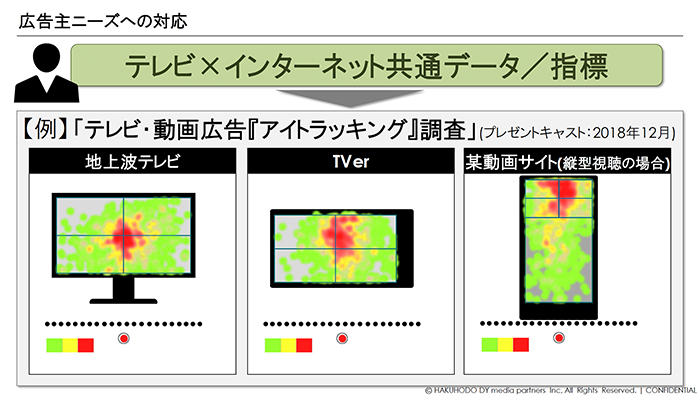

テレビ×インターネットの共通データの指標化2018年1月にJAAAでは流通企業との取組みにおけるTVとデジタルの共通指標として、“TVCM+デジタル(動画)広告=延べ広告表示回数”を発表し、共通化への一歩を踏み出している。そうした背景から、同年12月、株式会社プレゼントキャストが行った「オンライン動画広告『質』調査」では、某動画サイトやSNSサイトよりも、TVer上で配信されるインストリーム広告の質が一番高いという結果が明らかになった。また、同時に発表された、デバイスのどこを見ているのかがわかる「テレビ・動画広告『アイトラッキング』調査」でも、TVerは地上波テレビと遜色ないという結果が発表された。

株式会社プレゼントキャストが行った「オンライン動画広告『質』調査」

株式会社プレゼントキャストが行った「オンライン動画広告『質』調査」 「テレビ・動画広告『アイトラッキング』調査」

「テレビ・動画広告『アイトラッキング』調査」前半同様、よくある質問として以下の質問が紹介された。

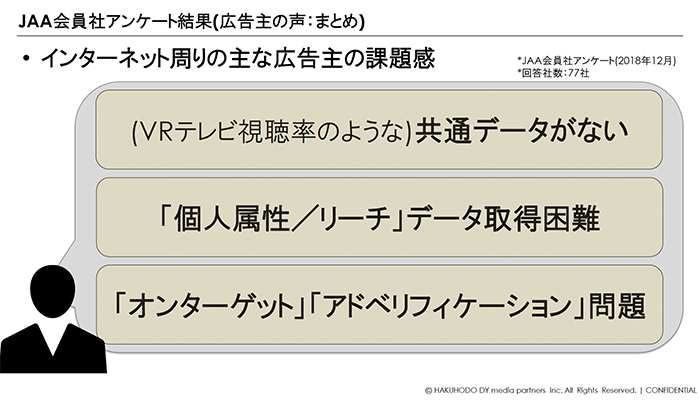

【質問】テレビデータと異なり、インターネットデータは、既に“万能”?(「何でも分かる」「何でもできる」?)

この問いに河村氏は。「テレビとインターネットの横比較が難しい」と回答し、インターネット周りの主な広告主の課題感を3点上げた。

インターネット周りの主な広告主の課題感

インターネット周りの主な広告主の課題感河村氏は、「インターネットデータも万能な状態ではなく、テレビとは異なる課題がある」とし、「テレビとネットの”垣根”が希薄になる中、双方のデータの充実が必要である」と説いた。

そして結びには、「数年前にはなかった動画サービス、デバイスの多様化、インフラの変化および高度化が加速していることを考えると、補足が必要なデバイス・視聴経路も多岐にわたるだろう。一方で、生活者側からすると、放送元も分からず曖昧なまま番組を見ているような状況になっていく」と述べ、「テレビ・ネット(動画)全体を正確に把握するデータの整備と拡充、ならびにさらなる広告効果可視化の取組みが重要になる」と続け、基礎講演②は終了した。

テレビを取り巻く環境把握から考察する“これから”のテレビビジネス【テレビ広告ビジネスフォーラム2019】レポートvol.1