テレビを取り巻く環境把握から考察する“これから”のテレビビジネス【テレビ広告ビジネスフォーラム2019】レポートvol.1

編集部

JAAA(日本広告業協会 Japan Advertising Agencies Associationの略称) は、2月7日に東京国際フォーラムにて、「テレビ広告ビジネスフォーラム2019」を開催。今回は「ポスト2020 テレビビジネスはこうなる!? ~テレビ広告ビジネス環境変化と未来を探る~」をテーマに掲げ、全6部構成で行われた。

その中でも今回は、奥律哉氏((株)電通 電通メディアイノベーションラボ統括責任者)が登壇した、「テレビを取り巻く環境~現在地を確認する~」と題した基礎講演①の模様をレポートしたい。

(株)電通 電通メディアイノベーションラボ統括責任者 奥律哉氏

(株)電通 電通メディアイノベーションラボ統括責任者 奥律哉氏■テレビを取り巻く環境の現状~現在地を確認する~

冒頭、奥氏が作成した「情報通信・メディア業界のロードマップ」の最新版を紹介。昨年末に開始された「新4K8K衛星放送」をはじめ、NHKの「常時同時配信」の予定、通信では5G本格サービス化に向けた最新動向の話題に触れ、「ポスト2020を大きな節目ととらえた5年、10年、ひいては30年、50年先を見据えていかなければならない」と提言する形で本講演はスタート。まずは「テレビを取り巻く環境の現状把握が重要」とのことで、奥氏よりテレビ視聴にまつわる基礎データが紹介された。

1:テレビパワーの基礎データ~テレビ普及率(リーチ)と利用時間~

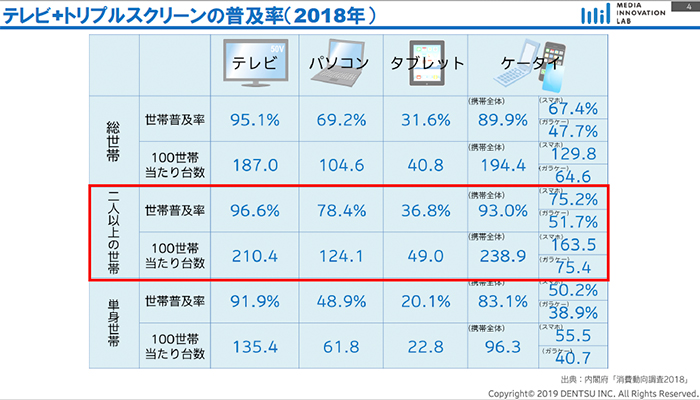

テレビ+トリプルスクリーンの普及率では、二人以上の世帯における100世帯当たりの台数を比較すると、ケータイ(スマホあるいは携帯)の方がテレビよりも多いという、現在のスクリーン環境の現状が報告された。

テレビ+トリプルスクリーンの普及率(2018年)

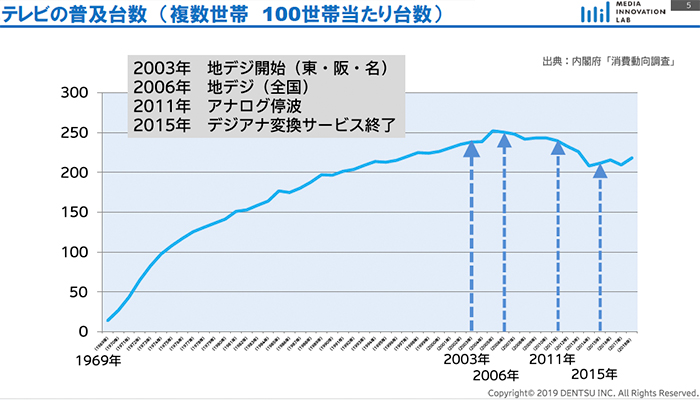

テレビ+トリプルスクリーンの普及率(2018年)テレビの普及台数の移り変わりでは、地デジ化・アナログ停波を完了し、現在は4K対応テレビが普及し始めていることから、次の世代変わりの時期と考えられる。

テレビの普及台数(複数世帯100世帯当たり台数)

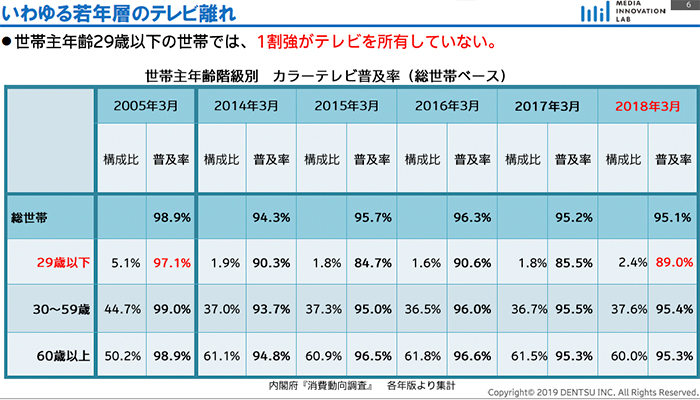

テレビの普及台数(複数世帯100世帯当たり台数)いわゆる若者層のテレビ離れについては、『マルチスクリーン時代の動画視聴者像~電通とビデオリサーチによる最新分析~【Inter BEE 2018 レポート】』でも紹介された通り、世帯主年齢29歳以下の世帯では、1割強がテレビを保有しておらず、若者層のテレビ(デバイス)離れが進行している現状が報告された。

いわゆる若者層のテレビ離れ

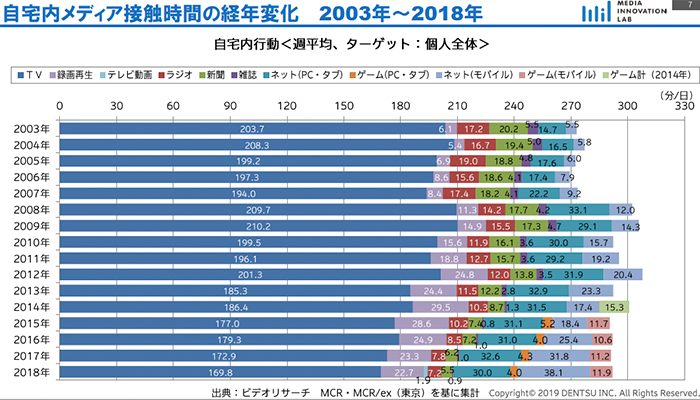

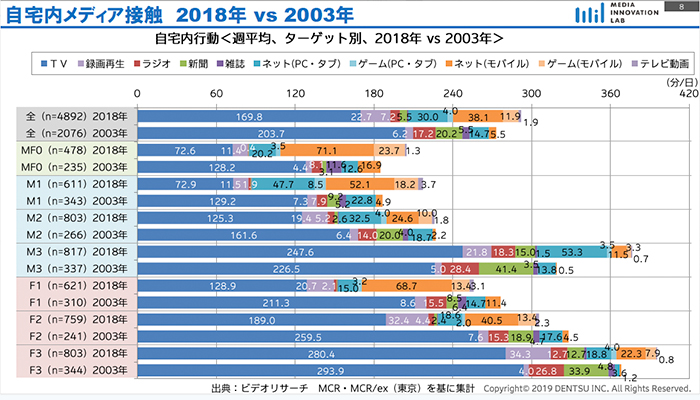

いわゆる若者層のテレビ離れまた、自宅内メディア接触に関するデータでは、2003年~2018年の自宅内メディア接触時間の経年変化、2003年と2018年の自宅内メディア接触を年齢性別に分けたデモグラフィックデータを提示。

自宅内メディア接触時間の経年変化 2003年~2018年

自宅内メディア接触時間の経年変化 2003年~2018年 自宅内メディア接触 2003年vs 2018年

自宅内メディア接触 2003年vs 2018年

奥氏は、「メディア全体を含めると2018年も視聴時間尺は一定の規模を維持しているが、メディア別にはシフトが少しずつ起こっているのが現行トレンドである」とコメント。これをさらに深堀したデモグラフィックデータを見ると、「TeenやM1・F1層は近年テレビ視聴時間量が減少しているが、一方M3・F3層のそれは安定している」と伝えた。

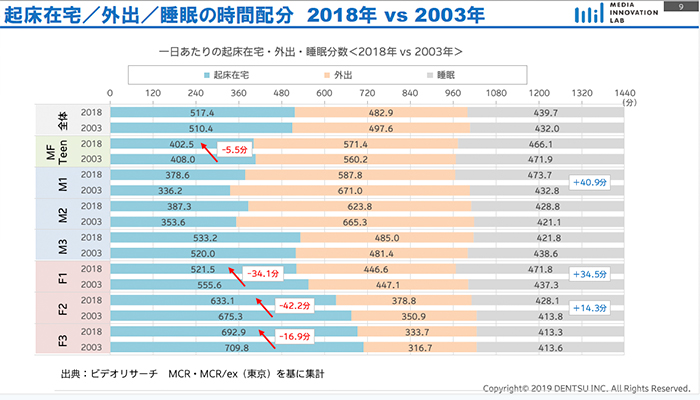

また、生活時間帯を”起床在宅” “外出” “睡眠”の3つの時間帯に区切り、2003年と2018年の起床在宅時間を比べると、女性の起床在宅時間が減少し、全体的にも睡眠時間を長く取るようになったことが明らかになった。就寝時間の前倒しと睡眠時間の増加も、テレビ離れの要因として一理あるという。

起床在宅/外出/睡眠の時間配分2018年VS 2013年

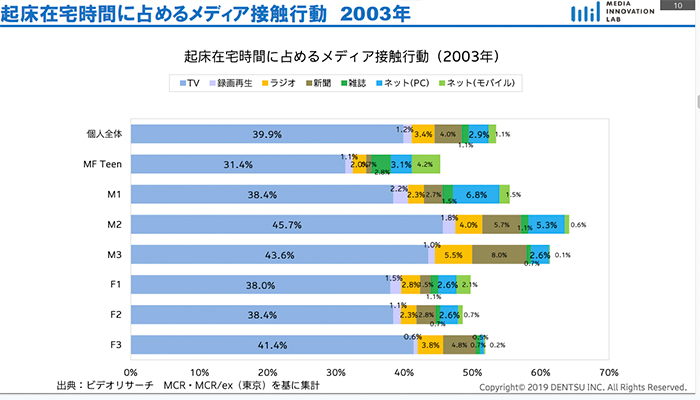

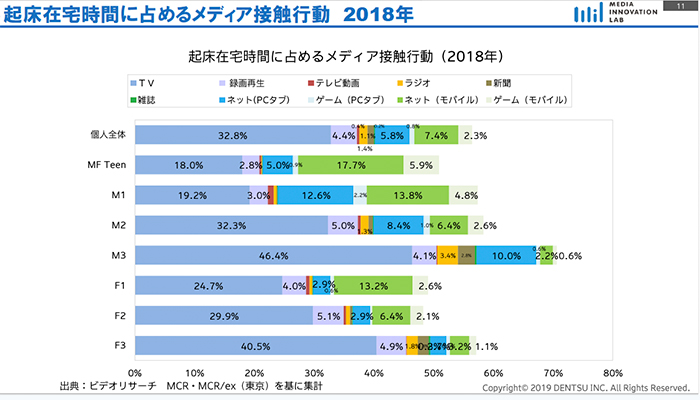

起床在宅/外出/睡眠の時間配分2018年VS 2013年続いて、起床在宅時間を分母に、各メディアの接触時間シェアがどのくらいあるのかを、2013年と2018年で比較。6割方が何らかのメディア接触をしているが、Teen・M1・M2・F1・F2層ではテレビ視聴時間シェアが減少傾向にあると説明された。

起床在宅時間に占めるメディア接触行動、2013年

起床在宅時間に占めるメディア接触行動、2013年 起床在宅時間に占めるメディア接触行動、2018年

起床在宅時間に占めるメディア接触行動、2018年

2.ログが語るスマホとテレビ利用のリアル~滞在時間の長さがテレビの強み~

スマホとテレビ利用のそれぞれの滞在時間を計測した個人全体のログデータによると、スマホは滞在時間が短いという特徴が上げられ、コミュニケーション系のアプリでの活用が目立つ。一方、テレビは1回のセッションで平均して32.8分の滞在時間があるため、「工夫は必要になるが、広告を入れるのであれば、圧倒的にテレビの方が有効である」と奥氏は解説した。

しかしながら、同じ調査を10代男性に絞り行った結果では、利用回数の多さもさることながら、スマホでの有料動画視聴を1回のセッションで平均して28分視聴していることが判明した。奥氏は「この点に新しい時代を感じさせる」と、若年層の新たな視聴動向を強調した。

また、結線を利用したテレビ受動機でのネット動画視聴調査では、若年層ほどテレビの保有・利用は少ないが、テレビでのネット動画利用に限っては積極的であること、テレビで動画視聴する人は、リアルタイム視聴時間が短いといった結果になった。加えて、有料動画配信サービスのジャンルに問わず、視聴時間の9割前後が自宅内で視聴していることも明らかになった。

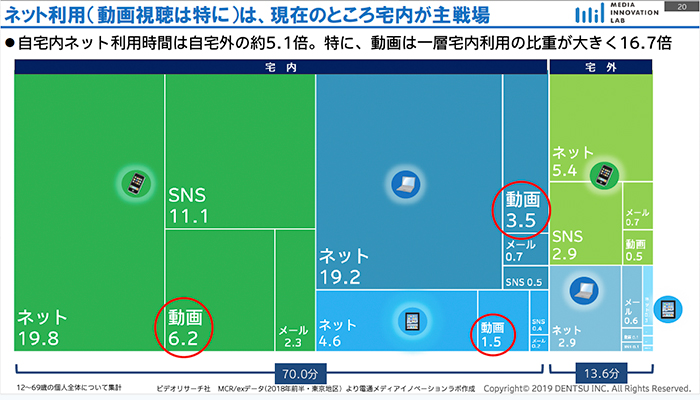

3.本格化する“スクリーン選択”の時代~動画の視聴場所は自宅内~

『マルチスクリーン時代の動画視聴者像~電通とビデオリサーチによる最新分析~【Inter BEE 2018 レポート】』でも紹介されたが、若者のネット動画の伸びが自宅内において非常に顕著であり、行動そのものが自宅内中心であると報告がなされた。

ネット利用(動画視聴は特に)は、現在のところ宅内が主戦場

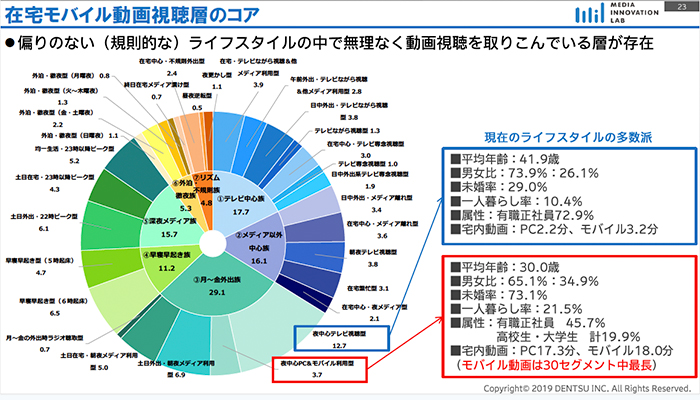

ネット利用(動画視聴は特に)は、現在のところ宅内が主戦場同社が行った7つの「グループ」と30の「スタイル」に類型化した「ソーシャル・シークエンス分析」によると、現在のライフスタイルの傾向として、夜中心テレビ視聴型(青囲い)が多数派であることがわかる。また、メディア接触のタイミングが同じでも、テレビ中心の接触なのか、それともPCやモバイルやその他のメディアなのか(赤囲い)などにより、メディアライフスタイルが異なるという報告がなされた。

在宅モバイル動画視聴層のコア

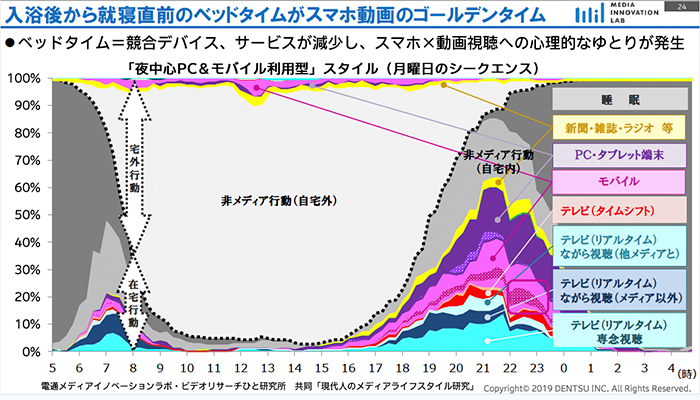

在宅モバイル動画視聴層のコア加えて、上記「夜中心PC&モバイル利用型」のメディアライフスタイルにおいては、21時から22時がピークタイムでテレビ視聴もなされるが、22時を超えるとPCやモバイルでの動画視聴に流れるという。奥氏は「こうした若者の気持ちや行動を理解することが今後は必要である」と提言した。

「夜中心PC&モバイル利用型」の月曜日のシークエンス

「夜中心PC&モバイル利用型」の月曜日のシークエンス4.放送の二元体制化におけるNHKと民放の相互補完性

NHKと民放では、1日にどのくらい視聴者の重なりがあるのかという調査結果が報告された。それによると、単独視聴ではなく、NHKと民放、両方の視聴者が約半数を占めることが判明した。

ただ、視聴時間条件が変わると、視聴者率も低下する動きが見られるが、それでもかなりの視聴ボリュームがある。とはいえ、NHKの「常時同時配信」が開始されれば、現状も変わることが予測される。それに対し奥氏は、「回遊させることが全体として大事である」と前置きし、常時同時配信やキャッチアップでの共通プラットフォームデザインの重要性を示唆した。また視聴ログの対応についても「従来のようにそれぞれの局でログデータを取るのではなく、全局でデータを取得するなど、そこに大きな課題やテーマがある」と発言した。

5.テレビ広告ビジネスの課題

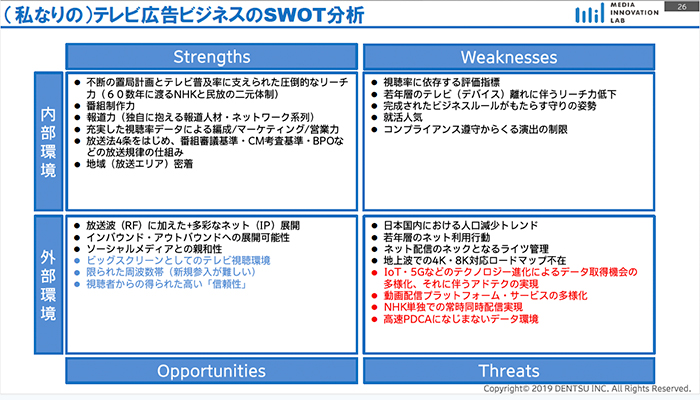

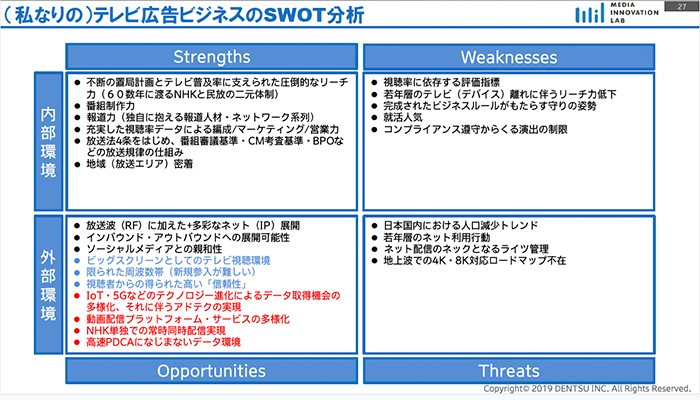

最後に奥氏より、テレビ広告ビジネスのSWOT分析(「 Strength (強み)」「Weakness (弱み)」「Opportunity (機会)」「Threat (脅威)」)がなされた。中でも特に注目したいのは、外部環境の青文字、赤文字の部分だ。

奥氏は、「一周まわってテレビと常々話しているが、正にその通りで、テレビは“寛ぎ”の中でエンターテイメントを楽しめるビッグスクリーンとしての視聴環境が整っている。このことから、テレビは相当貴重な“宝物”のような視聴環境がある」とその強みを強調した。しかし、一方では、「NHKの常時同時配信実現、高速PDCAになじまないデータ環境、ディズニーが独自のストリーミングサービス『Disney+』を開始するといった動画配信プラットフォームの多様化など、深刻な脅威もある」と発言した。

ただし、下図のように赤文字、青文字の部分がOpportunitiesとThreatsでチェンジする可能性も大いにあり得ると指摘した。

奥氏はさまざまな議論があるとしながらも、「ユーザーがネット空間にいるなら、コンテンツもそこに用意して寄り添うべきだろうという基本的な考えを示し、今後この考え方をどう捉え、やっていくのか」や、これまでOpportunitiesであった、「テレビの信頼性」については、「若者を中心とした情報リテラシーの低下やネットの機動力を考えると、永遠に信頼性が高いとは言えない」と今後の課題点を投げかけ、以上のことを同フォーラムで開催される議論の題材にしてもらいたいと語り、基礎講演①は終了した。