映像コンテンツ視聴をめぐる生活者の実像と若者の世界観~ひと研究所の生活者&メディア最新研究~【VR FORUM 2019】

編集部

株式会社ビデオリサーチが、2月13日・14日に東京ミッドタウンにて「VR FORUM 2019」を開催。企業のデータ利活用が活発化する現在、データ収集および統合などがますます加速している中、今後重要となってくるのは、データの量や種類ではなく、企業が求める形に応じて各種データをいかに最適化できるかにある。そうした課題点を鑑みた4回目となる同フォーラムのテーマを「Data Orchestration」とし、2日間にわたり同社が考えるテレビの未来、新視聴率計画をはじめ、各種メディアとの取り組み、デジタルマーケティング施策へのソリューションサービス等を紹介する催しとなった。

あらゆるデータを有機的に設計し、活かすヒントを〜「VR FORUM2019 Data Orchestration」基調講演レポート

その中から、14日にHall-Cで行われた「映像コンテンツ視聴をめぐる生活者の実像と若者の世界観~ひと研究所の生活者&メディア最新研究~」の模様をお届けする。

登壇者

・奥律哉氏(株式会社電通 電通メディアイノベーションラボ 統括責任者)

・渡辺庸人氏(VR ひと研究所 主任研究員)

■ネット動画が作りつつある、新しい"映像視聴習慣"のある生活シーン

共同研究を行っている電通メディアイノベーションラボとビデオリサーチのひと研究所の発表は、「映像コンテンツ視聴をめぐる生活者の実像と若者の世界観」をテーマに、下記のアジェンダで行われた。

Ⅰ.生活行動とメディア利用、20年の変化と実像

Ⅱ.若者にとっての映像コンテンツの世界観

Ⅲ.メディアライフスタイルとこれからの時代の「編成」

Ⅰ.生活行動とメディア利用、20年の変化と実像

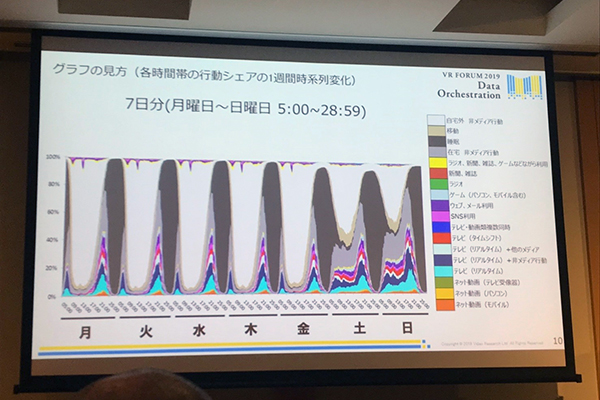

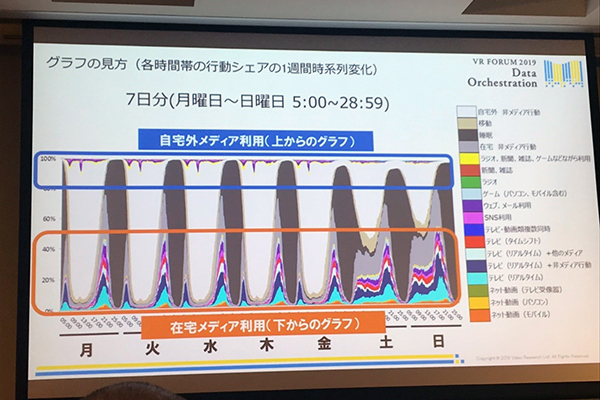

ビデオリサーチでは、生活・メディア行動調査データMCR/ex(※)を活用した「ソーシャルシークエンス分析」を実施し、20年間の変化の追跡や、実像に迫るべく最新データの分析をしている。そして、電通メディアイノベーションラボと共同で、7グループと30のメディアライフスタイルの作成などに取り組んできている。

※MCR/ex:調査協力者の24時間の生活行動とメディア接触行動を1週間(7日間)にわたり15分刻みの日記式で記録したデータベースで、ビデオリサーチが1997年から実施している。

シークエンス分析による各時間帯の行動シェアの1週間時系列変化

シークエンス分析による各時間帯の行動シェアの1週間時系列変化

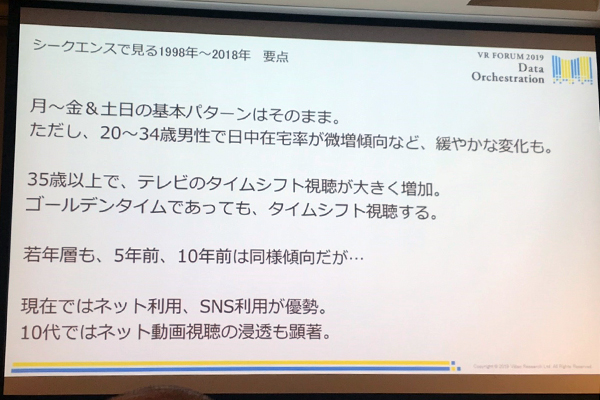

渡辺氏は、ソーシャルシークエンス分析で見た20年間(1998年~2018年)の要点を下図のようにまとめ、2018年現在は、「自宅内でネット動画を視聴している量が多い」とその状況を伝えた。

ソーシャルシークエンス分析で見る1998年~2018年の要点

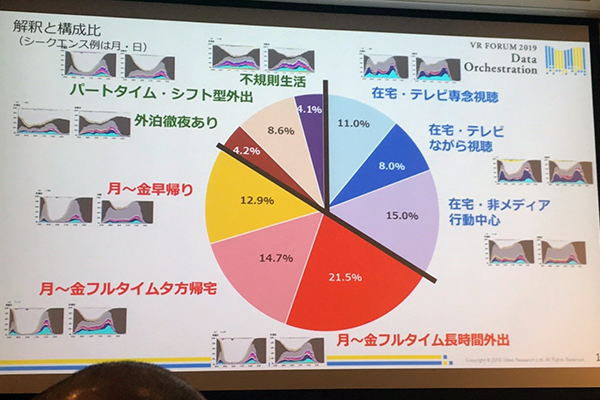

ソーシャルシークエンス分析で見る1998年~2018年の要点その根拠として、分析したデータをもとに、「在宅率」と「働く時間帯」をポイントとした、大きく分けて3つのグループ(※1)に分類し、さらに生活者を下図9つのクラスターに分類した表を提示。

(※1)

青字:在宅率の高いグループ

赤字:在宅率が低く、仕事や学校が平日に規則的なグループ

緑字:生活行動の時間帯が不規則なグループ

生活者を9つのクラスターに分類した時の構成比

生活者を9つのクラスターに分類した時の構成比渡辺氏は「今までの私たちのナレッジから、これらの要素がライフスタイルに大きく関係し、メディア接触に影響している」と発言した。

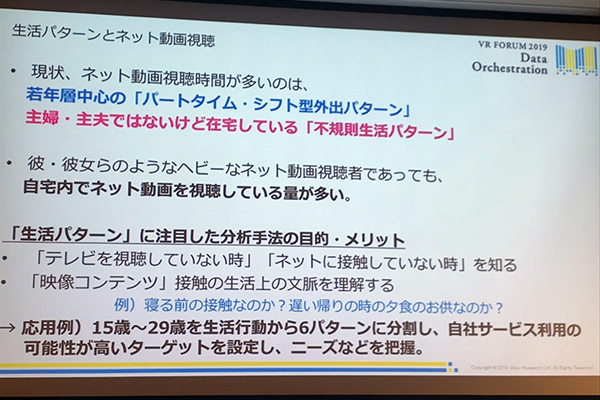

以上のことから、生活パターンとネット動画視聴について以下のようにまとめた。

生活パターンとネット動画視聴についてのまとめ

生活パターンとネット動画視聴についてのまとめここで渡辺氏は奥氏に、「生活行動とメディア利用(映像コンテンツ視聴)という視点で20年を振り返って、今日において注目すべき点は何か?」を問うた。

奥氏は、「今日の関心はテレビとネットがどうなっているかにあるだろう」とコメント。この20年間を振り返ると、「タイムシフト視聴が可能になったことや、PCやスマートデバイスによるユーザーのTVコンテンツへのアプローチの形が変わってきたこと、動画配信が新しい形で立ち上がってきている点にある」と続けた。中でも奥氏が強調したのは、「若者のネット動画の伸びが自宅内において非常に顕著であり、いずれテレビが動画を見るデバイスとして活躍するトレンドが明らかにある」という見解だった。

その発言を裏付けするように、渡辺氏からは、「若者の家での動画視聴は、自宅内のくつろぎの時間帯であるリラックスタイムに付随している」といったシークエンス分析によるデータ結果が伝えられ、「自宅でスマートフォンを使って動画を視聴する時は、食事時などではなく、居間や自室でくつろいだり、ベッドで寝転んだりしていることが多い」と分析した。奥氏は、「若い人の睡眠時間が前倒しになっている現象がある」と加え、「インターネット利用がテレビ視聴を奪ったという考えはデータから主要因と結論づけることはできず、むしろ睡眠時間の増加のほうが、影響は大きいのではないかという問題提起もある」と考察した。

Ⅱ.若者にとっての映像コンテンツの世界観

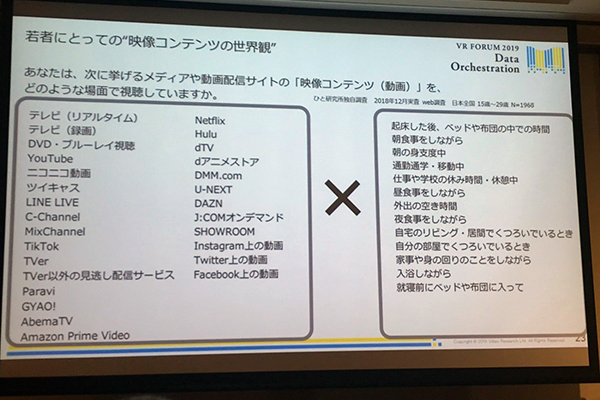

若者、特に男子高校生のスマホネット動画の視聴が急劇に浸透していることを受け、「いつ? どんなことをしながら? 何を見ている? テレビとの違いは?」といった疑問を検証すべく、下図のような調査を行ったことが渡辺氏より伝えられた。

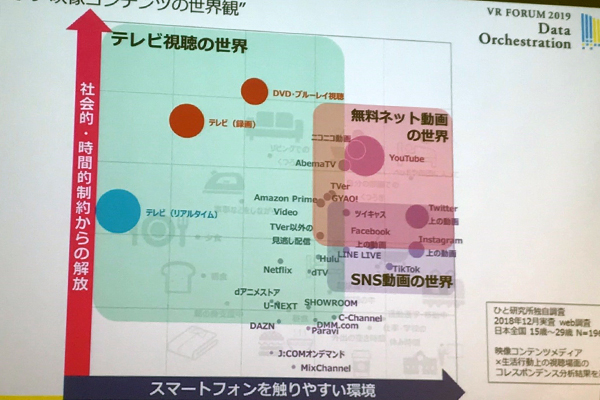

若者にとっての“映像コンテンツの世界観”

若者にとっての“映像コンテンツの世界観”上図の調査結果をわかりやすくまとめた表が、下図になる。

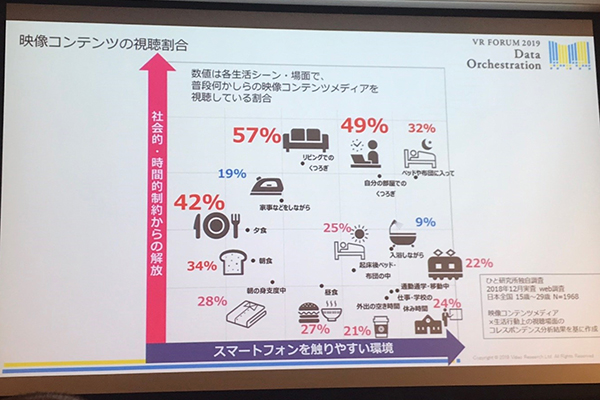

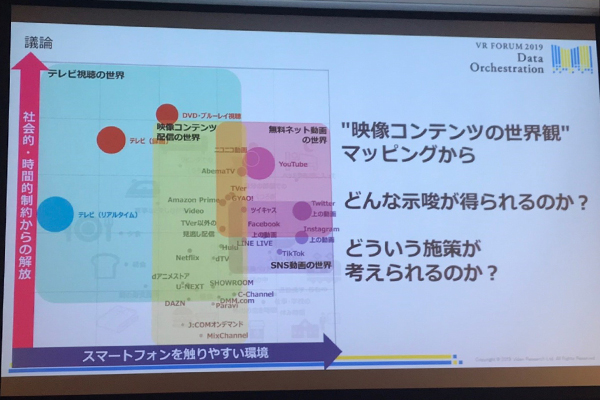

映像コンテンツ視聴シーンのプロットと視聴割合

映像コンテンツ視聴シーンのプロットと視聴割合渡辺氏は「縦軸と横軸の起点は、自由に使える時間が限られ(仕事や学校、朝の支度で忙しい)、また周りの目も気になる」とし、縦軸は上向きになるほど「好きな映像・動画を好きな時間、周りの目も気にせず見られる」という社会的・時間的制約からの解放があると解説。横軸においては「右に行ほどスマホを触りやすい環境(外出中)にあり、左に行くほどスマホを触りにくい・はばかられることが多い環境にある」と伝えた。

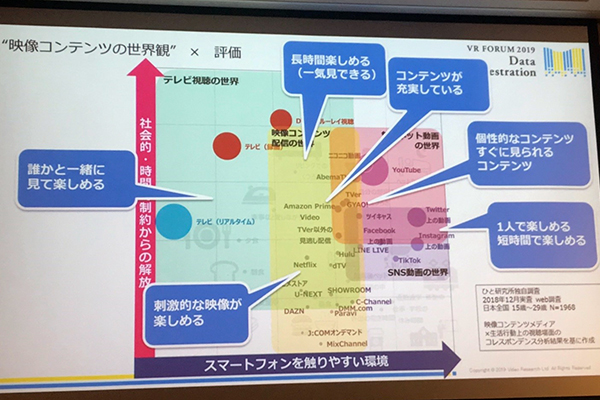

次に、テレビ、映像コンテンツ配信、無料ネット動画、SNS動画の4つのメディアがどう重なるかを色分けしたものを提示し、「生活シーンによって、テレビを含む映像コンテンツメディアの接触のしやすさが異なる」、「生活シーンによって、好まれる長さ、コンテンツジャンルなどが異なり、それにマッチしたメディアが選ばれる」と指摘。さらに、「テレビ視聴の世界の外はネット動画が作りつつある新しい“映像視聴習慣”のある生活シーンでもある」とした。そして渡辺氏は「このマップで最も伝えたいのは、生活者はシンプルに接触のしやすさでコンテンツを選んでいる」と分析した。

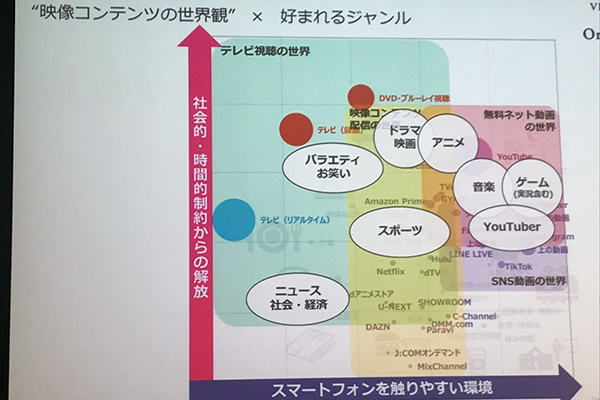

若者の“映像コンテンツの世界観”と好まれるジャンル

若者の“映像コンテンツの世界観”と好まれるジャンル

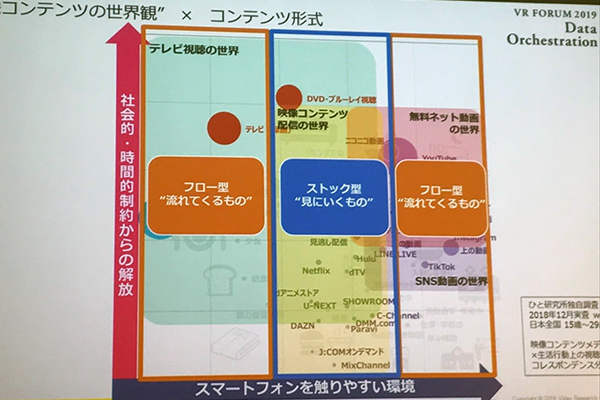

若者の“映像コンテンツの世界観”×コンテンツ形式と評価

若者の“映像コンテンツの世界観”×コンテンツ形式と評価

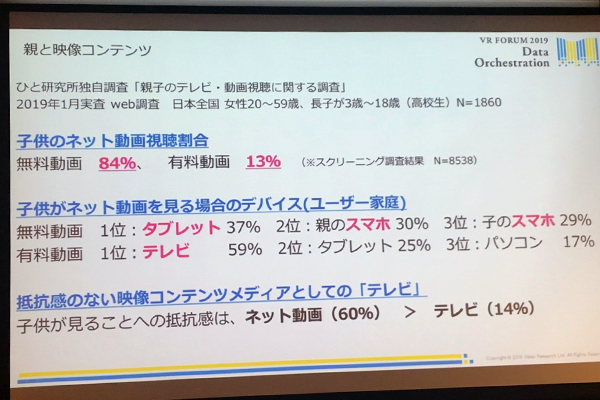

では、10年後に中高生となる現在の幼少期の動画視聴行動はどのようになっているのか。親子のテレビ・動画視聴に関する調査を実施した結果が下図になる。

親子のテレビ・動画視聴に関する調査(ひと研究所独自調査)

親子のテレビ・動画視聴に関する調査(ひと研究所独自調査)ここで渡辺氏は奥氏に「このようにネット動画を視聴して育った子供たちが形作る、10年後の映像コンテンツ視聴の世界はどうなるのか? 先に上げた“映像コンテンツ世界観”マッピングからどんな示唆が得られ、どういう施策が考えられるのか?」と尋ねた。

奥氏は、“映像コンテンツ世界観”のマッピングを見ながら、「昔は左側のテレビしかなかったが、右に広がりを見せている。テレビ的な文化でありながらネットが存在し、境界線がなくなってきた。そして新しいフロー型コンテンツとして “偶発的に見たものをそのまま楽しむ”という文化が生まれ、デジタルネイティブ世代や現代の小さな子どもたちは全てをひっくるめてテレビだと思っている。ここにコンテンツを置いていくというデザインがこれからはいるんだろうなと感じる」と述べた。

奥氏自身、テレビはライブが当たり前で、録画もできなければ放送もストックできない時代を経てきた。それに比べると今は「作りこむということと編集が効き、作った瞬間と放送している時間が違うものがたくさんある。一方で、ネットにおいては編成という尺の縛りもないため柔軟に編成が組めるため事件や事故対応もやりやすい。テレビ本道だった部分からネットサービスに移行していることを考えると、やはりもう少しフレームを広げて考える必要があるのではないか?」と会場にも呼びかけた。

渡辺氏は、「ネット上で何をするかだと思う」と前置きし、「テレビに関して言えば、マップを右に広げるという文脈もある。例えば、同時配信でネットでテレビコンテンツをリアルタイムで見られる拠点を作るというイメージ。そうすると、テレビの外側、あるいはテレビもふくめたメディア間の動線を考えてもいいのかもしれない。ただ、Twitterからだとテレビでのリアルタイム視聴には遠いので、もっと近い、マップの右の方に作った拠点への動線も作っていくということが考えられる」と続けた。

これに奥氏も頷き、「右のユーザーにコンテンツを出すのは一つの方法だと思う。同時配信しかり、ベースキャンプを持てば、そこからいかようにもなる。だから、メディアとしてどういうデザインに持ち込むかが一つの課題である」とコメントした。

また、20年、30年前の番組でも、若い子たちは“新しい映像”として視聴していることから「ネットのアーカイブ的なことをしてもいいと思う」と奥氏。「そういったものを一緒に考えて、過去の作品を見せる動線の設計をしてもいい。YouTubeに並んで別のモデルが走っているのはちょっともったいないので、このあたりの全体設計を少し考えないといけない」と語り、「世代間の違いですべてが目新しく感じる世代もいる。ネットは、いかにストックされたものを掘るかという部分で、かなりの可能性を秘めていると感じる」とまとめた。渡辺氏も「ネット動画で視聴する子どもたちは、20年前のアニメといまのアニメを並列に見ている。つまり、過去ものにもコンテンツとしての価値があることから、このあたりに今後はより力を入れてもいいと思う」と補足した。

Ⅲ.メディアライフスタイルとこれからの時代の「編成」

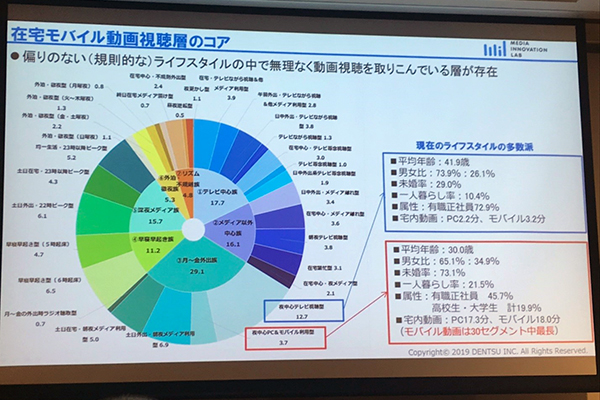

渡辺氏は、「Ⅰ、Ⅱの生活行動の実態を踏まえ、これからの時代の『編成』をどう考えるか?」と奥氏に質問した。奥氏はそれに応える形で下図、在宅モバイル動画視聴層のコアを提示した。

在宅モバイル動画視聴層のコア

在宅モバイル動画視聴層のコアこれによると、現在のライフスタイルの多数派(青い囲み)は、【月~金外出族の夜中心テレビ視聴型】であり、この1世代下(赤い囲み)に【月~金外出族の夜中心PC&モバイル利用型】という動画を中心に見る人たちがいる。

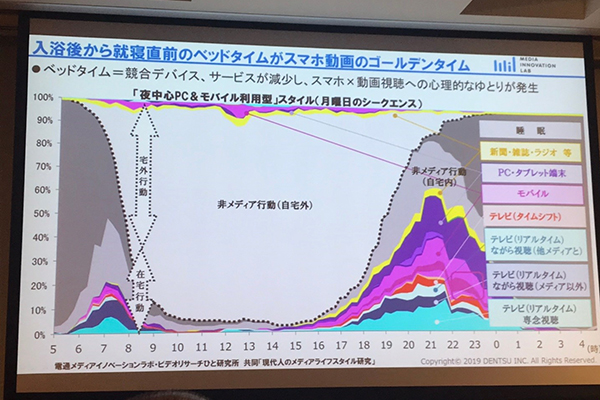

奥氏は「彼ら(月~金外出族の夜中心PC&モバイル利用型)が年齢を重ね、10年後のライフスタイルの多数派=中心世代になると考えると、我々はどういう風に編成を組めばいいのか」と問い、そのヒントとなる、スマホ動画のゴールデンタイムを示す【夜中心PC&モバイル利用型】の月曜日のシークエンスデータを提示した。

夜中心PC&モバイル利用型スタイルの(月曜日のシークエンス)

夜中心PC&モバイル利用型スタイルの(月曜日のシークエンス)奥氏は「朝の起床後、すぐにテレビをオンにして、メディア接触以外の作業を行う。昼12時頃には宅外でのモバイル利用行動をし、夜19時頃からは、宅内での"テレビの専念視聴"や"ながら視聴"をしている。特に、入浴後からのゴールデンタイムが顕著で、ピンクのモバイル利用は実に自宅内比率が9割に上る。この点をどう考えるかにある」と語った。また、「21時30分を境に“テレビ視聴”が下がるのは、テレビ画面の前からいなくなって個室へ行くことを表している。ピンクのハッチングは動画を示すので、おそらくスマホやタブレットにスクリーンチェンジして自由気ままに視聴しているのだろう。これが若者のゴールデンタイムの過ごし方であり、ゴールデンデバイスである。ここにコンテンツとして関与しなくていいのか」と投げかけた。

渡辺氏は「上図と先ほどのマッピングを組み合わせるなら、22時は生活場面がマッピングの右側に行っているところ。テレビの領域からモバイル領域に移っているところである。その後、睡眠時間はどうなのかも含めてここに注目した分析を今後進めていく必要がある」と意見した。奥氏も「在宅、睡眠、といった大きな生活行動を見るのはもちろん、若者のデバイスの使い分け方といったことも踏まえていろいろな編成を考えたい。平成も終わりを迎える今、シフトチェンジした考え方が求められている。ただ、やはりエンターテイメントはリビングにある。有料モデルもテレビデバイスに寄ってきていることを考えると、いかにリビング環境の良さを見せていき、その面積を持っていくか。広告メディアとしての影響力は大きいので、そのあたりも含めてもうひとひねりしていかねばならない」と述べ、同発表は終了した。