放送コンテンツの海外展開 次の一手は配信か?【InterBEE2019レポート】

編集部

2019年11月13日(水)〜15日(金)幕張メッセにてメディア&エンターテインメント総合展示会『Inter BEE』が開催。会場内のカンファレンスエリア『InterBEE CONNECTED』で行われたセッションプログラムでは放送・広告業界における最先端の取り組みが紹介された。

本稿では11月15日(金)に行われたセッション「放送コンテンツの海外展開 次の一手は配信か?」をレポートする。番組販売を通じて海外に輸出される日本の番組は、放送と配信両方で展開。また、番組そのものの販売に加え、番組企画(フォーマット)の販売も活発化している。本セッションでは海外の放送ビジネスに詳しいパネリストを招き、番組配信を軸として、海外展開に向けた「次の一手」を探る。

パネリストは佛教大学 社会学部教授の大場吾郎氏と、株式会社東京放送ホールディングス 上級専門職 局次長待遇 メディア企画室 兼 総合マーケティングラボ ビジネス戦略部の薄井裕介氏。モデレーターを株式会社テレビ朝日 経営戦略局 経営戦略部 渉外担当部長 兼 インターネット・オブ・テレビジョン(IoTV)センターの岩田 淳氏が務めた。

■「2次利用」から「オリジナルコンテンツ販売」へ

海外における動画配信の状況はどのようになっているのか。まずは、巨大市場である中国の事例を現地調査を終えたばかりの大場氏が解説。

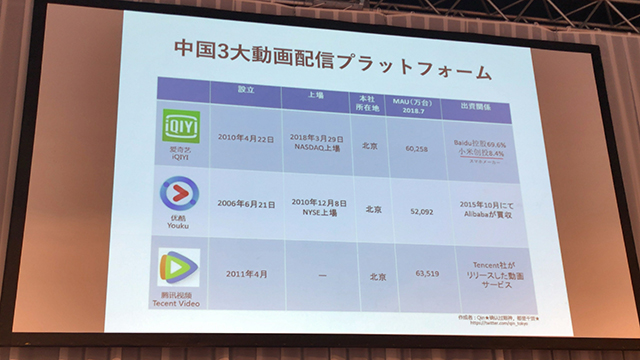

大場氏:中国では「iQIYI(愛奇芸:アイチーイー)」「Youku(優酷:ヨウク)」「Tencent Video(騰訊視頻:テンセントビデオ)」が三大動画配信プラットフォームとして君臨しており、平均MAU(Monthly Active User:月間アクティブユーザー)は6億にものぼる。iQIYIにいたっては、有料会員数が1億人を突破している。

中国ではAmazonが撤退し、Googleも当局の方針で使用できないが、そのかわり(中国)国内でそれらに代替するようなサービスが展開されている。動画配信サービスもそのひとつという位置づけで、中国版GAFA(Google, Amazon, Facebook, Apple)とも言うべき「BAT(Baidu, Alibaba, Tencent)」と呼ばれる同国の大手IT企業が各サービスを傘下に収めている。iQIYIはBaidu(百度:バイドゥ)、YoukuはAlibaba(阿里巴巴:アリババ)、Tencent Videoはその名の通りTencent傘下で、中国版Lineとも呼ばれるWeChatと強く連携している。日本のコンテンツはクチコミで話題になる作品も多いが、近年配信作品に対する検閲が強まってきている面もある。

中国の動向に加え、東南アジアにおける動画配信市場についても言及した。

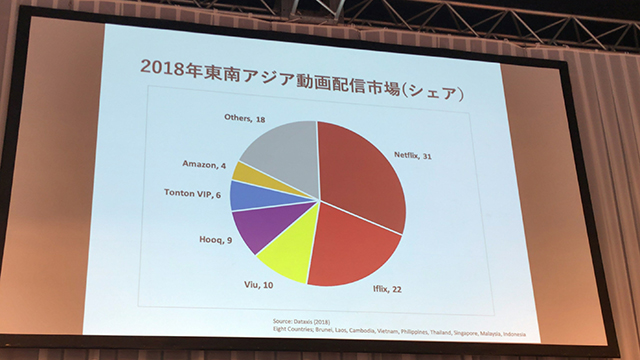

大場氏:東南アジアにおける動画配信サービスのシェアを見ると、マレーシアを拠点とする「iflix(アイフリックス)」が大きな存在感を出している。ほかにも香港の「Viu(ビュー)」や、インドネシアの「HOOQ(フーク)」など、東南アジアに拠点をおいて東南アジア向けのコンテンツを提供する動画配信サービスが支持されている。実は動画配信サービスはコンテンツ的にも価格的にも多様化していて、群雄割拠のような状態。

続いて日本における海外向け番組配信に関し、薄井氏が語った。

薄井氏:Netflixというのは、ひとつのキーだと思う。「北(半球)のNetflix、南(半球)のiflix」と言われているくらいで、Netflixはどんどん会員数を伸ばしているのが現状だ。これまでは放送局がコンテンツをディストリビューターに販売し、まとまった権利料や利益配分を得るというビジネスモデルだったが、海外動向でこれだけ「配信」が視聴者のあいだの中心的なプレーヤーとして躍り出てきた時に、海外で日本の番組を配信したらどうなるか? と考えると、いろんな問題点がいっきに浮上してくるだろうなと思う。

薄井氏は続けて、1997年にTBSと住友商事が合弁で台湾に設立した日本番組専門ケーブルテレビチャンネル「JET TV」の話を振り返った。

薄井氏:「JET TV」は、配信ではありませんが、日本のテレビ番組をディストリビュートしたという意味では草分け的な存在だったといえるかもしれない(編注:「JET TV」は2010年より総合チャンネルに改編)。「JET TV」も含めて徐々に海外番組販売の権利処理ルールが整備されてきました。

当時の海外番組販売は、放送された番組の2次利用(※放送という一次利用で既に収益をあげているというのが前提)がメイン。今後、配信や直接的に同時に各国へと踏み出すとき、従来の2次利用という考え方で、この業界全体として納得することができるだろうか、そういう問題も今後でてくるのではないか。薄井氏が続ける。

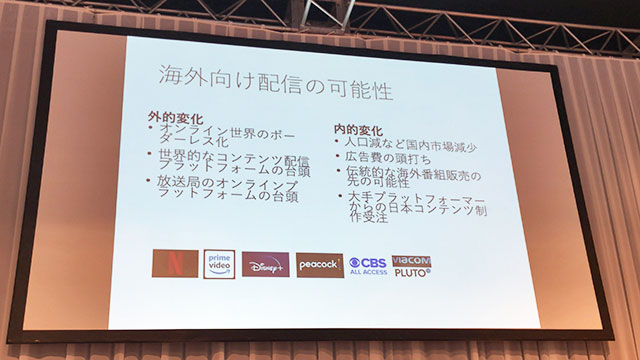

薄井氏:海外向け配信の可能性については、番販に替わるものになるのかどうかは、単純に言い切れるものではない。。まず、外的な変化でいえば、オンライン世界のボーダーレス化はすごくあると思う。世界的なコンテンツ配信プラットフォームであるNetflixやAmazonなどが、これからどういう視聴者を開拓し、どういう配信を行っていくのか。これからマーケットが広がっていく中で、我々もウォッチし、その可能性について考えていかなければならない。内的な変化でいうと、国内の広告費が厳しい状況や、最近はNetflixなど、世界的な配信プラットフォームにおける日本語コンテンツの制作を(日本で)受注というケースもある。具体的にはフジテレビ制作の『テラスハウス』など。また、Netflixオリジナル作品『全裸監督』のように、プラットフォーム側が巨額な予算でプロダクションへ直接発注するケースも増えてきた。Netflixは130億ドルという巨額な制作予算を年間で持っております。世界的に見て日本コンテンツはニッチなマーケットなのかもしれないが、配信先の各国でスケールアウトすれば、まとまったバリューを確保できると彼らは考えているのです。

■ディストリビューターとしての配信ビジネス

こうした変化の中で、今回のセッションテーマである動画配信については、どのような可能性があるのだろうか。海外の事例を踏まえながら、パネリスト両氏が語る。

薄井氏:これまで海外番組販売の枠組みは、いわばコンテンツ事業の一環として放送とは別に行われてきた。歴史や実績をつみかさね、確立されたビジネスとして出来上がってきたが、そのぶんレッドオーシャン(ライバルが多く、参入障壁が比較的高い)ともいえる。一方で、配信はまだまだブルーオーシャン(ライバルが少なく、参入障壁が比較的低い)。ただ、配信はまとまった収益が入りづらく、どうしても先行投資としての側面が強くなるため、短期的な戦略ではなく、いかに腰を据え、バランスをとりながら長期的な戦略を立てていくかが課題になる。(北米の放送局の配信プラットホームも続々参入しているので競争は厳しいいものになるが。)

大場氏:一時期と比べ、日本国内の番組における権利処理まわりの制度が整備されてきたほか、配信に対する許諾に対しても理解が進んできている。世界的な時流にあわせ、日本の権利者サイドも諸外国と同じように(配信を含めたコンテンツのマルチユースに対して)柔軟な姿勢をとらざるを得ない状況になってきた。あとは長期的には(プラットフォームに向けた)コンテンツ販売の次のステップとして、日本の放送局が手を組んで海外市場向けに自ら配信サービスを展開していくという道もある。韓国のKOKOWAのように。

ここで薄井氏がヨーロッパにおける興味深い事例を紹介。複数の国々があつまり、EU(ヨーロッパ連合)を形成している特殊な環境ということもあり、国境を超えたメディア展開が多く行われているという。

薄井氏:例えば、イギリスの放送局・ITVでは、これまでの広告を中心とした放送収入に、番組制作プロダクションとしての事業収入が追いついている。同局は傘下のプロダクション「ITV STUDIO」を通じてヨーロッパの有力プロダクションを積極的に買収し、それらの持つコンテンツを地域の放送局だけでなく、配信会社に販売したりすることで全体的な売上を上げていこうという戦略をとっている。ビジネスのフィールドはコンテンツ販売に限らない。日本国内でいうところの「黒ネット(スポンサードネット)」に近い広告展開もヨーロッパの配信ビジネスでは行われていると薄井氏は語る。

薄井氏:ヨーロッパ最大のメディアグループ「RTL Group」では、傘下の番組制作プロダクション「フリーマントルグループ」(『アメリカン・アイドル』(世界的に人気のアイドルオーディション番組)で有名な制作会社)のコンテンツ制作能力を活かし、同社が手掛けるコンテンツに広告枠をつけ、ヨーロッパ全土へ展開することを試みているという。このほかEBXという英国Channel4、ドイツのProsieven、フランスTF1、イタリアMediasetのヨーロッパ放送局4社がキャッチアップ広告を共同販売するなど、広告面での国際化も始まっている。

■ニーズが高まる「非英語コンテンツ」

これまで海外向けの配信展開といえば、NetflixやAmazon など大手プラットフォームに対する番組供給がメインで語られてきた。かたや海外諸国では放送局が共同で配信プラットフォームを立ち上げ、海外のファンや共通の言語・カルチャー圏に向けた直接の番組供給を行っているケースも見受けられるという。

薄井氏: 2017年、BBCとITVが中心となってイギリスコンテンツの世界展開プラットフォーム「BritBox」をアメリカで展開し、50万契約を獲得している。

韓国の放送局もアメリカで「オール韓国」を標榜する配信プラットフォームを立ち上げ、運営している。

アメリカとイギリスは、同じ英語圏でこそあるものの、カルチャーは大きく異なる。「BritBox」の事例は、国境を超えたカルチャー圏へアプローチとして象徴的なケースとになっているのではないか。また、大場氏も「世界の配信プラットフォームはAmazonやNetflixだけではない」と語る。

また、日本コンテンツを展開するうえで注目したいのは、「非英語コンテンツ」への需要。「Netflixでは、2020年に非英語タイトルを100作リリースを予定している」と薄井氏は話す。自国以外の地域で大ヒットを記録する作品も出始め、「番組輸出大国」も出現しているという。

薄井氏:ブラジル発のSFドラマ『3%』はNetflix配信を通じて中央アフリカでヒットしている。ドイツのサスペンスドラマ『DARK』は、バングラデシュやチリ・カナダでヒットしている。トルコは米国に次ぐ「番組輸出国」。チリ・ペルー・カナダ・ウルグアイにおけるNetflixの人気番組トップ15位をトルコが占めている。

大場氏も、巨大なユーザー層を抱える中国における「非英語コンテンツ」に対する人気を語る。

大場氏:日本のオリジナル作品を中国でリメイクしたケースは多かったが、中国国内の視聴者からは「(中国)国内でリメイクしても、日本のオリジナルの面白さにはかなわない」という声が聞かれる。その一方で、タイやベトナムで制作された中国オリジナル作品のリメイク版が人気を得ていたりする。

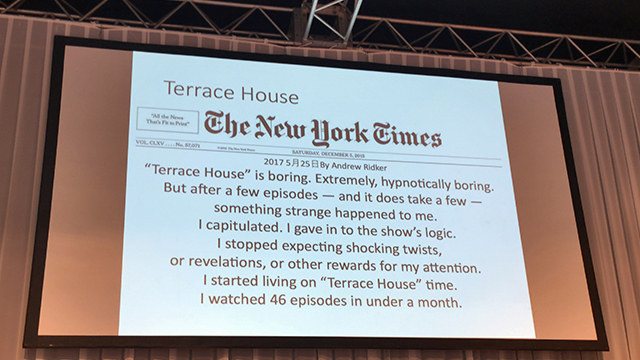

締めくくり、薄井氏はニューヨーク・タイムズのとあるレビュー記事を紹介。記事では『テラスハウス』をNetflixで視聴した記者が、そのストーリー性に引き込まれて「一気見してしまった」と読者に推薦していた。

『テラスハウス』を配信する海外地域では、MCを務める「南海キャンディーズ」の山里亮太さんが「恋愛マスター」として人気を集めていたりする。(日本発のコンテンツに対するニーズとして)掘り起こせる需要がオンライン世界にはまだまだあると思う。コンテンツのボーダーレス化と可能性を見せて食えたということではNetflixなど巨大プラットフォーマーの事例は参考になるし、我々も挑戦する価値はあると思う。