会員数6万人突破「テレビ東京ビジネスオンデマンド」はいかに生まれ、何を目指す?(前編)

編集部

テレビ東京の会員制有料動画配信サービスが、会員数を伸ばし続けている。その名も「テレビ東京ビジネスオンデマンド」。大手動画配信サイトがひしめき合うマーケットで、独自路線を貫き、活路を見出している。その取り組みと、サービスのローンチにいたるまでの苦労、そして今後の展望を、同サービスを企画・運営するコンテンツビジネス局ビジネス開発部の部長、久保井恵一氏のお話を交えつつ、前・後編の2回に分けて紹介する。

※経歴

報道局で警視庁記者クラブ、ロンドン支局、『WBS(ワールドビジネスサテライト)』、経済ドキュメンタリー番組『ガイアの夜明け』チーフプロデューサーなどを経て、1年前から現職に。

■DVDによるコンテンツ提供から、動画配信の時代へ

「テレビ東京ビジネスオンデマンド」は、テレビ東京の人気経済番組が月額500円(税別)でネット視聴できるオンデマンドサービスで、産声を上げたのは2013年。同サービスを手がけるコンテンツビジネス局はDVDの企画・販売などTV番組の二次利用を主なミッションとしてきたが、2011年頃には番組制作に出資する事業も活発になり始めていた。そのような環境の下、新たな本格事業を模索していた中で浮上してきたのが、当時急拡大中の動画配信だった」と、同部署のビジネス開発部長である久保井氏は説明する。業界の状況としては、2008年に「NHKオンデマンド」がスタートし、2011年にはアメリカの動画配信サービス「Hulu」が日本に上陸。キー局各社も独自のプラットフォームを持ち始めており、PCがタブレットに取って代わられるのでは? とも囁かれていた。テレビ東京としては、なんとしても手を打ちたいところだった。

■専門店型に特化することで、活路を見出した

まず、どのコンテンツを動画として配信していくのかが問題となったが、アニメに関しては、独自の動画配信サービスを一度立ち上げたこともあり(2007~2010)、未開拓のジャンルに着目。テレビ東京ならではの武器として浮かび上がったのが経済番組だった。

当時、ビジネス系コンテンツ・動画に特化したプラットフォームは見当たらず、「見てもらえそうなものを、となると経済番組になった」と久保井氏は語る。

そして、そこに勝算があると立ち上げ当時のメンバーたちは考えた。他のサービスは、あらゆるジャンルの番組が揃う、いわば“総合スーパー型”。一方、新サービスは“専門店型”にすることで、ターゲットをビジネスパーソンに絞ることができる。その分、マーケティングの確度も上げられるというわけだ。

ビジネスモデルとしては、SVOD(Subscription Video on Demandの略で、定額制動画配信のこと)を選択。アメリカでNetflixが大成功を収めていたことが一つの要因だった。ただ価格が1,000円~1,500円では加入のハードルが高いと考え、ランチ価格のワンコインに決定。大きなシステム投資で消耗しないよう、まずはスモールスタートの事業計画を立てた。さらにサービスの立ち上げメンバーには「ガイアの夜明け」「カンブリア宮殿」の元スタッフが数名おり、各経済番組にはコアファンがいることを熟知していたので会員向けサービスに適しているであろうと考えた。時代の変化とともに、自分たちに何ができるか考えた結果、“これだ!”という解が、「テレビ東京ビジネスオンデマンド」だったのである。

■ネットに対する複雑な思いが、社内外に波紋を呼んだ

サービス開始に当たっては、事業に対する社内外の理解を得るまでに時間を要したという。テレ東が提供する「時代に即したサービス」であり、「優良報道コンテンツを広く届けたい」という理念を持って取り組んだ結果、関係各社の協力を得ていった。さらに、アニメ番組で動画配信の経験値が既にあったことや、新聞の配信で結果を出している「日経電子版」という先行成功事例が目の前にあったのも参考になったという。

課題は、現場だった。制作側は視聴率を0.1%でも上げるために、日々しのぎを削っている。そんな中でネット配信用にメタ情報の入力作業など、新たな業務を依頼しなくてはならない。それなりの負荷がかかるのに、番組やスタッフへの見返りが約束されているわけでもない……。そう思われていた。

実は、久保井氏はサービス開始当時、『WBS(ワールドビジネスサテライト)』のデスクを担当していた。そのときの現場の温度感を次のように語る。「まだ『ネットは競合相手』という意識だった。視聴者が配信に流れて視聴率が落ちるのではないか、そんな危惧があった」。

BSや系列局の理解も得なければならない。報道番組だけとはいえ、全国どこでも視聴できるようになってしまうと、それは存在意義にも関わってくる。さらに、出演者や使用する音楽の権利関係もクリアにしなければならない。社内外に波紋が広がるなか、当時の担当者たちは説得と調整に追われた。

「サービス立ち上げのメンバーは大変だったと思う。ただ、テレビの視聴率獲得が、これまで以上に難しくなっていく中、時代は待ってくれないという危機意識は制作現場にもあった」と久保井氏。また、意見の分かれる現場がまとまったのは、立ち上げメンバーの中に報道局出身者がいたことも大きい。かつての部下や仲間の心情を量りつつ、その複雑な思いに対し、絶妙なコミュニケーションをとって、着地させていったのだ。

その結果、当時の久保井氏たち報道局員は「ビジネスオンデマンドは有料配信のため、会員数は限定され、視聴率のへの影響も僅かだろう。むしろ自分たちの番組を広く伝えたい。そのチャンネルが増えるならチャレンジしたい……更にそれで会社にとって収益となるなら協力したい」と考えるようになったという。

■ニュース報道の生番組で、LIVE配信を実現

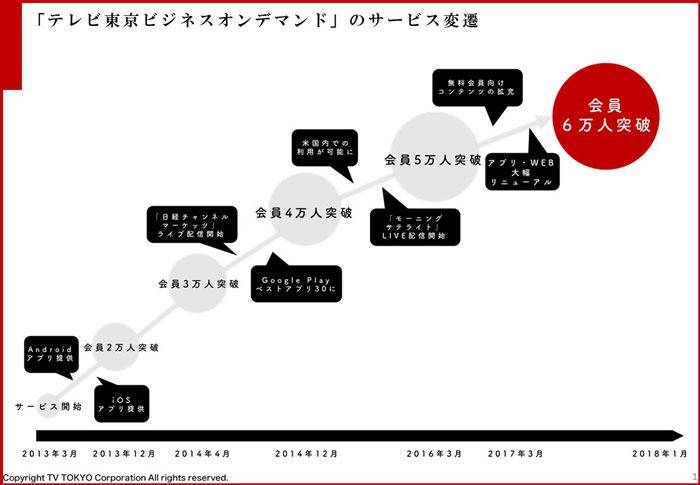

未知数だった有料の配信サービスは、想定していたターゲットに見事に刺さった。会員数増加の初速は早かった。3月のローンチで、その年末には2万人を突破。「疑いの目で見ていた人も、見方が変わった」と当時を知るスタッフは、その状況を語る。

そして、短いスパンでの検証と改善を繰り返しつつ、サービスは徐々に進化・拡大していった。大きな転機となったのは、2015年から『Newsモーニングサテライト』のLIVE配信を開始したことだ。「地上波のニュース番組のライブ配信は、今も珍しいのでは」と久保井氏は独自性を語る。さらに生番組は構成が柔軟に変化する。それらに対応するシステムとスキルを実践で積み上げていった。

そして、満を持してライブ配信に臨んだのが、2016年の参院選特番『TXN選挙SP 池上彰の参院選ライブ』である。折しも、選挙年齢が18歳まで引き下げられ、若い世代が選挙への関心を高めたタイミング。ネットと親和性の高い彼らにリーチできたのは大きかったという。さらに2017年の『池上彰の総選挙ライブ』でのライブ配信は、地上波やBSの生放送で視聴できない人々の加入にも繋がった。

このように、大小さまざまな改善を積み重ね、サービスの質を上げてきた「テレビ東京ビジネスオンデマンド」。2018年1月、会員数は6万人を突破した。「ローンチ以来、会員数はコンスタントに増加が続いている」と久保井氏はこの5年間を振り返る。そんな「テレビ東京ビジネスオンデマンド」は、今後、どのような展開を目指しているのだろうか? 次回は、展望について迫っていく。