テレビ朝日、RPA活用の取組みを発表~Connected Media Tokyo 2018

編集部

2018年6月13日~15日に千葉・幕張メッセで、「Connected Media Tokyo 2018」が開催された。本イベントは、モバイル、ソーシャル、クラウド、ビックデータで変わるデジタルメディアビジネスを支える総合イベントで、3日間で14万人を超える関係者が訪れた。様々な基調講演や特別講演が行われていたが、その中から本項では、Connected mediaで14日に行われた専門セミナー「話題のRPAの活用を考える~テレビ朝日の取り組みから~」をレポートする。

■大企業で先行導入!今がピークのRPAとは?

本セミナーでは、株式会社テレビ朝日 技術局技術戦略部マネージャーの渡辺和幸氏(写真TOP)より、2017年より同社で導入したRPAの基礎知識と導入事例、今後に向けた取組みについて発表がなされた。

RPA(Robotic Process Automation)とは、ソフトウエアのロボット技術により、定型的な事務作業を自動化・効率化することで、作業品質の高い(ミスのない)労働力を無制限に生み出せる「仮想知的労働者(Digital Labor)」を意味する。

渡辺和幸氏

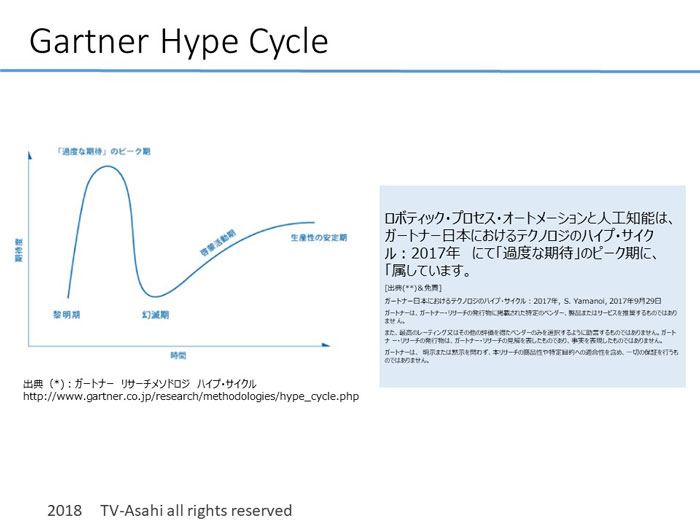

渡辺和幸氏渡辺氏はRPAを利用するメリットとして、ヒューマンエラーがない、処理速度が速い、無休で作業ができる、作業再現性の高さ、アプリケーションの構築が容易であること、短期間での導入が可能となる点を上げた。また、ガートナー社が作成したGartner Hype Cycle(*)によると、AIは過度な期待」のピーク期の中の最も高い山を越えたところ、RPAは同時期の最も高い山に向かっている位置に位置づけられている。(**) このことから「RPAの注目度は今がピークであり、働き方改革にも対応する技術である」と解説した。

RPAのピークを表すGartner Hype Cycle

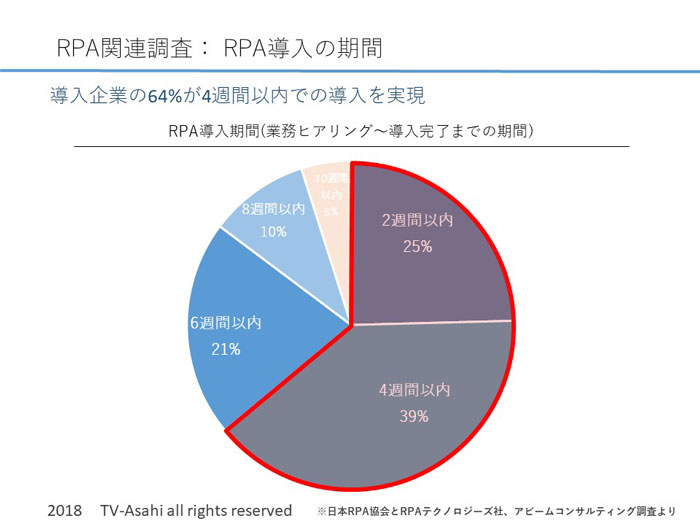

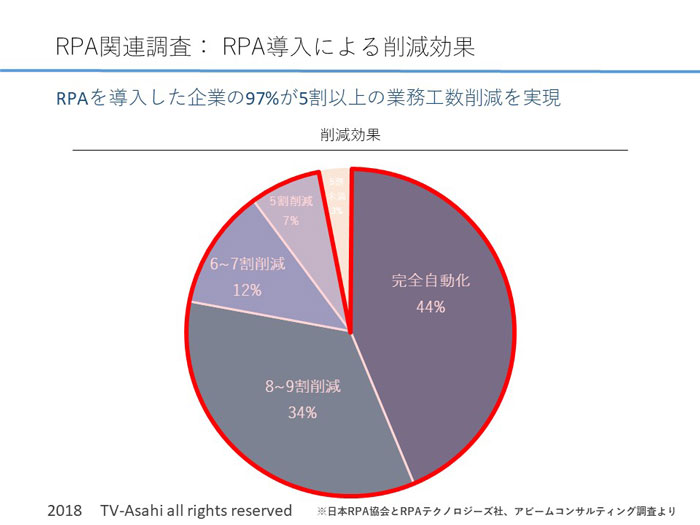

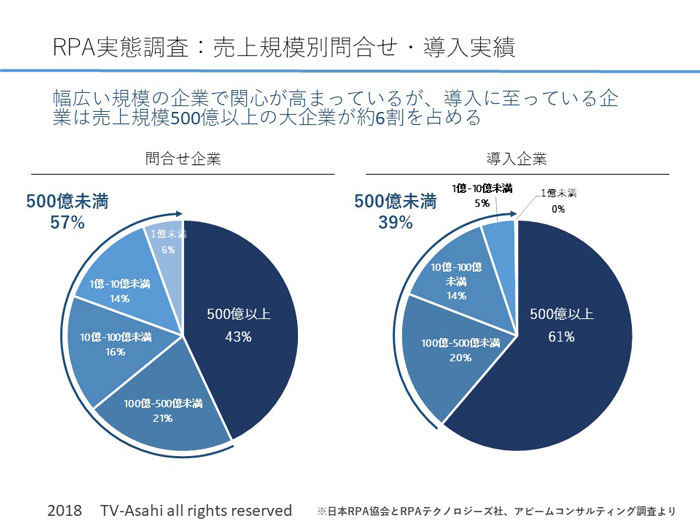

RPAのピークを表すGartner Hype Cycle事実、2017年1月~12月にかけて日本RPA協会とRPAテクノロジーズ株式会社、アビームコンサルティング株式会社が行ったRPA導入企業の実態把握調査では、幅広い業種・業務での導入が進んでおり、特に大手企業が先行していること、導入した企業の64%が4週間以内という短期間で運用を開始し、97%が5割以上の業務工程の削減を実現したことがわかった。これを受け渡辺氏は、「ただし導入効果については、確実に効果の出る定型業務からRPA化が進んでいるのではないか」と推測した。

RPA導入企業の実態把握の円グラフ

RPA導入企業の実態把握の円グラフ■テレビ朝日のRPA化4つの取組み

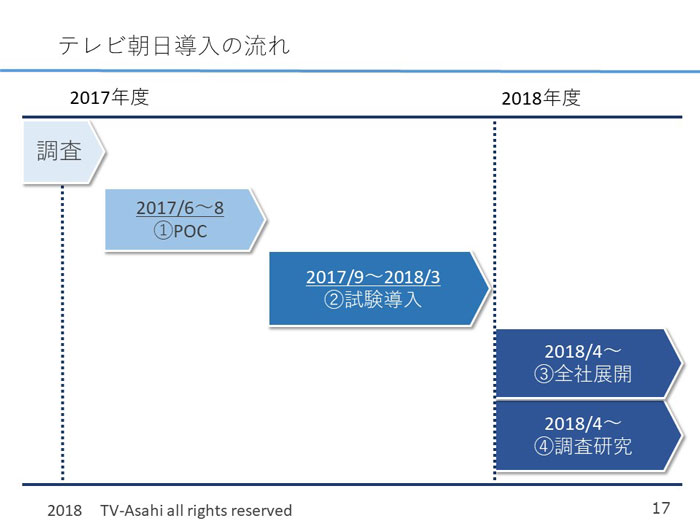

同社では、2016年10月にRPAの導入を検討し、2017年6月~8月にPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施。有効性および構築方法、構築期間、費用等を確認し、対象業務を3つに絞った結果、RPAによる業務の改善、社内環境下での適用を確認し、内製化に向けた準備を整えた。それから2017年9月~2018年3月にかけて試験導入を行い、その結果を踏まえて2018年4月より全社展開、および調査研究を行った。

テレビ朝日RPA導入の流れ

テレビ朝日RPA導入の流れ以下が、同社で行った事例だ。

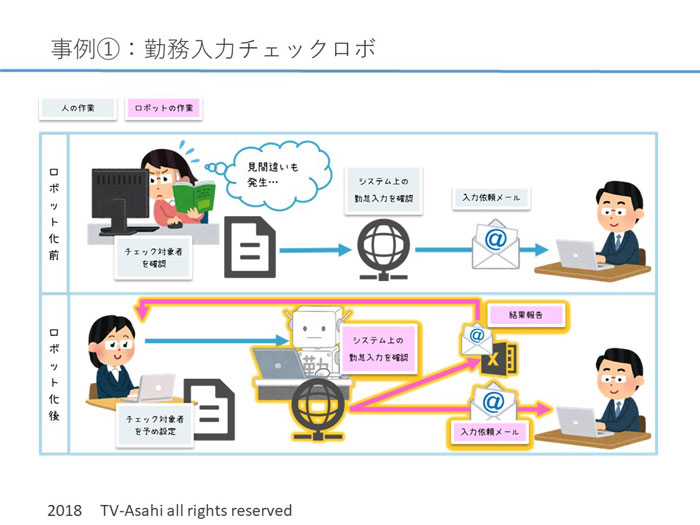

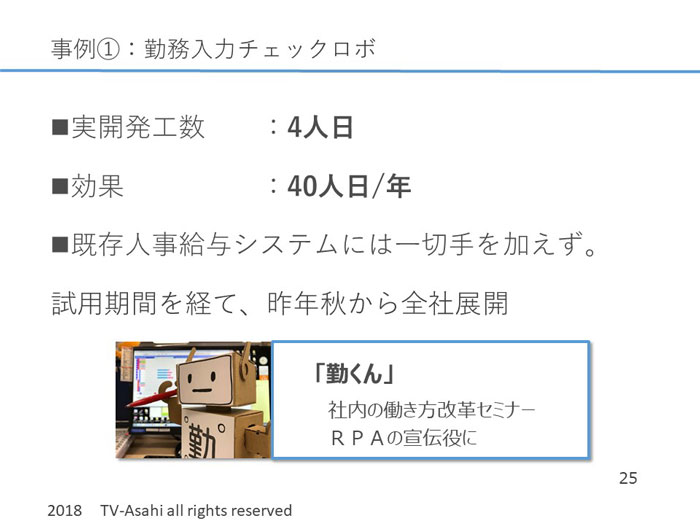

事例1:勤務入力チェックロボ

導入前:勤務入力が不足している社員に、人事担当者から入力依頼メールを送っていた。

導入後:勤務入力状況のチェック・入力依頼メールの送信、チェック結果の報告までRPA化したことにより、人事担当者はチェック内容の設定と結果報告を確認するだけになり、社員の労働時間をより綿密に把握できるようになった。

勤務入力チェックロボの図解

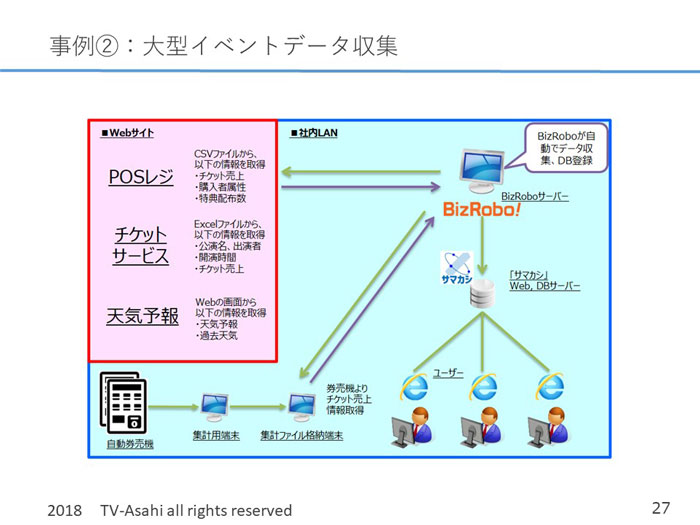

事例2:大型イベントデータ収集

導入前:夏に行われる大型イベントの有料チケットの販売実績を把握する際に、チケット販売状況から販売企画を検討していた。また、集計作業の負荷が高く、手作業では無理だと感じていた。

導入後:RPA化により、販売経路毎のデータを収集し、分析システムにデータを送れるようになった。加えて、販売企画の検討材料になる天気予報もWebから収集できる仕組みを取り入れた。

大型イベントデータ収集の方法

大型イベントデータ収集の方法事例2については、開発開始から稼働までわずか1か月弱で運用できるようになったが、販売パターンが期間中も増えることや、データ提供元の仕様が突然変更となるアクシデントもあった。それでも、ロボットを分散処理化し1台から8台に増設し、仕様変更についてもその日のうちに対応することで、イベント開催期間の44日を無事に乗り切ることができた。

事例3:Stage2(Cognitive)と新しい取組み

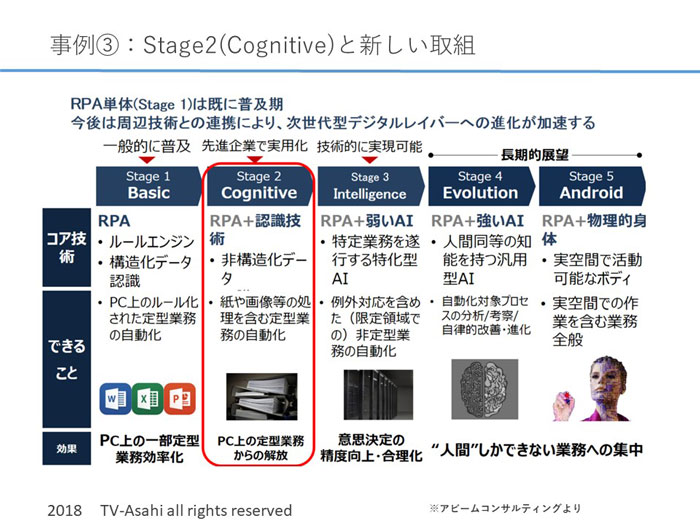

定型業務のRPA化(Stage1)は既に普及していることから、今後は周辺技術との連携により、次世代型デジタルレイバーへの進化を目指した新たな取り組みを行っていることが説明された。

アビームコンサルティングよりRPAのStage分け

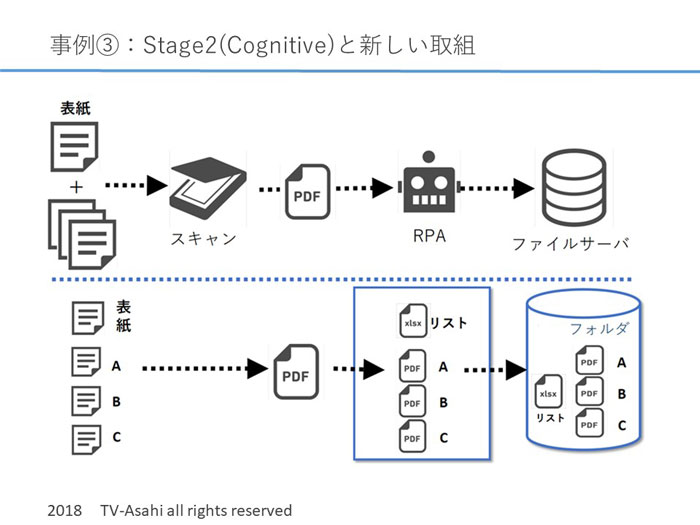

アビームコンサルティングよりRPAのStage分け事例として、これまで人事部では、抱える膨大な紙書類の電子化、ファイル名やフォルダの整理といった作業に手を付けられなかったことを受け、スキャン後の作業を自動化するために、「RPA+OCR」の活用を検討。メリットとして、非定型の書類に対応できること、リスクが最小限であること、複数人分まとめて処理できるといったことが挙げられ、現在、運用テスト中だ。渡辺氏は「この活用法は、他の業務への展開も十分にありうる」と付け加えた。

膨大な紙書類の電子化、ファイル名やフォルダの整理の図解

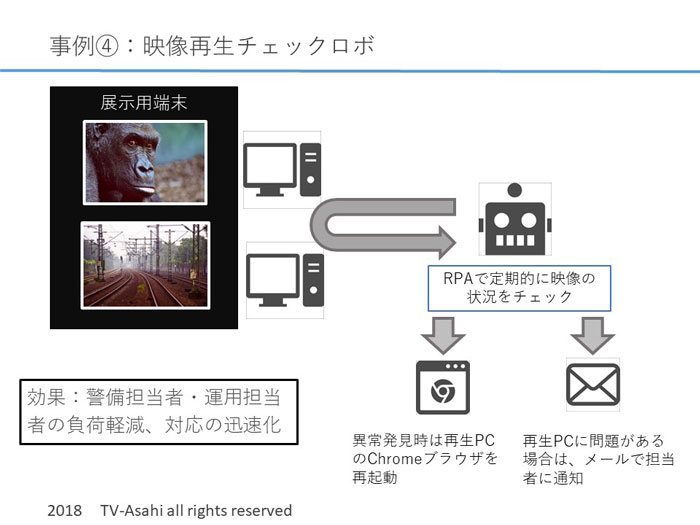

膨大な紙書類の電子化、ファイル名やフォルダの整理の図解事例4:映像再生チェックロボ

導入前:本社アトリウムでのインターネットテレビ展示端末において、時々再生が停止するケースがあり、警備担当者の巡回が必要だった。

導入後:RPAで定期的に映像をチェックして、再生状況を確認。停止している場合は、ブラウザを再起動し、再生端末そのものの動作に問題がある場合は、担当者にメールで通知されるようになった。

映像再生チェックロボの図解

映像再生チェックロボの図解以上の事例を通し、渡辺氏は導入のポイントを4つにまとめた。

1:始め方・進め方

同社ではPOCからボトムアップでスモールスタートしたが、トップダウンでも可能。いずれにせよ、まずはRPA化できるところから開始すると良い。

2:ツールの選定

ツールの選定は非常に重要。年間コストはかかるが、例えスモールスタートでも、最終的なスケールアップを意識して選定すると良い。

3:開発体制

現場に近い仕組みの方が開発スピードも速いことから、開発体制は身近に置くと良い。

4:対象業務の選定

定型業務でも、要件定義をきちんと理解し、ユーザーのやっていることを紐解いたり、業務を切り分けたりしながら取り組むと良い。また、業務に精通する現場のキーマンを窓口にするとスムーズに運ぶ。将来的なシステム更新も考慮して選定するのが望ましい。

■テレビ朝日の新経営計画とさらなるRPAの活用に向けて

最後に渡辺氏より、昨年発表された新経営計画、すべての価値の源泉は“コンテンツ”であるという「テレビ朝日360°」の施策において、「コンテンツ(企画・制作)に集中できる環境を整備するためにも、RPAの活用および研究をグループとして継続的に行っていきたい」と、同社の今後の動向が語られセミナーは終了した。

さらなるRPA化により、人間が携わる業務の削減が実現する分、コンテンツの充実が成される同社の動向をこれからも見守っていきたい。