「プレミアムインストリーム動画広告」の優位性とは?<Brightcove PLAY レポート>

編集部

動画に特化したカンファレンスとしては最大級の『Brightcove PLAY』。ブライトコーブの本社のあるボストンで始まり、日本でも2014年以来毎年開催されているこのイベント。7月6日(金)に開催された『PLAY Tokyo 2018』でのセッション『プレミアムインストリーム動画広告の本気』の模様をレポートする。

このセッションに登壇したのは、株式会社電通 ラジオテレビ局 局長補 須賀久彌氏、株式会社博報堂DYメディアパートナーズ データビジネス開発局 メディアインフラ開発部 部長 松浦伸二氏、ブライトコーブ株式会社 シニアセールスディレクター 北庄司英雄氏、民放公式テレビポータルTVer等の民放キャッチアップサービスにおける動画広告の現状について語られた。須賀氏はプレゼントキャスト出向時にTVer、民放オリンピック公式動画サイトgorin.jpの立ち上げに携わり、松浦氏は以前同社の動画ビジネス部に在籍し、TVer等の民放キャッチアップサービスの広告セールス担当もしていた。

■「プレミアムインストリーム動画広告」の優位性とは

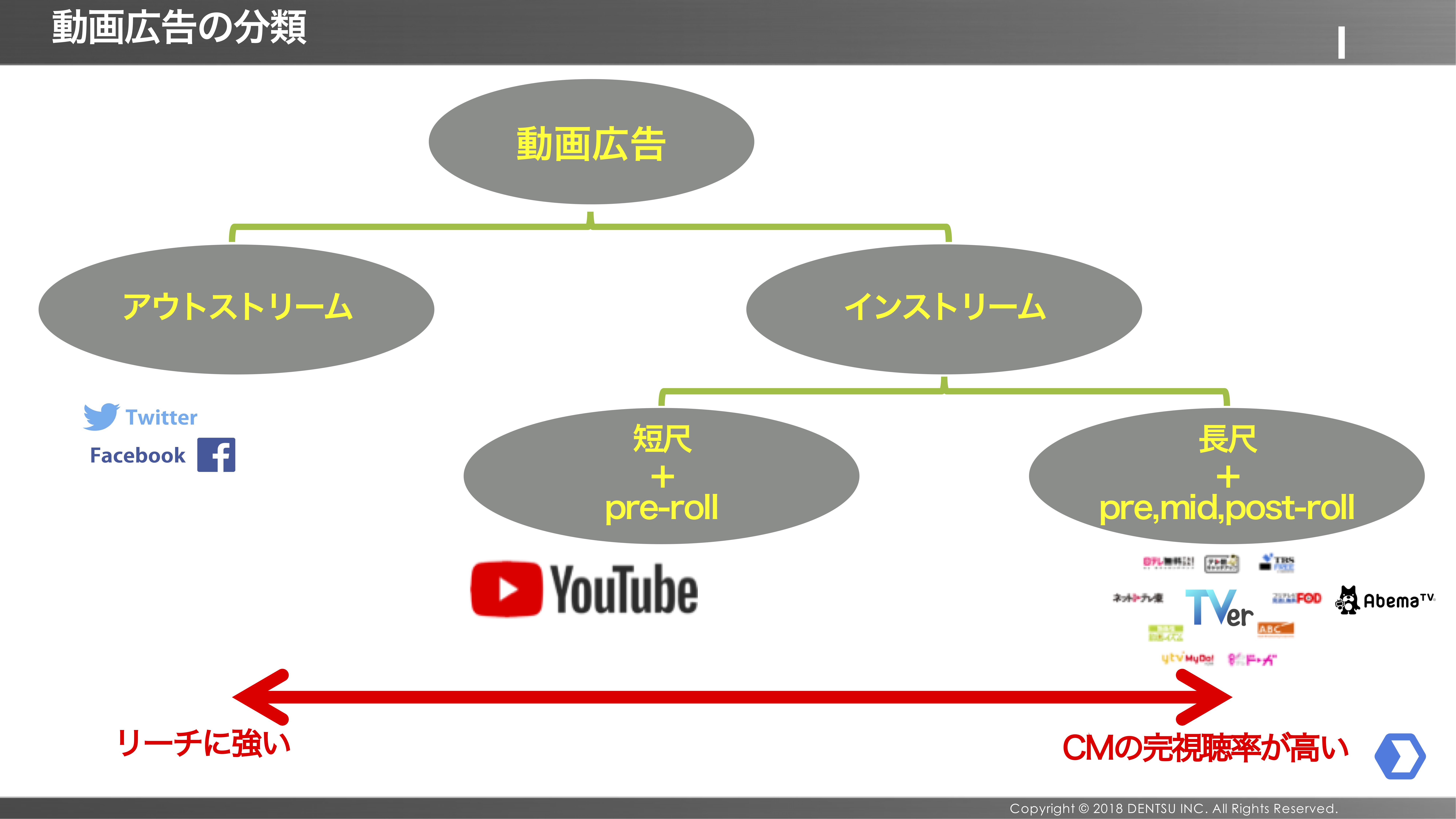

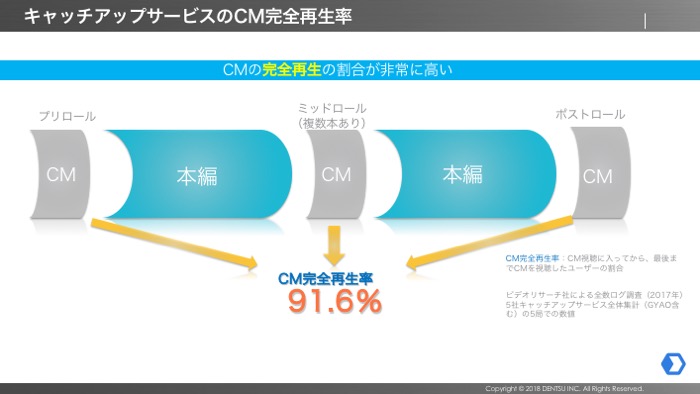

民放キャッチアップサービスには見たい番組があってユーザーが来訪するため、長尺のコンテンツが最初から最後まで見られている。そのため、前後や間に入る広告も離脱されずに見られることが多いという。また、TVer、および民放キャッチアップサービスでは2015年10月以降、300社以上の広告主から出稿されているという実績についても紹介された。

松浦氏は『プレミアムインストリーム動画広告』は、「ブランディング目的で活用されることが多いと思います」とした上で、ブランディング目的のデジタル広告に求められる重要な指標と言える4要素を『オンターゲット率:設定したターゲットに実際に広告を表示できたのか?』『Viewability:表示された広告はユーザーが本当に見られる状態にあったのか?』『Brand Safety:広告が表示されるコンテンツはブランドを毀損する内容でなかったか?』『ユニークリーチ:各メディアの他メディアと重複しないリーチ獲得にどれだけ貢献したのか?』と説明。

また「オンターゲット率は、ネットワーク系(の広告)では30〜40%ということも散見される一方、(見逃し配信サービスでは)弊社の実績で90%ということもある」と、ターゲットへのリーチに優位性があると言及。

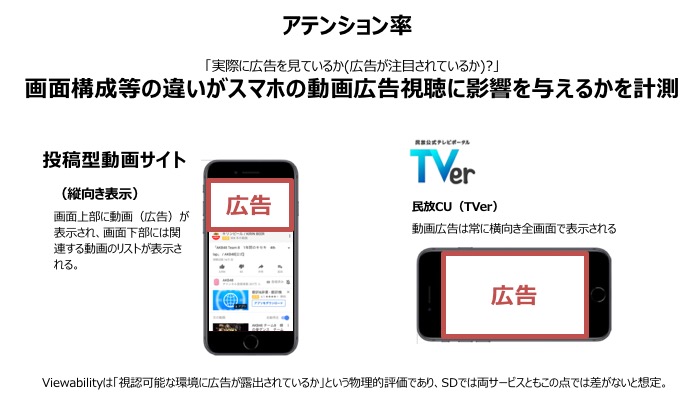

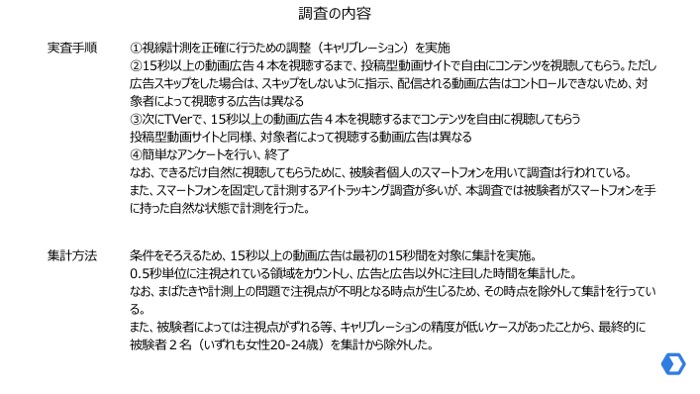

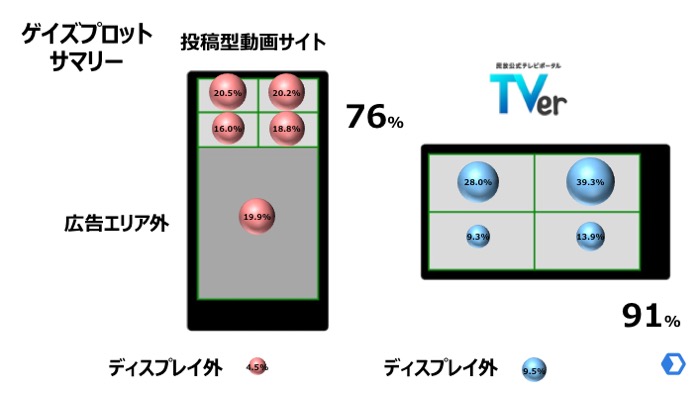

さらに、松浦氏は投稿型動画サイトとTVerを比較し、画面構成の違いが動画広告視聴にどのような影響を与えるかを計測した実験データを紹介。前者は縦向きの画面で動画が画面上部に表示され、下部には関連する動画のリストが表示。後者は横向きの全画面で動画が表示される。投稿型動画サイトの場合、広告が表示される動画枠を見る割合は76%、TVerの場合は全画面が動画(広告)枠になるため91%(残り9%はスマートフォンの外)の割合で画面を見ているという結果が出たという。つまり、Viewabilityでは差がないが、実際に広告を見ているか(注目率)という点ではTVerに優位性があるということになるということになる。

■テレビCMを補完できる存在に

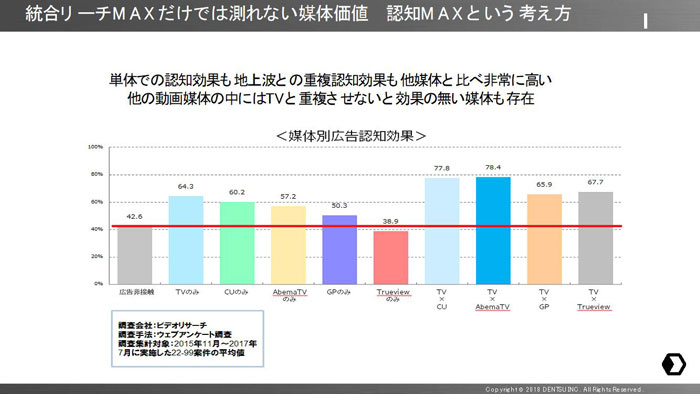

北庄司氏から「プレミアムインストリーム広告を、広告代理店としてどのように販売しているか」という質問に、須賀氏は、通常、リーチを最大化するプランニングを考えることが多いが、たくさんのキャンペーンで調査データを取ることにより、CM認知を最大化するプラニングを行っている。キャッチアップ広告は、単体での認知効果も、地上波との重複認知効果も、他媒体と比べ高いことを紹介。

またセッションの後半では、北庄司氏から「メディアに求めることを教えてください」という質問が投げかけられ、須賀氏は「TVerを立ち上げようとした時(2014年12月)と求めるものは大きくは変わっていない」と答え、『テレビCMでできないことをやりたいというニーズ』『細かいターゲティング』『購入に至った等の細かいデータ取得』『テレビで届かない層(若年層)への補完できるリーチ』という点は、現在でも引き続き重要であると説明。

さらに須賀氏は、『テレビCMを補完できる規模感』『誰もが知っているプラットフォームになること』『テレビCM以上のトラッキング/ターゲティング』、そして『キャッチアップ広告がプレミアム広告枠であるという証明』が必要であると考えている。

「テレビCMを補完できる規模感を作りましょう」という提案も当時したとのことで、この点に関しては「まだたどり着けているとは思っていないのですが、一方で、当時最初の目標としてまず月間1,000万アクティブユーザという大台に上がりましょうと。実はこちらは昨年の暮れに達成しました。6月の民放キャッチアップサービス全体(の数字)で約1,300万のユーザーがいます」と現況を語った。

松浦氏も「視聴率の分析をしていると、10年で関東5局のHUTが7ポイント下がっています。そして、それはHDMIドングルなどの「その他」に奪われているという状況もあり、そこをいかに取り返していくのか」という視点もあると示唆した。

見逃し配信サービスでの広告に関して、貴重な声・データが明かされた当セッション。最後は広告主に向け、「民放キャッチアップのユーザ数もかなり伸張してきて、リーチも拡がっている、YouTubeやアウトストリーム広告にはない価値を提示する材料も揃ってきているので、ぜひまずは両社にお問合せを」と呼びかけ、セッションは締めくくられた。