「都度、検索」から「情報引き寄せ」へ「メディア生活フォーラム2018」レポート前編

編集部

博報堂DYメディアパートナーズ・メディア環境研究所が7月11日、東京都渋谷区の恵比寿ガーデンプレイスのザ・ガーデンホールにて「メディア生活フォーラム2018」を開催した。今年は「情報引き寄せ~意思決定を変える“じぶん情報圏”」をテーマに3部構成で展開。同研究所の吉川昌孝所長をはじめ、冨永直基主席研究員、新美妙子上席研究員、野田絵美上席研究員が登壇し、生活者を取り巻くメディア環境やメディア接触の動向に関する調査分析結果を報告した。

■メディア環境研究所が行うメディア定点調査

メディア環境研究所とは、デジタルをはじめとする様々なメディア環境の変化が、メディアビジネスや生活者の暮らしにどのような影響を与えているかを研究している機関。生活者のメディア接触の動向を調査・分析するため、2006年より東京・愛知・大阪・高知に住む15~69歳の男女を対象に「メディア定点調査(定量調査)」を続けている。

メディア定点調査(定量調査)

メディア定点調査(定量調査)毎年開催するメディア生活フォーラムでは、この定点調査に基づく分析結果が報告される。媒体社やコンテンツホルダー、広告主にとっては、デジタル化が進むメディア環境を背景に、生活者の現状を把握してビジネスに活かすためのヒントを得る場として機能している。

■メディア生活フォーラム2018をはじめるにあたり

同フォーラムは、吉川所長による開会挨拶と共に、今回のテーマに至った背景の解説からスタート。吉川氏によると、メディア生活フォーラム2018の開催日となるこの日は、iPhoneが日本に登場してから丸10年にあたる。以降、各社から「スマートフォン(以下 スマホ)」が発売され、今やスマホの所有率は79.4%にまで達した。この10年で生活者によるスマホの活用の仕方は大きく変わり、通話やメールなどの「コミュニケーション」、検索などの「情報収集」、動画やコミックなどの「エンターテインメント」、さらに「買い物」まで、あらゆる生活のベースになっている。

スマホが生活の起点に

スマホが生活の起点に一方で、過半数を超える若年層は「世の中の情報量は多すぎる」という意識を持っていると指摘。このように、膨大な情報量が目まぐるしく入れ替わるメディア環境は、まさに「情報カオス」の状態にあり、そうした中で、生活者がどのように情報をキャッチし生活を送っているのか。調査から見えてきた、若い人を中心に進んでいる「情報引き寄せ」をテーマに掲げ、メディア生活フォーラム2018は幕を開けた。

■生活者を取り巻くメディア環境の変化

1:メディア接触の実態

新美妙子上席研究員

新美妙子上席研究員新美上席研究員より、13年に渡る定点調査の結果を基に「メディア接触の実態」についての現状が伝えられた。

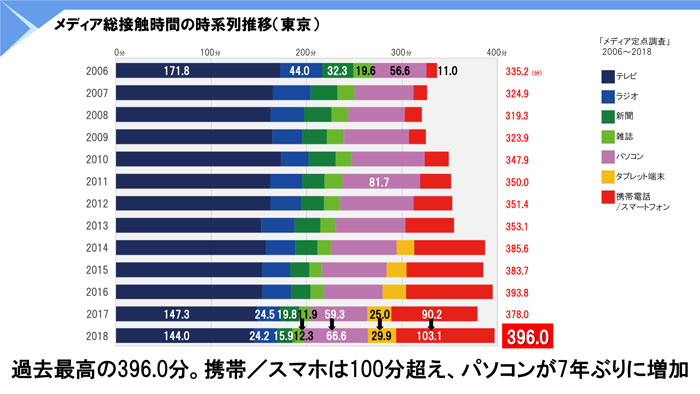

メディア接触時間の時系列推移(東京)

メディア接触時間の時系列推移(東京)メディア総接触時間は、昨年より18.0分の増加となる過去最高の396.0分(1日あたり/週平均)。携帯電話/スマホについては昨年より12.9分増の初の100分越える結果となった。パソコンは、2011年の81.7分をピークに毎年減少し続けていたが、7年ぶりに増加して66.6分となった。

結果、デジタルメディア(パソコン・携帯電話/スマホ・タブレット端末の合計)が全体に占めるシェアは50.4%と、調査開始以来、初めて1/2を超えて過半数に達した。中でもモバイル(携帯電話/スマホ・タブレット端末の合計)のシェアは年々拡大しており、今年、モバイルが全体に占めるシェアは33.6%と、初めて1/3を超えた。加えて、10~20代のいわゆるスマホ・ネイティブと呼ばれる若者を対象としたデータによると、若年層のデジタルメディアのシェアは7割前後、モバイルは半数を超えており、モバイルシフトは既に完了している。もちろん、全年齢層となる全体でも、モバイルシフトはさらに加速している。

2:メディアイメージの変化

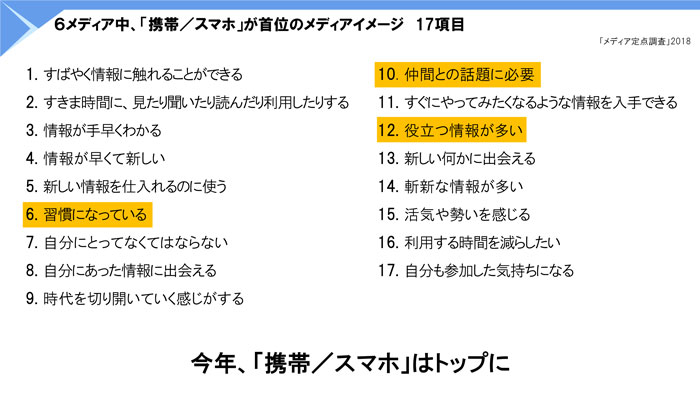

メディアイメージでは、携帯電話/スマホの首位項目が、メディアイメージ全42項目中17項目と躍進を見せた(タブレット端末のメディアイメージは調査を行っていない)。

「携帯/スマホ」が首位のメディアイメージ

「携帯/スマホ」が首位のメディアイメージ中でも、「習慣になっている」が5ポイント増(2017年:59.1%→2018年:64.1%)、「仲間との話題に必要」が6.2ポイント増(2017年:45.0%→2018年:51.2%)、「役立つ情報が多い」は2.3ポイント増(2017年:46.3%→2018年:48.6%)で首位に立ったことが興味深い。このことから、携帯/スマホが従来の「早い」「新しい」というイメージに加えて、「習慣」「仲間との話題」「役立つ」といった、生活に根差した新たなイメージを獲得し、多方面に拡張していることがわかった。

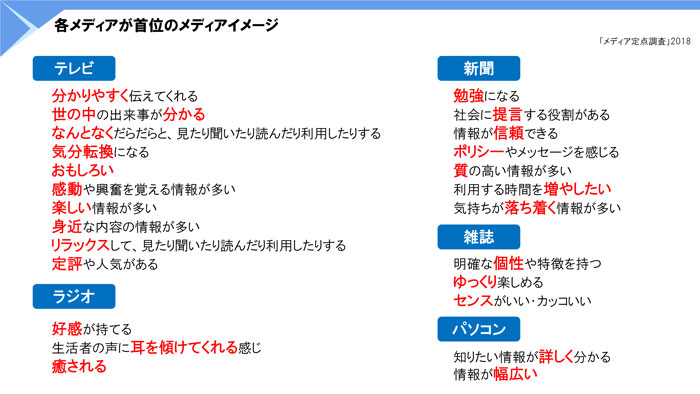

各メディアが首位のメディアイメージ

各メディアが首位のメディアイメージ3:携帯/スマホの利用機能

携帯/スマホの利用機能トップ10によると、コミュニケーション、検索、カメラ機能に加え、ニュース、動画、ショッピングと利用は多岐にわたり、メディア行動から生活行動まで拡張している。

携帯/スマホの利用機能 トップ10

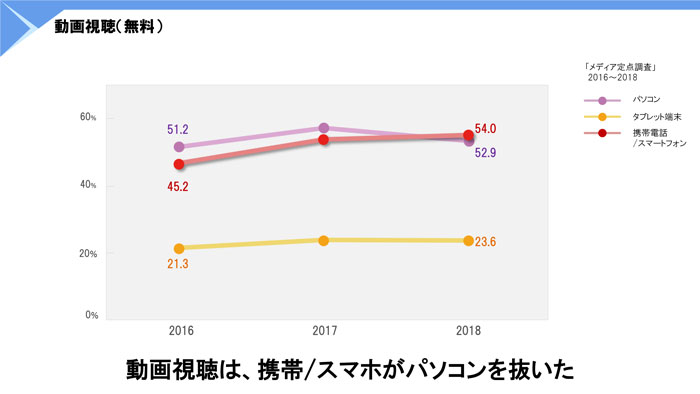

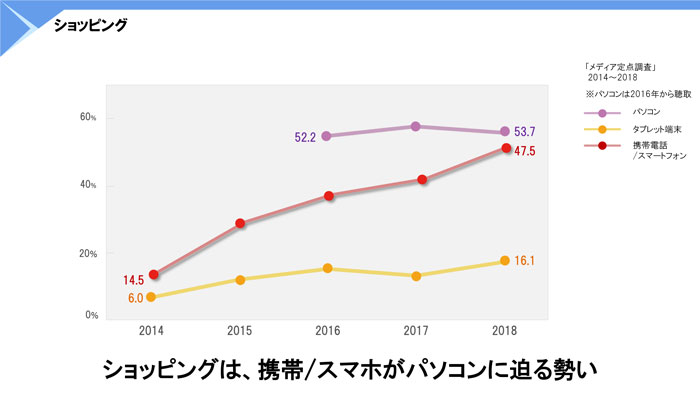

携帯/スマホの利用機能 トップ10動画視聴は、携帯/スマホがパソコンを抜き、ショッピングにおいては、2014年に携帯/スマホでショッピングする人は14.5%だったが、たった4年で47.5%となり、パソコンに迫る勢いで伸びている。

動画視聴(無料)

動画視聴(無料)

ショッピング

ショッピング携帯/スマホは、コミュニケーションツールから、見る・聴く・使う生活ツールへと変化を見せた。

以上のことから、若年層を中心に、スマホはコミュニケーションだけでなく見る・聴く・使うツールとして生活のあらゆる場面で活用されていることがメディア定点調査2018より明らかになった。

■生活者の新たな情報行動「都度、検索」から「情報引き寄せ」へ

野田絵美上席研究員

野田絵美上席研究員では、スマホベースの若年層の情報行動にどんな変化が起きているのか、野田上席研究員より発表がなされた。

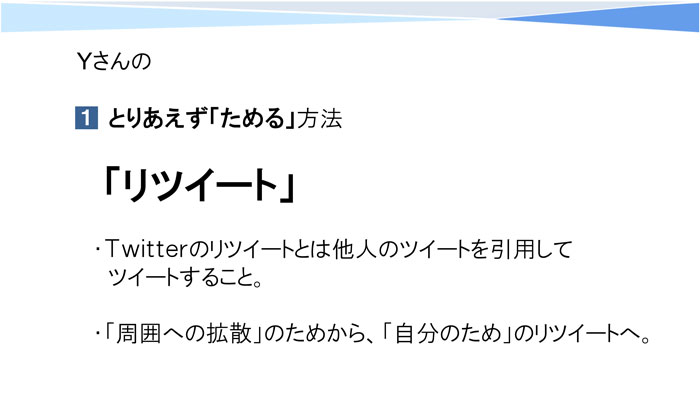

調査によると、10~20代のいわゆるスマホ・ネイティブと呼ばれる若者たちは、スマホの機能をうまく利用して、自分の興味のある情報が手元にすぐあるように情報を引き寄せている。情報の引き寄せ方は2パターンで、気になった情報について、スクショやSNSで【とりあえず「ためる」】方法と、フォローやいいねをして、自分に有益な情報が【自然に「たまるようにする」】方法が挙げられた。

「情報引き寄せ」実施で意思決定のスピードが高速化!番組やコンテンツ選択にも影響

●とりあえず「ためる」=見る、買う前に選択肢を、とりあえず「ためる」

●自然に「たまるようにする」=自分に有益な情報が更新されて「たまるようにする」

いちいち検索するより、アルゴリズムをうまく利用する知恵で、常に最新の自分にとっていい情報があるようにしている。

こうした行動が、若年の、特に女性層を中心に生まれており、情報を必要になる“前”に手元に「引き寄せる」、同フォーラムのテーマでもある「情報引き寄せ」という、生活者の新たな情報行動だ。

前編では、メディア環境研究所が行うメディア定点調査2018から考察する、生活者を取り巻くメディア環境の変化と、生活者の新たな情報行動である「都度、検索」から「情報引き寄せ」への変化について発表がなされた。続く後編では、情報を引き寄せる生活者は、意思決定をどのように変化しているのか。それに対し、企業はどう対処し、アプローチしたらよいのかをお送りする。