意思決定を変える“じぶん生活圏”へのアプローチ「メディア生活フォーラム2018」レポート後編

編集部

博報堂DYメディアパートナーズ・メディア環境研究所が7月11日、東京都渋谷区の恵比寿ガーデンプレイスのザ・ガーデンホールにて「メディア生活フォーラム2018」を開催した。今年は「情報引き寄せ~意思決定を変える“じぶん情報圏”」をテーマに3部構成で展開。同研究所の吉川昌孝所長をはじめ、冨永直基主席研究員、新美妙子上席研究員、野田絵美上席研究員が登壇し、生活者を取り巻くメディア環境やメディア接触の動向に関する調査分析結果を報告した。

メディア環境研究所が行うメディア定点調査2018から考察する、生活者を取り巻くメディア環境の変化と、生活者の新たな情報行動である「都度、検索」から「情報引き寄せ」への変化について触れた前編の内容を踏まえ、後編では、「情報を引き寄せる生活者は、意思決定をどのように変えているのか」、「新たな情報行動に対し、企業はどう対処し、アプローチしたらよいか」をレポートする。

■“じぶん生活圏”を持つことによる意思決定の変化、高速化

冨永直基主席研究員

冨永直基主席研究員登壇した冨永主席研究員は、生活者は、何か行動する時に情報を「都度、検索」せずに、興味ある情報を必要になる“前”に、手元に、「引き寄せて、ためて、使う」ようになったと指摘。意思決定を行う際に、ためておいた情報の「選択肢の中から選択する」動きがあると発表した。また、情報を「引き寄せて、ためておいて、いつでも、どこでも必要なときに、すぐに使うことができる」状態のことを“じぶん情報圏”と命名し、“じぶん情報圏”は、自分にとって“有益”で、自分のためだけの情報に、常時更新されているものであると定義した。

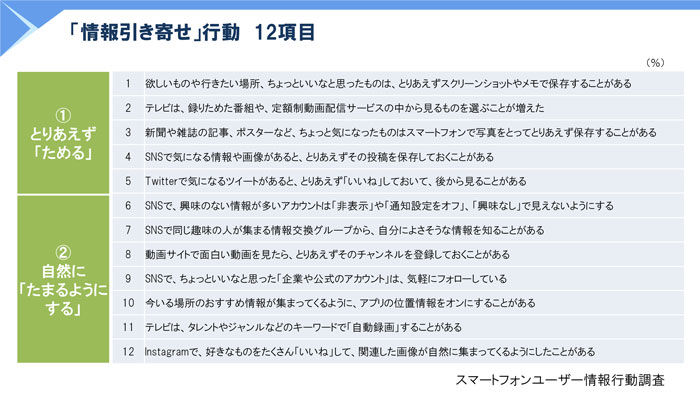

また、同研究所で行った「スマートフォンユーザー情報行動調査2018」では、「情報引き寄せ」行動12項目のうち、①とりあえず「ためる」、②自然に「たまるようにする」に分けた実施率を紹介した。

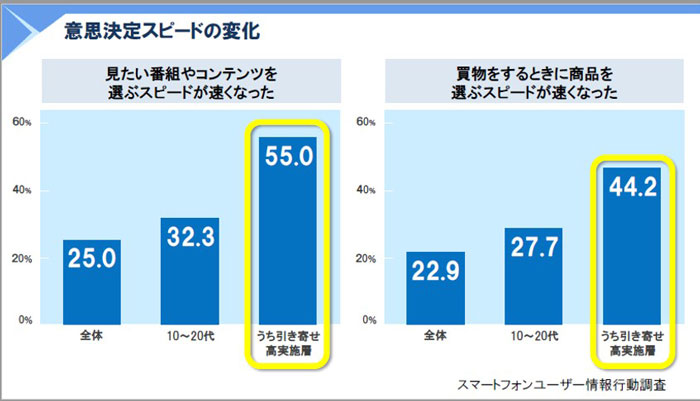

それによると、10~20代のうち81.3%が、何らかの「情報引き寄せ」行動を実施しており、さらに4人に1人(26.7%)は、12個中6つ以上実施している「引き寄せ高実施層」である。この「引き寄せ高実施層」ほど、見たい番組やコンテンツを選んだり、買い物で商品を選ぶなどの意思決定をするスピードが高速化していることが明らかになった。“じぶん情報圏”を持つことで、いつも必要な情報にアクセスできる環境が実現し、意思決定のスピードが高速化したことが報告された。

■生活者の新たな情報行動に対する企業側アプローチ方法

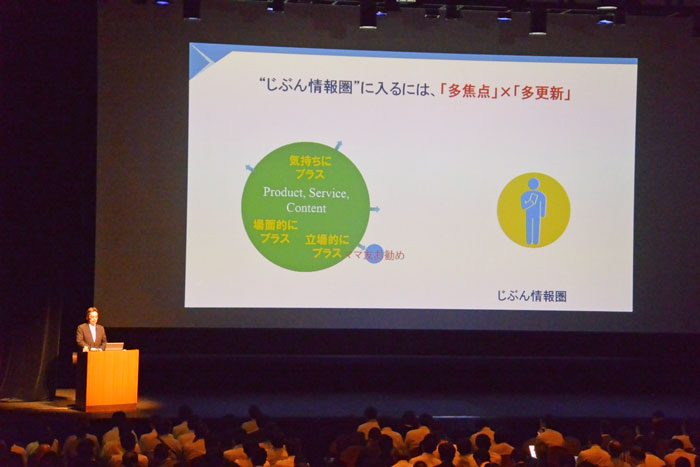

「都度、検索」から「情報引き寄せ」へ、そして“じぶん情報圏”による意思決定の高速化という生活者の新たな情報行動に、企業はどう対処し、アプローチすればよいのか。冨永氏は、「生活者の“じぶん情報圏”に入る必要がある」とコメント。そのキーワードとして、「使える情報」「多焦点」「多更新」の3つを挙げた。

「使える情報」の判断基準は、生活者にとっての「いいね」、つまり興味を持ってもらえるかどうかが大きく、生活者の気持ちや生活にプラスをもたらすものかどうか、たとえ今すぐでなくても、いつか使えそうな情報であることが大切だ。そのため、これまでのような、企業が伝えたい情報を伝えたいときに伝えるスタンスでは、生活者の“じぶん情報圏”には入れない。

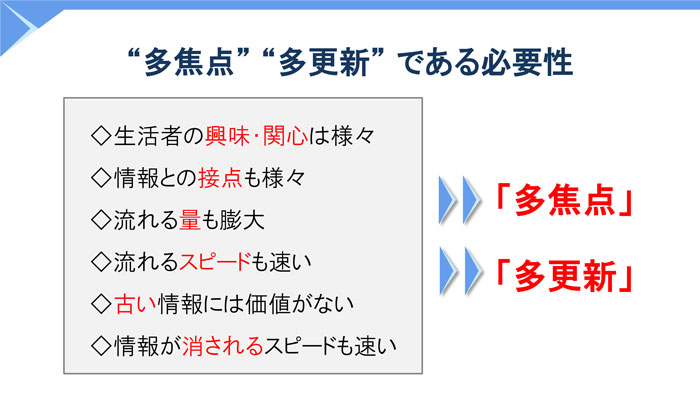

また、冨永氏は「多焦点」「多更新」である必要性を、以下のようにまとめた。

「多焦点」とは、これまでの焦点を絞り発信する方法ではなく、焦点を増やし、情報の多様性と拡張性を備えることを意味する。例えば、企業が伝えたい情報には目を留めてくれなくても、生活者の興味のある情報に目に留めてくれることで、そうした情報に関連する商品について“この商品いいかもしれない”と思うようになったり、コンテンツの面白さや制作側の思いを知る機会を持ったりすることで、提供している企業そのものが“いいな”と感じるようになるかもしれない。

また、「多更新」とは、短期間に集中して発信するのではなく、常に更新するという思考の元、新しい情報をどんどん発信していく情報の鮮度維持と、接点を確保することを指す。例として、ワンクールだけのドラマの公式サイトは、ドラマが終了すると更新されないため、終了と同時にわざわざ消さなければならないのであえて最初からフォローしない生活者がいることや、更新されないネイル情報には誰も興味を示さないなど、古い情報は淘汰される傾向がある。しかし、常時、情報を更新していけば、次につながる可能性が高まる。ドラマであれば、公式サイトではなくドラマの出演者で更新し、つなげていくといった方法も考えられると意見した。

そのように、多焦点×多更新により、生活者の興味がいくつか重なり、それが愛着となって、生活者と企業との間に、新しい関係性を築くことが可能になるのかもしれない。

以上のことから冨永氏は、生活者の“じぶん情報圏”に入るには、「多焦点」×「多更新」で、「使える情報」を発信し、生活者に情報を引き寄せられ続けることが肝要とした。何より、「使える情報をつくる、あるいは編集するという作業は、媒体社が得意とする分野ではなかろうか」と呼びかけ、「多焦点」×「多更新」での情報発信は、広告主にとっても大きなチャンスになるとの考えを示した。

「研究開発からマーケティング、販売に至るまで、実に多様な部門部署を抱えており、社員も居住地も多様で有能な人材が企業には集まっている。そうした経営資源を最大限に生かし、これまでの知見も踏まえたチャレンジができれば、新しいチャンスを生めるはずである」とコメント。「多更新」で情報を伝える術は広告会社が担える。3者(広告主企業×媒体社×広告会社)が共同で生活者にアプローチをすることによって、その精度や確率が上がるようになっていくという考えで、話を結んだ。

■これからのコアバリューの作り方と落とし込みポイント

最後に、同フォーラムを振り返った吉川所長は、「思い切って刺激的な言い方をさせていただくとすれば」と前置きした上で、「生活者にとって使える情報を『多焦点』×『多更新』で流すということは、コアバリューを伝えるということはもちろんやっていくが、もう一つ別のやり方として、企業が考えるコアバリューから一度離れてみることが大切ではないか」と提案した。それには、昨今、コアバリューから離れたところから話題になったドラマやニュースが見受けられるとコメント。

例えば、先に行われたFIFAワールドカップでは、日本代表の大迫傑選手の「大迫ハンパないって」フィーバーが起こり、サッカーに興味を持つ人や試合を視聴する人が増えたこと。あるドラマでは、エンディングの歌とダンスが話題になり、そこからドラマのヒットにつながったといったような、付帯情報からブランドのコアな部分に結びつくといった現象が起きている。吉川氏はこうした現象を、「入口はかなり離れた部分ではあるが、それがきっかけになって、“じゃあ見てみようかな”、そんなふうにコアな部分に戻ってくるといった流れがきている」と分析した。

一方では、「生活者のメディア接触や情報行動がものすごく分散化してきている」と指摘し、バズることで話題になったり、インスタ映えといった拡散機能を持つ新定番が誕生したり、コンテンツマーケティングやデータマーケティングなど、少し違う手口で生活者にアプローチする手法が出てきたことを上げた。吉川氏は、「ターゲットが分散化しても、それぞれのメッセージはコアバリューをベースに派生したもの。それを、手や品を変え発信しているだけで、最終的に届けているメッセージはコアバリューだ」とまとめた。また、今回、同社が命名した“じぶん情報圏”では、まったく関係ないものも引き寄せている場合があると言い、「実際に伝えるメッセージの中身も分散していかないといけない」という見解を述べた。だからこそ、「あえてコアバリューから離れてみる、そんな視点が必要である」と、社会が興味を持つ事柄を絞り、提示することはベースとして必用だが、その起点だけでなく、分散する意味でも「多焦点」が不可欠だと話した。

以上のことから、「起点としてIntegration(統合)は必要だが、コアバリューだけの一本柱の勝負ではリスクが高い」とし、「ものすごい量の情報が高スピードで流れてしまうことを考えると、昔のように何回も反復で刷り込む、あるいはすべての接点で接してもらおうとするのではなく、『多焦点』×『多更新』を用いてコアバリューやロイヤリティに触れてもらう、感じてもらうことが大切である」とまとめた。加えて、「Integretionだけでなく、Diversity(多様性)も必要である」と発言し、例として、生物多様性では、環境が豊かになるためには色々な生物がいた方がいいとされていることや、企業においてもイノベーションを起こすには、多種多様な人材が集まった方が望ましいことを挙げ、「コミュニケーションの幅の部分で多様性を持たなければいけないのが今の世の中である」とし、「多焦点、多更新、といったことになれば現時点での作業としてはいくぶん手間暇はかかるが、AIの活用やインフラが整いつつある今、そこはテクノロジーが解決する部分でもある。その時に何をコアにして、何を付帯構造にするのか、そこの部分でクリエイティビティを発揮していけばいい」と伝えた。

最後に吉川氏は、「“じぶん情報圏”に情報を送り込むには、多様性を許容する、これまでのような強固な戦略ではなく、ハンドルの遊びのような部分を許容できるか、そこがポイントになっていくのではないか」と述べ同フォーラムは終了した。