INTER BEE CONNECTEDボードメンバーに聞く、企画セッションの概要と見どころ【後編】

編集部

千葉・幕張メッセで、11月14日(水)から16日(金)まで開催するメディア&エンターテインメント総合展示会Inter BEE 2018。今年も様々な展示や基調講演、セッションなどが企画されている。注目が集まるイベントの一つであるINTER BEE CONNECTEDの企画セッションでは、「インターネット時代にテレビというものをどういう風にとらえたら良いのか」をテーマに、放送を中心とした映像ビジネスの最新動向について、3日間にわたり当事者たちが登壇する。

塚本幹夫氏

塚本幹夫氏前編に続き、同セッションの仕掛け人で、主査を務める塚本幹夫氏(株式会社ワイズ・メディア取締役 メディアストラテジスト)に開催直前インタビューを敢行。今年の企画セッションのラインナップと概要、見どころについて詳しく伺った。

■事前スケジューリングマスト!各セッション概要と見どころ

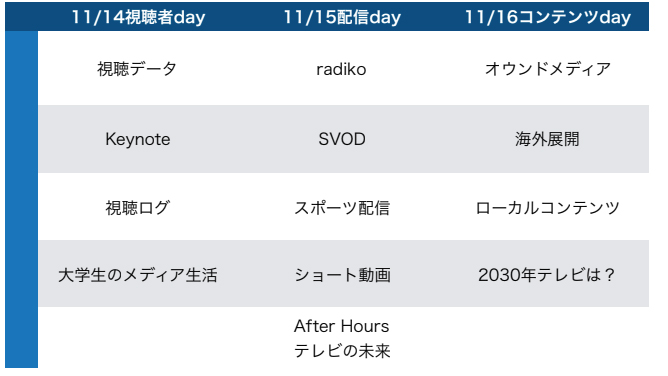

毎年人気を博すINTER BEE CONNECTED の企画セッション。今年は3日間それぞれにテーマを設け、下図のスケジュールで行われる予定だ。

塚本氏は「セッションはみんな、最近のテレビの変化を、さまざまな角度から切り取り、明らかにしていこうという内容になっている」と、以下、各セッションの概要を語った。

◇14日「視聴者DAY」

初日は塚本氏がモデレーターを務める基調講演『ネットとテレビの境目からテレビの未来を語る』(13:00〜14:30、国際会議場2階「コンベンションホールA」)が予定されている。登壇者の選定では、「これまでの主なテレビ批評は、内情を余り知らない外の評論家によるものか、テレビ局OBによる懐古主義的なものばかりで、現場にほとんど響くことはなかった。本当にテレビの表と裏をよく知り尽し、ネットの最前線でも活躍している、そういう人たちにテレビを、テレビ愛を語ってもらいたい。そんな私の気持ちに共感し、実現してくれる方々に登壇をお願いしました」と、塚本氏の思いを具現化する講演により、テレビの今と未来へのヒントが掴めそうだ。

打ち合わせの様子

打ち合わせの様子また、展示ホール7/INTER BEE CONNECTED内オープンステージで行われる最初のセッション『マルチスクリーン時代の 動画視聴者像 ~電通とビデオリサーチによる最新分析~』(10:30-12:00)を皮切りに、『進化する テレビ視聴ログデータ最前線』(15:00-16:00)では、視聴データや視聴ログといったデータから見て、テレビにはどのような可能性があるのかが語られ、『大学生に生で聞く メディア生活』(16:30-17:30)では、若者にフォーカスし、どのようにテレビと関わっているのか、何らかのヒントを聴講者に与える内容になる。

◇15日「配信DAY」

2日目はラジオ、SVOD、スポーツ、新しいテーマでもあるショート動画と、色々な角度から配信について検証するセッション内容となる。『ラジオを止めるな! ~進化し続けるradikoの取り組み』(10:30〜11:30)では、放送同時配信が総務省、NHKで話題を呼び注目されはじめた今、先行事例でもあるradikoを取り上げて、その取組みから、テレビにも新しい刺激を与えることを目的としている。『テレビ局発のSVODサービスは どこに向かうのか?』(12:30〜14:00)では、放送局を主体としたSVODの現状についてセッションする。『スポーツ配信の 可能性はいま2018 ~拡充してきた各種取り組み事例から~』(14:30〜15:30)では、放映権を持つスポーツ配信を各局どのように行っているのか、現状から可能性までを探る。

また、今年初登場のショート動画関連では、『「ショート動画」は テレビ局の次の主戦場になるか?』(16:00〜17:00)をテーマに、テレビ局が持つノウハウをベースにどのようなサービスを横に展開していくのか、各局のサービスに主体的に絡んできた人たちの話を聞いてみようという内容になっている。また、展示場終了後に行われる『After Hours! ユーザ目線でのテレビの未来(仮)』(17:30〜19:30)については、前編でも触れたように「本当にどうなるかわからない。来ないとわかりません!」と塚本氏でも予測が付かないと語っていたが、どんなセッションになるかは、こちらの打ち合わせをレポートした記事をぜひチェックしていただきたい。

「After Hours!」打ち合わせの様子

「After Hours!」打ち合わせの様子◇16日「コンテンツDAY」

最終日は、“テレビ局はコンテンツをどういう風に取り上げて行くのか”を主軸に、オウンドメディア、テレビ番組の海外展開、ローカルコンテンツ制作、未来のテレビについてどのように考えられるか、俯瞰的なセッションが行われる予定だ。『盛り上がる 放送局のオウンドメディア』(10:30〜11:30)に始まり、中でも『ここまで来た テレビ番組の海外展開』(12:00〜13:00)について塚本氏は、「2000年代初頭の日本は海外番販が遅れていると言われていたが、今や海外展開は無視できないビジネスに拡大している。モデレーターの元日本テレビ・現佛教大学の大場氏は研究テーマが海外コンテンツなので、どのような話が聞けるのか楽しみです」とコメントした。

また、毎年取り上げてきたローカルコンテンツでは、『ローカルコンテンツ × 持続力のある地域創生』(13:30〜15:00)を今年のテーマとし、地域の活性化に貢献する事例を織り交ぜたローカルコンテンツ制作と地域創生の可能性についてのセッションが行われる。最終セッションである『2030年 テレビは何ができるのか? 〜Society5.0時代のメディアの役割〜』(15:30〜17:00)では、京都大学の先生をゲストに、次世代メディアの役割を学術的に、そして現場の方々をパネリストに呼び、実践的に紐解くものとなる。塚本氏は、「テレビメディアがどんな役割を果たすか、再度まとめ、来年につなげてほしい」と同セッションにはそうした意図もあると語った。

各セッション終了後は、登壇者への質問や名刺交換といった時間が今年は設けられる予定だ。「日本の展示会では1人しゃべりの発表が多いが、アメリカのセッションではパネラー同士のクロストークが主で、モデレーターが入ることはほとんどない。聴講者も、マイクの前に列をなし質問する機会を待っている。INTER BEE CONNECTED の企画セッションも、日本では滅多にない欧米スタイルの形を取っているので、事前打ち合わせはしていても、予定調和でない面白いクロストークが聞けると思います。登壇者とはぜひ直接、話す機会を持った方が良いと思うので、セッション後の時間に余裕を持ちいらしてください」と話す。

最後に、改めて上記、各セッションの内容を見返した塚本氏は、「こうして見ると、政策的に話題になったこと、ビジネス的に話題になったこと、次を見据えた新たな展開と、色々な方向からこの3日間楽しめる内容になっている。特に今回は日ごとにテーマが分けられているので、“この日1日はセッションを聞こう”、“この日は展示場を回ろう”など、なるべく事前にHPをご覧になってスケジューリングしてから来場することをおすすめします」とアドバイスした。