調査・分析・アウトプット!~テレビ朝日の視聴率マーケティング~

編集部

テレビ局のマーケティングに欠かせない視聴率。視聴スタイルが急激に変化を遂げている時代でも、この数字がテレビにとって大きな意味があるのは不変。テレビ朝日の戦略マーケティング担当部長・松瀬俊一郎氏に、視聴率が持つ意味と戦略を尋ねた。

総合編成局 編成部 戦略マーケティング担当部長 松瀬俊一郎氏

総合編成局 編成部 戦略マーケティング担当部長 松瀬俊一郎氏<松瀬俊一郎氏プロフィール>

テレビ朝日 総合編成局 編成部 戦略マーケティング担当部長。テレビ朝日の編成に携わって14年。局全体と個別の番組の視聴率をどう上げていくかの編成的なプランニングを、調査・戦略立案・提案という一連の流れで行っている。

■マーケティングのベースは視聴率!

テレビの編成を行う際のマーケティングは、何をするのか? 松瀬氏は「一番のベースは視聴率です。視聴率が番組評価の基本で、営業的には売り上げに、テレビのメディアパワーにもつながります」ときっぱり答え、こう続ける。

「世帯視聴率をベースに、性別、年齢別の視聴率、毎分視聴率、系列局の視聴率の基本的なところをまず見て、どういう番組だったのか、裏番組は何だったのか、などの要素をかけ合わせて分析をします」

この分析を元に、次の施策を番組の編成担当やプロデューサー陣とコミュニケーションを取りながら考えていくのだという。そして視聴率だけでは見えない部分は、調査会社との連携、視聴者のグループインタビュー、ウェブでのアンケート調査、SNSやインターネット上での反応などを活用し、その中から番組の特性や編成プランに有用なものを抜き出して、方策を提案する。

■データ収集は容易に。どう分析・解釈するかが重要!

近年は視聴者のスタイルの変化やネットの普及によって、生み出されるデータも収集方法も多様化している。どのように視聴率、その他のデータを活用しているのか。勘所を松瀬氏は次のように語る。

「データはたくさんあります。ポイントは、そのデータをどう取捨選択するのかです。データ集めという名の調査は、ある程度の知識やスキルがあれば、誰でもできますが、どのデータを用いて、どう分析して解釈を加え、適切にアウトプットすることが重要で、この一連の流れができていないと、有用なマーケティングにはなりません」

一方で、松瀬氏はテレビ局の特殊性についても言及する。テレビ番組は、一般的な商品のようにパッケージを見せて売れず、試食もできない一種の総合芸術による創作物だといい、マーケティングにおける心得をこう表現する。

「テレビ番組は、“0”の状態から創り始めて、さまざまな工程を経て“1”の創作物になります。その“1”のものに対してマーケティングができることは、それを“1.1”とか“1.2”にしていく作業です。“1”のままだと視聴率が8%だけれども、改善を加えれば10%まで行くのではないか、というお手伝いをするのです」

■基準が違うものを的確に比較できれば、可能性が広がる

ここ数年、タイムシフトやネットでテレビコンテンツを見たり接したりする視聴者が増え、視聴率のデータにも変化が出てきているのではないだろうか。視聴環境の変化と視聴率のとらえ方についての考えを、松瀬氏は明かしてくれた。

「地上波がもちろん核ですが、BS、CS、インターネットと動画配信、そしてメディアシティなどのリアルイベント、これら5メディアをトータルとしてマーケティングしていく必要があり、ここ数年テレビ朝日は動き始めています。また、メディアによってそれぞれ評価指標があり、地上波では視聴率を重要視しますが、BSは接触率の機械式調査が始まりました。CSは単に加入者数が多ければ良いというわけではないので、独自のルールの中で業績を上げるための戦略を担当者と立てます。例えば、動画配信などは数字の見方が非常に難しかったのですが、ようやく、どれくらい再生されたら“結構いい”、どれくらい再生されたら “まあまあ”といった見方ができ始めました」

これらの数字は、テレビ局でよく起こる「カリバニ議論(=Cannibalization)」において、視聴率に換算するための目安となる。例えば現状マネタイズ化が出来ていないタイムシフト視聴から、マネタイズ化が出来ている動画配信の方へと導くという方策も立てられるのだ。

かつては番組をネット配信することに少なからず抵抗があったというが、このような手法で、“視聴者に番組を届ける機会をより多く作り出す”という動きが徐々に出てきている。

■ライフスタイルは変化しても、リアルタイムが強い!

では、近年テレビ視聴者には、どのような変化が起こっているのだろうか。松瀬氏は、次のように答えた。

「かつてはファミリーであろうが一人であろうが、据え付け型のテレビの前で、リアルタイムで見るのが標準だったところが、タイムシフト、デバイスシフト、プレイスシフトの3シフトが起こっていることは確かです。録画機器が進歩し、スマホが登場して屋外でも番組が見られています」

これについて松瀬氏は、明確な数字を提示してリアルタイムのテレビ視聴が重要な位置を占めているということを教えてくれる。

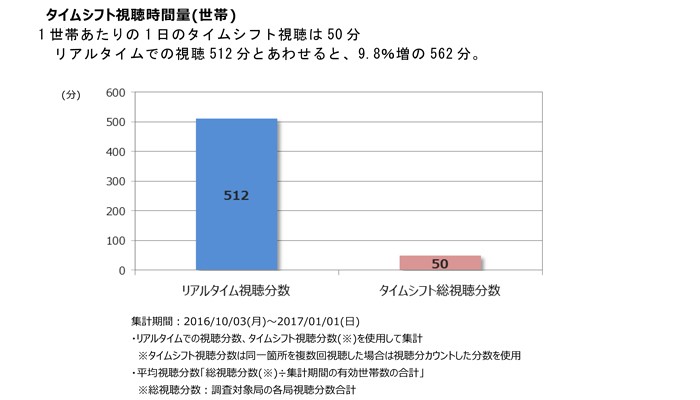

ビデオリサーチ社「タイムシフト視聴動向 ~2016 年10月クール」より

ビデオリサーチ社「タイムシフト視聴動向 ~2016 年10月クール」より「視聴者のライフスタイルの変化は否定できないところですが、リアルタイムとタイムシフトの比率は、『91:9』と、まだまだリアルタイムが圧倒的なのです」

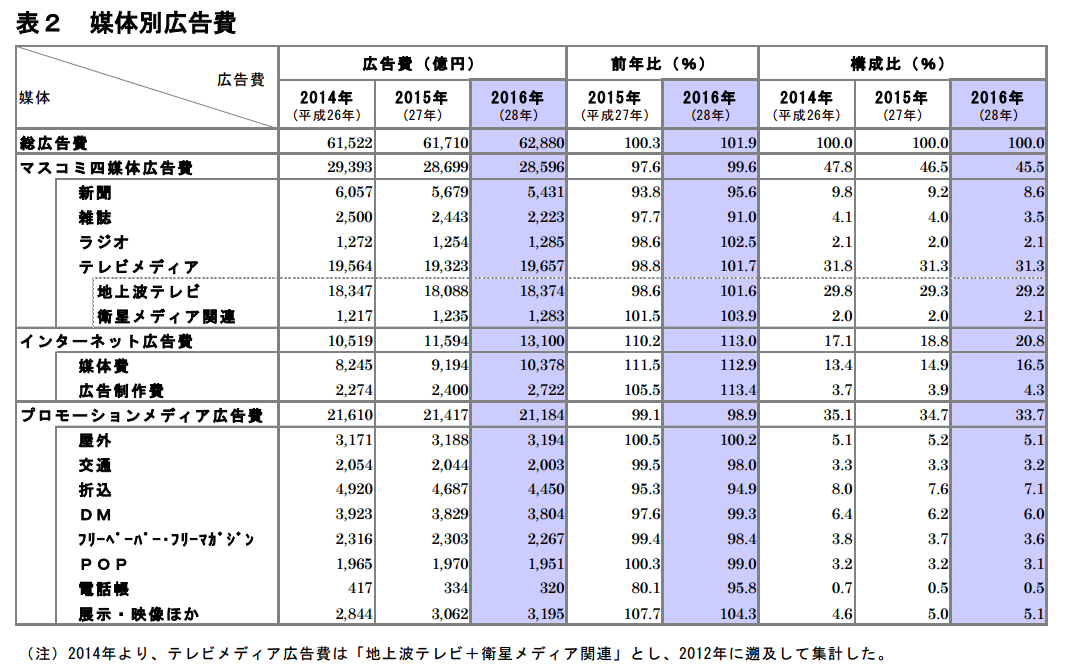

これだけインターネットが普及して、急激にスマホをみんなが持つようになっても、テレビの広告費はほぼ横ばいで推移しているという事実をもとに、松瀬氏は「テレビも捨てたものじゃない」と表現する。そして広告効果検証の調査などを的確に行うことで、テレビのメディアパワーが再認識されるだろうという。

株式会社電通「2016年日本の広告費」より

株式会社電通「2016年日本の広告費」より■テレビ局は、どうにでもなるように構えておく!

松瀬氏の説明から、現在でもテレビのリアルタイム視聴はパワーを持っていることは明らかだ。しかし今後、さらに視聴者のライフスタイルは変化していく。テレビ局として、今後はコンテンツファクトリーになっていくのか、もしくは電波ではないネット配信に向かうのかを尋ねると、

「どうにでもなるように構えておくだけです。テレビ局の強みは、コンテンツファクトリーであって、かつ電波を持っているということです。どちらか一方ではなく、両方を持ち続けないといけないのです。テレビ朝日は地上波、BS、CS、インターネットのプラットフォームとしてAbemaTV(サイバーエージェントと共同で運営)と、ホールディングスとして全部やっていますが、分離はしてはいけないのだと考えています」と。