なぜ今、視聴データが必要なのか?「視聴データが想像するテレビ広告の10年後」〜InterBEE2019レポート(前編)

編集部

2019年11月13日(水)〜15日(金)、幕張メッセ(千葉県)において開催されたInter BEE 2019。その会場内のカンファレンスエリア「INTER BEE CONNECTED」で行われたセッションプログラムでは放送・広告業界における最先端の取り組みが紹介された。

今回は11月13日(水曜日)に行われたセッション「視聴データが想像するテレビ広告の10年後」の模様を前後編に分けてレポート。前編となる本稿では、テレビ視聴データ収集の現在について取り上げる。

パネリストは株式会社YourCast 代表取締役社長の三上進一郎氏、ヤフー株式会社 社長室 室長の半田英智氏、テレビ朝日 IoTvセンタービッグデータ担当部長でテレビ視聴データ利活用検討会 事務局長・在京5社視聴データサービス等推進会議 主査の松瀬俊一郎氏。モデレーターは青山学院大学 総合文化政策学部教授の内山隆氏が務めた。

【関連記事】INTER BEE CONNECTEDセッションレポートをまとめてチェック

■「視聴データ」とは何か

冒頭、松瀬氏がテレビに関するデータの基礎知識と、視聴データの収集方法について説明した。

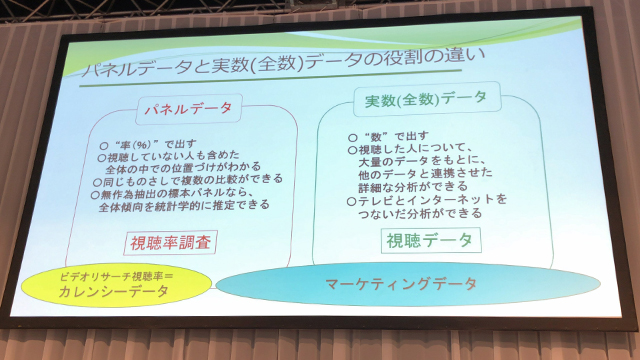

まずは視聴データを大きく二分する種別「パネルデータ」と「実数データ」について。

「パネルデータ」は、一定の基準で集められた特定のサンプル集団における指標をパーセンテージで表す。現状のビデオリサーチ社の視聴率もこの分類に入り、統計学的な裏付けもあるデータなので、スポットCMを取引する際の指標としても利用され、「カレンシーデータ」にもなる。母集団が一定であることから「同じものさしで複数の比較ができ、視聴していない人もふくめて全体における位置づけがわかる」(松瀬氏)。

「実数データ」は、実際に番組等を視聴した人を対象とする。テレビなどの視聴デバイスから送られてきた大量の視聴データをベースとし、他種類のマーケティングデータと連携させることでリアルな視聴者の動向が把握できる。今回のセッションでは、この『実数データ』がテーマ」(松瀬氏)。

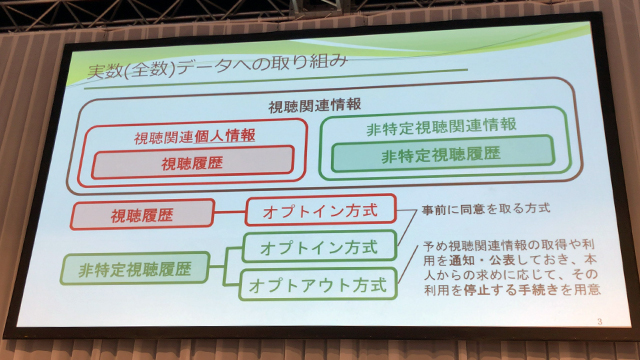

テレビに関する「実数データ」をさらに分類すると、個人情報である「視聴履歴」と、個人情報ではない「非特定視聴履歴」に分かれる。

「視聴履歴」は視聴した具体的な番組や時間を視聴者個人に紐づけて記録したもので、取得にあたってはオプトイン方式(=視聴者の事前同意)が義務付けられている。一方、「非特定視聴関連情報」は個人情報と紐づけず、視聴した番組の情報を収集するもの。こちらはオプトイン方式とオプトアウト方式(視聴者の事前同意を取得する代わりに、あらかじめ通知・公表しておき、利用を停止する手続きを用意する方式)の両方がある。

今回、テレビ業界共同の実験的な取り組みとして紹介するのは、後者の「非特定視聴履歴」だ。

続いて、具体的な視聴データの取得方法について。視聴データはインターネット接続されたテレビを起点とし、データ放送とインターネット回線を使って集計用のデータサーバーに送られる。(松瀬氏)。

視聴データに外部のマーケティングデータを放送局側に取り込んでかけ合わせ、さまざまな属性ごとの視聴動向を浮かび上がらせる。

■視聴データの集約・運用体制

つづいて松瀬氏は視聴データの具体的な活用方法の可能性について述べた。

松瀬氏:視聴データ取得の目的は大きく分けて「視聴者の利便性向上」と「経済活性化」及び「防災・減災」。視聴者の特性や好みを的確に把握することで放送局側は番組の質を向上できるほか、視聴者の志向にあわせた番組のレコメンドやお知らせの発信につながる。マーケティング的な見地からも、現状インターネットに比べて少ない「テレビメディアのマーケティングデータ」の拡充につながり、多様なニーズに対応できるメリットがある。

視聴データについては、2017年11月より民放キー局5社(日本テレビ・テレビ朝日・TBSテレビ・テレビ東京・フジテレビ)が連携して、取り組みを進めている。技術面、法令面におけるすりあわせや広告主・広告会社等との調整を行うほか、2019年1月21日〜2月4日には総務省実証実験に共同で参加した。この実証実験では、5社の視聴データを共通のデータベースに集約し、共通のIDで管理。各社ともに同じ尺度でベースの揃った分析を可能にした。

■安心・安全な視聴データ運用に向けた取り組み

「非特定視聴関連情報」は個人情報ではなく、また個人情報が紐付けらないとはいえ、その取扱いにおいては細心の注意が払われている。

松瀬氏:オプトアウト型の非特定視聴履歴の取扱いについては有識者らと検討を重ね、「個人情報との容易照合性のクリア(データから個人を特定できないようにする)」等に注意し、利用方法を制限して、運用している。

松瀬氏:オプトアウト型の非特定視聴履歴を収集する場合は、同意を得る代わりに、適切な告知を行うことが重要である。各社、WEBサイトやデータ放送を通じて視聴データの収集方法や利用目的等を視聴者に告知し、データ放送では視聴者がデータ送信を停止できる「オプトアウトボタン」を設けている。

データ活用方法についても、現状は行っていないものがある、と松瀬氏。

松瀬氏:特定の番組等を見た視聴者に広告を出す「リマーケティング」と呼ばれる利用法や、放送局外の第三者へのデータ提供については行っていない。データ利用に関する議論が整うまでは利活用の範囲を一部制限している。

■なぜいま「視聴データ」が必要なのか

視聴データの具体的な取得方法、運用方法が明らかとなったが、そのうえで気になるのが「なぜいま『視聴データ』が必要なのか」ということだ。松瀬氏は次のように述べた。

松瀬氏:視聴データの役割は、テレビとインターネットをつなぐこと。テレビは認知から興味・関心の喚起に、ネットは比較検討から購入・申込に適しているとされるが、メディアとしては分断された状況。両者を繋げるには実数データが適している。テレビコンテンツがインターネット上にも進出しているいま、地上波とキャッチアップ(見逃し配信)等の効果を一括で見るためには視聴データが必要だ。

ばらばらに存在し、推論しあう関係であった異なるデータを一括で管理する。そして視聴が求めるコンテンツをより具体的に把握したい──。そんな思いが視聴データの活用に関する背景にあることが松瀬氏の言葉からは伝わってきた。

後編ではパネリスト各社における視聴データの具体的な活用方法をはじめ、これらが実現する「豊かな社会」の形を探る。

【後編】テレビ広告の10年後、視聴データでどう変わる?「視聴データが想像するテレビ広告の10年後」〜InterBEE2019レポート