テレビ広告の10年後、視聴データでどう変わる?「視聴データが想像するテレビ広告の10年後」〜InterBEE2019レポート(後編)

編集部

2019年11月13日(水)〜15日(金)、幕張メッセ(千葉県)において開催されたInter BEE 2019。その会場内のカンファレンスエリア「INTER BEE CONNECTED」で行われたセッションプログラムでは放送・広告業界における最先端の取り組みが紹介された。

今回は、11月13日(水)に行われたセッション「視聴データが想像するテレビ広告の10年後」レポートの後編として、パネリスト各社における視聴データの具体的な活用法と“その先”について探る。

パネリストは株式会社YourCast 代表取締役社長の三上進一郎氏、ヤフー株式会社 社長室 室長の半田英智氏、テレビ朝日 IoTvセンタービッグデータ担当部長でテレビ視聴データ利活用検討会 事務局長・在京5社視聴データサービス等推進会議 主査の松瀬俊一郎氏。モデレーターは青山学院大学 総合文化政策学部教授の内山隆氏が務めた。

【関連記事】INTER BEE CONNECTEDセッションレポートをまとめてチェック

■YourCast、ヤフーの視聴データ活用事例

セッション前半では、前編で紹介した松瀬氏に続いて、パネリストのYourCast三上氏、ヤフー半田氏が自社におけるデータの活用事例を説明した。

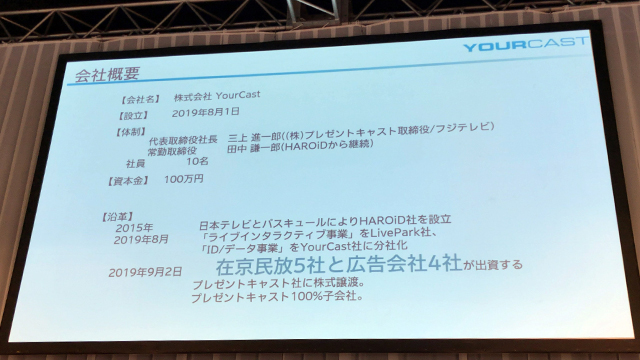

YourCast社は、テレビとインターネットの融合をテーマとした事業会社「HAROiD」からID・データ事業を引き継ぎ、2019年9月に誕生した企業。

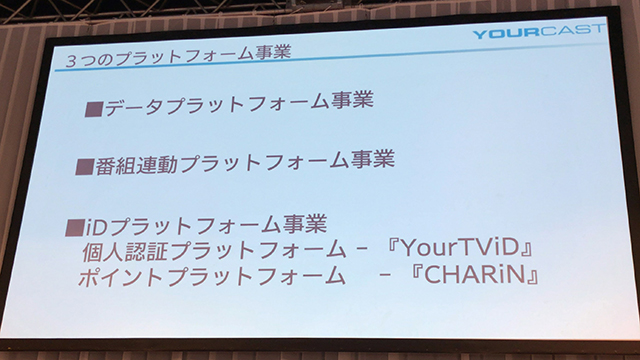

現在は視聴データ活用における民放テレビ各社の協調領域に軸足を置き、「データプラットフォーム事業」「番組連動プラットフォーム事業」「iDプラットフォーム事業」の3領域で事業を展開している。

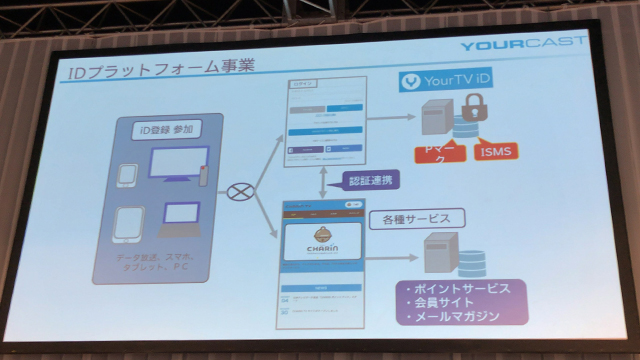

三上氏:「データプラットフォーム事業」では、民放テレビ各局が集めた視聴データを集約し、共通軸で評価できる仕組みを実現するべく準備を進めているほか、データの正規化業務についても研究を行っている。正規化の対象となるのは、例えば「視聴者がテレビをつけっぱなしにした際の視聴データ」。本来の意味では視聴されておらず、ただ画面に映し出されていただけという意味のないデータだが、各社独自の基準で切り取ると同一性を担保できないため、YourCastが定める同一の基準で精緻化する。「番組連動プラットフォーム事業」では、番組に連動して行われるプレゼント企画の応募受付などに対応する。テレビ番組との連動企画は秒単位で押し寄せる膨大なアクセスに対応するほか、プライバシーマークやISMS(Information Security Management System:情報セキュリティマネジメントシステム)の導入など、視聴者が安心してデータを預けられる仕組みづくりを行っている。

「IDプラットフォーム事業」では個人認証プラットフォーム『YourTViD』や、日本テレビや静岡第一テレビ、ミヤギテレビなどを対象に番組視聴などをトリガーに視聴者へポイントを付与する『CHARiN』事業を行っている。

続いてヤフーの半田氏が説明。同社では無料動画配信サービス『GYAO!』を展開している。冒頭「ヤフーが考える令和時代」と題したVTRが上映され、「商品在庫に応じて売出し商品を変える」「販売タイミングに応じて価格を変動させる」「個人の志向を反映したリアルタイムなコンテンツレコメンド」など、企業がデータ活用によってユーザーの日常をアシストする“未来像”を示した。

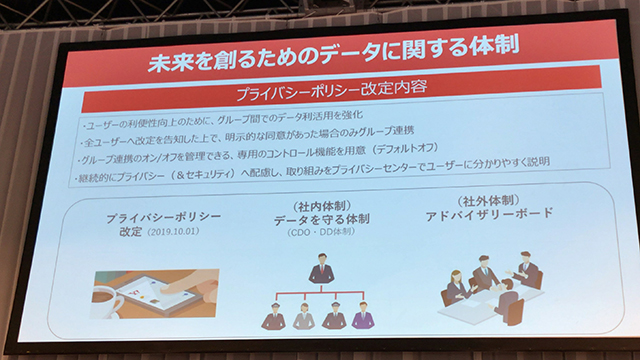

同社では、2019年10月1日にプライバシーポリシーを改定。「データの利用目的はユーザーの利便性向上であること」「グループ内のデータ連携はデフォルトオフとして、ユーザーの明示的な同意があった場合のみ連携している」と定めたほか、CDO(Chier Data Officer:総合データ管理責任者)やDD(Data Director:データ活用ディレクター)といった専門職が集まるデータ保護専門部署や社外アドバイザリーボードを設置。同社サービスで新たにデータを扱う場合はこれらの部署で精査を行う体制を構築したという。

半田氏:現代はデータを軸とした社会であり、いまや(視聴)データは石油にも匹敵する「資産」。その活用にはプライバシーの尊重と保護が第一だ。

インターネットメディア企業側から、放送業界とのデータ連携に意欲を見せる半田氏。

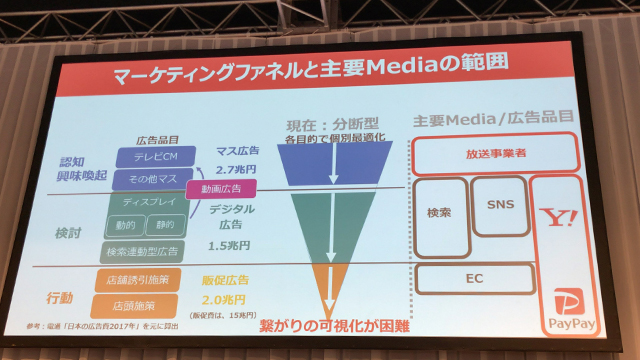

半田氏:放送業界とともに国内の統合マーケティングを実現したい。広告というレベルではなく、販促領域まで見据えた統合マーケティングソリューションの1つとしてユーザーデータ活用を捉えている。購買=行動から逆算=ROASからの逆算によるマーケティングの世界を実現したい。しかしながら、現状はマーケティングファネルごとにメディアの分断、PLANの個別最適というのが事実で、それぞれの業界内で個別に最適化されていることが課題だ。

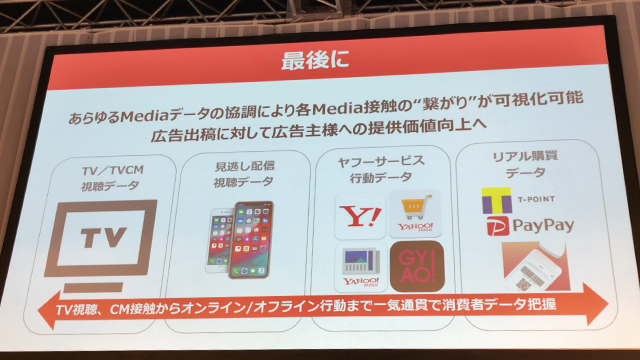

同氏はインターネット媒体としてのヤフーと、同社が出資するPayPay株式会社が展開するスマホ決済サービス『PayPay』を例に出しながら、テレビとネットの連携を訴えた。

半田氏:広告主側は「(広告を)出す理由=(効果の説明、立証)があれば出す」。「(広告に)接触した人がどういう行動に結びついたかを知りたい」というオーダーに応える事が大事。放送事業者と、ドメスティックな展開をするヤフーが結びつくことで広告出稿の効果を提示できると考えている。

■テレビ広告の10年後、視聴データでどう変わる?

セッション後半は、パネリストとモデレーターによる討論。データ活用によって具体的に社会はどう変わっていくのか、さまざまな「問い」に登壇者がそれぞれの視点で自身の意見を述べた。

−−10年後、データの充実でどう変わる?

松瀬氏:テレビはつければ何か放送されているメディア。これが10年後どうなっているのかをイメージすると、テレビと同じように、例えばPCやスマートフォンでも、スイッチをいれると何かテレビ発のコンテンツが配信されているような、デバイスをまたいだ「スーパー受動メディア」のようなものになってくると可能性が広がるのではないかと思います。家庭のテレビ受像機で視聴する「ブロード編成」と並行して、データがしっかりと利活用されていくと、視聴者サービスとして、PCやスマートフォンで視聴者がそのとき求めるテレビ番組がハードル低く見られる「パーソナライズ編成」がある世界のような。例えば、ユーザーの通勤時間に合わせて、通勤時に必要な情報や、娯楽面では通勤時間が15分の人には「15分で見られる番組」、1時間の人には同様に「1時間で見られる番組」が、その時間に自動的に配信される、というようにそれぞれのライフスタイルにあわせて、その時その人に必要な情報やコンテンツが、ユーザー自ら探さなくても、自動的に流れるような世界。視聴データを生かすことで、ブロード編成とパーソナライズド編成がともに動くようになると面白いなと思う。

三上氏:ある意味、働き方改革になるかなと思っている。例えば、これまで長年のキャリアに基づいて勘に頼っていたものがデータによって明確に示され、変な方向に労力を消費していたものが、違うところで力を発揮できるようになる。今後10年から20年単位でデータを見られるようになれば、例えば、家を買うといった大きなライフイベントの分野でも応用が可能になり、10年単位で仕掛けるような施策も、勘ではなくデータドリブンで行えるようになるだろう。

半田氏:データが充実した社会というのは人の意思決定能力がより問われるようになる。例えば、ある企画においても、判断材料はデータに基づいてAIが示すようになるかもしれない。しかし、それを実際に(どういった企画で)実行するかどうか決めるのはあくまで人間。マーケティングデータ上はヒットの確率が低いと出たものでも、あえてやることでヒットした企画もある。たとえばデータ上はAの企画がヒット予想70%、Bの企画が30%とはじき出されたとき、あえて確立の低い方に賭けるようなセンスも問われると思う。

三上氏:テレビコンテンツの話でいうと、細かく視聴データを取ることで、ロングテール的な需要も見つけ出すことができる。趣味趣向ベースで細かいデータが取れるようになれば「ゴールデン向けではないが、ローカル枠でコアなファンを掴む番組」が生まれたり、「この企画は媒体を変えることでヒットするのでは」といった発想が出てきたりし面白くなる。

−−広告価値はどう変わる?

半田氏:テレビ視聴データはマーケティング革命を起こす。認知から行動までがデータで可視化されることの意味合いは大きい。インターネット側が変化したとしても、テレビの信頼性やブロードリーチ(大人数へのリーチ力)は変わらないと思っている。情報のファーストタッチになりうるテレビ視聴から消費者がいろんな行動に移っていくところを見ると、テレビと購買がつながることでマーケティング革命が起こるのではないか。単純計算してもテレビ広告費の1.8兆円(2018年度)にネット広告費1.7兆円(同年度)が合わされば超巨大な広告市場が誕生するわけで、そのなかで各社の担当領域に応じて予算を配分していくことが肝になる。最終的に効率的なマーケティングの恩恵を受けられ、放送局や広告会社もデータの利活用ができることをゴールに定める必要があるだろう。

会場の様子

会場の様子視聴データを活用した「テレビ広告の10年後」について、放送局側からは「視聴者が求めるものを常に流し続けられる編成」や「ロングテール層に向けたコンテンツ作り」といった声が挙がったほか、「データによってクリエイティブが画一化するのでは」という懸念に対して「あえて確率の低い方に賭ける(という形でクリエイティブを発揮する)」という印象的な意見も挙がった。

一方、インターネットのメディア側はテレビの持つ強大なリーチ力に言及し、テレビとの視聴データ連携を通じて「消費者のファーストタッチ(初期認知)の把握」という大テーマに大きな期待を寄せた。

視聴データはテレビそのもののマーケティングを効率化させるだけでなく、「インターネットメディアとの共通のマーケティング」という、広告業界の大きなパラダイムシフトのキーとなるかもしれない。

【前編】なぜ今、視聴データが必要なのか?「視聴データが想像するテレビ広告の10年後」InterBEE2019レポート(前編)