米英のテレビ広告取引の実態から考える日本の動画ビジネス動向~「JAAA動画広告フォーラム2017」レポート

編集部

JAAA(日本広告業協会 Japan Advertising Agencies Associationの略称)は5月22日、東京千代田区の有楽町よみうりホールにて「JAAA動画広告フォーラム2017」を開催。「テレビを取り巻く動画広告~テレビ視聴環境の変化と動画広告ビジネスを探る~」をテーマとした同フォーラムは全5部構成となっており、今回はJAAAテレビ小委員会 米英視察団の飯塚隆博氏(博報堂DYメディアパートナーズ 動画ビジネス局局長代理兼テレビ戦略部部長)が登壇した「米英および日本のテレビ/動画ビジネスの動向」のキーノートの模様をレポートする。

※博報堂DYメディアパートナーズ 動画ビジネス局局長代理兼テレビ戦略部部長 飯塚隆博氏

※博報堂DYメディアパートナーズ 動画ビジネス局局長代理兼テレビ戦略部部長 飯塚隆博氏以前、同フォーラムでの「生活者のメディア接触調査から見えたテレビの価値と動画広告市場のこれから」では日本の生活者のメディア接触状況および動画広告市場についてレポートしたが、今回はテレビ・動画の先進市場である米国と英国のリアルな実態から、それをどう日本で利活用していけるのかを考える内容となった。

■日米英の広告市場の比較

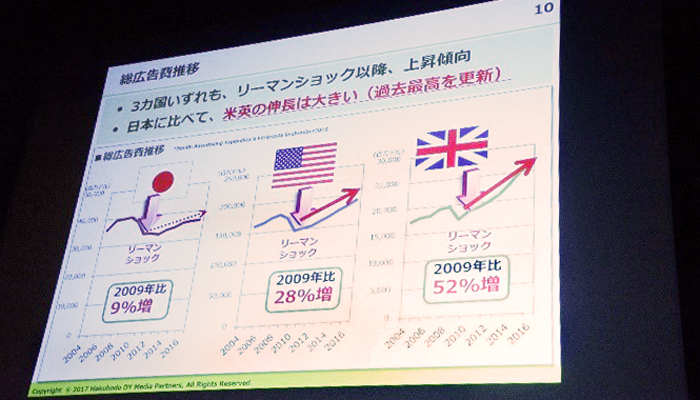

現在の広告市場について、飯塚氏より、まず日米英の各国プロフィールが紹介された。日本の人口が約1億2,700万人とすると、米国はその2.5倍、英国は日本の半分の人口比となるが、1世帯あたりの人数は2.4人~2.5人と各国あまり変わらない。次に純広告費の推移の比較がなされ、「3ヵ国いずれもリーマンショック以降、広告費は上昇傾向にあるが、日本に比べ米英の伸長は大きく過去最高を更新している」という現状が伝えられた。

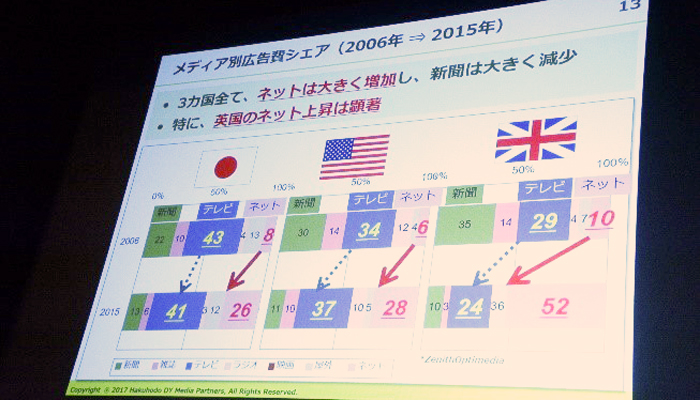

また、視聴率の推移とCPM(Cost Per Mille/インプレッション単価)の増減については、「米国4大ネット(ABC,CBS,NBC,FOX)の視聴率はこの数年で大きく下降しているが、CPMは3年間で20%も上昇し、現在放送局の売り手市場になっている」と発表。続いて3ヵ国のメディア別広告費シェアの比較がなされ、2006年からの10年間で3ヵ国ともネットが大きく増加していることを受け、「特に英国のネット上昇は顕著で、テレビの倍利用されている点に注目してほしい」とコメントした。

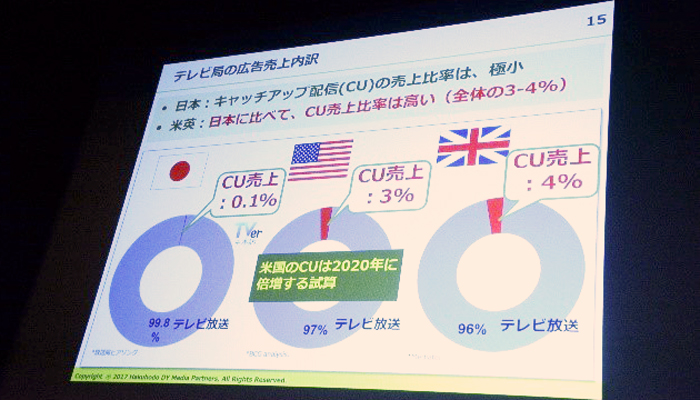

他にも、「英国では2009年に、米国では2016年にインターネット広告がテレビ広告を初めて抜いているが、日本では2020年にそうなる見通しがある」という予測がなされた。加えて現状キャッチアップ(以下CU)配信では日本のCU売上比率が0.1%なのに対し、米国は3%(2020年には倍増見込み)、英国は4%と、日本のCU配信の売上比率が極小であることも明らかで、米英からは後れを取っていることが伺える。

■メディア接触環境から見る日米英の違い

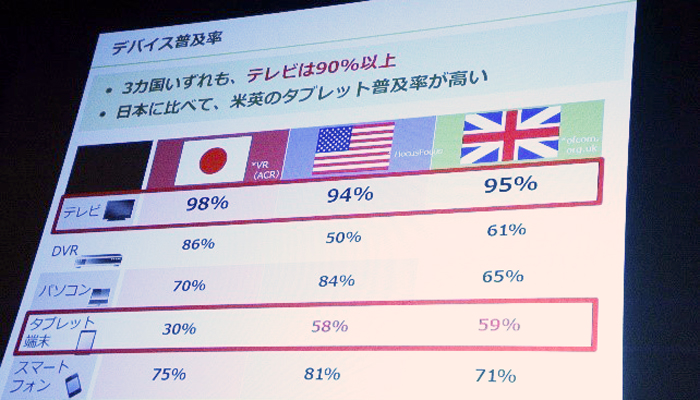

次に各国のメディア接触環境について発表がなされた。それによると、米国では2011年から2016年にかけてモバイル利用が8倍に、テレビ利用は12%減少。対する英国はモバイル利用が10倍に膨れ上がったのにも関わらずテレビ利用の減少は3%に留まっている。しかしながらメディア接触時間の比較では、3ヵ国ともテレビの接触時間が全体の約40%もありトップをキープ。「いずれもメディア接触時間の合計は増加している」と飯塚氏は伝えた。また、デバイス普及率は3ヵ国とも90%を超えてテレビがトップではあったが、「日本に比べると米英のほうがタブレット普及率が高い」という指摘がなされた。

※日米英「デバイス普及率」

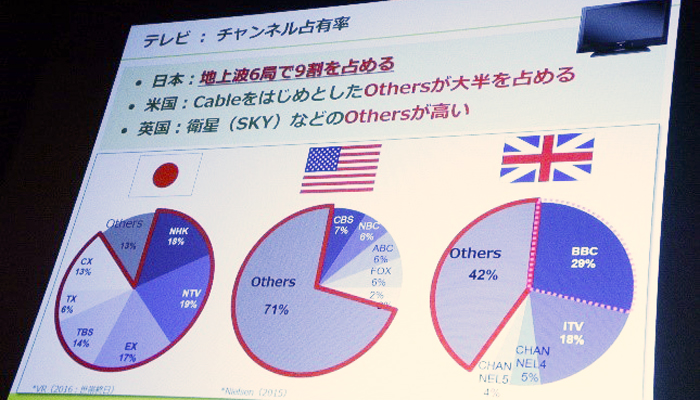

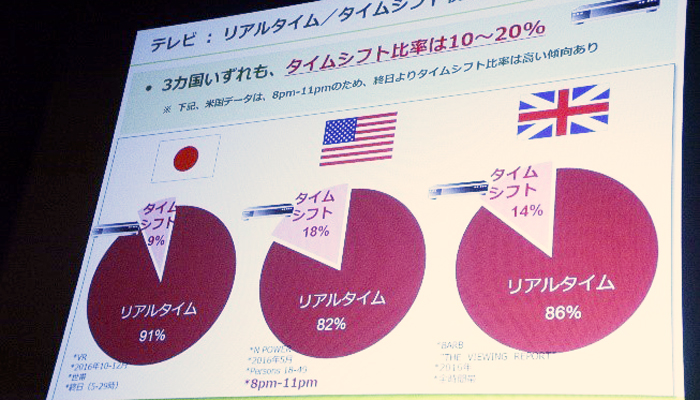

※日米英「デバイス普及率」他にもチャンネル占有率では、「日本が地上波6局で9割を占めているのにかかわらず米国ではケーブルをはじめとしたOthers視聴率が大半を占め、英国でも衛星(SKY)などのOthersが高い」と検証、リアルタイム・タイムシフト視聴比率については「3ヵ国いずれもタイムシフト比率は10%~20%」と伝えられた。

※日米英「チャンネル占有率」

※日米英「チャンネル占有率」 ※リアルタイム/タイムシフト視聴比較

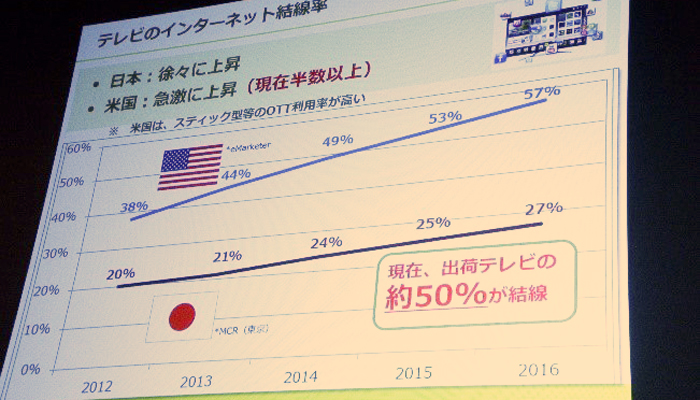

※リアルタイム/タイムシフト視聴比較次いでテレビのインターネット結線率については、「日本は徐々に上昇を見せているのに対し、米国は急激な上昇を見せ、すでに半数以上が結線している」と伝えた。日本も2020年に向け結線率は上昇する見込みがあるそうだが、こういった面でも米国の方が先をいっていることがわかる。

※テレビのインターネット結線率

※テレビのインターネット結線率■米英のテレビ広告取引の実態

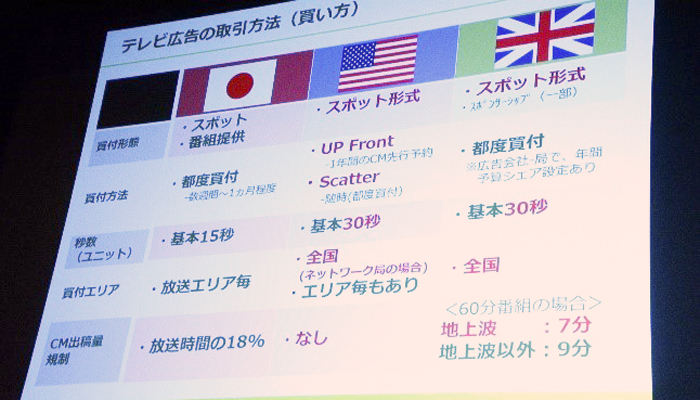

日米英の広告市場、メディア接触状況が確認できたところで、飯塚氏が現地で普段は聞けないような生々しい部分にまで切り込んできたという米英のテレビ広告取引の実態の話に移った。まず3ヵ国のテレビ広告取引の違いはこのようになっている。

※テレビ広告の取引方法

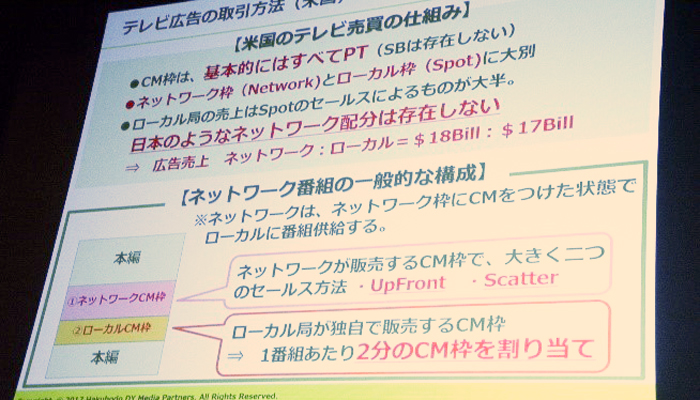

※テレビ広告の取引方法日本とは異なるテレビ広告の取引方法であることは一目瞭然だ。そしてより詳しく米国のテレビ売買の仕組みをクローズアップした図表がこちらになる。

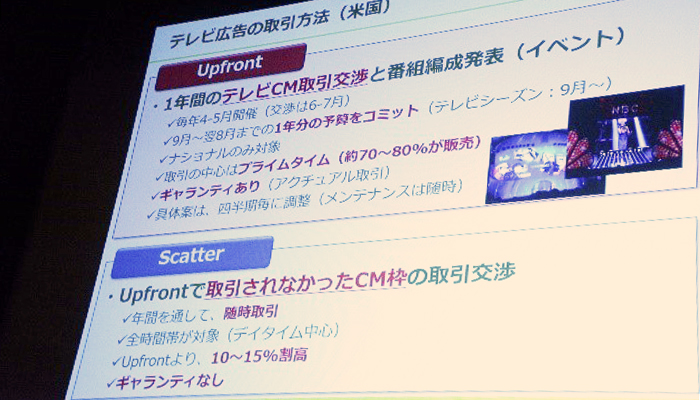

また、買い付け方法のUpfrontとScatterにはこんな違いが。

Upfrontとは年初(9月)にプライムタイムのCM枠の7~8割方を年間単位で一斉にコミットメントする取引方法。Scatterとは Upfrontで取引されなかったCM枠をその時々に買い付ける方法だが、それぞれの特徴として、下記のことが言えると伝えた。

・Upfront:「長期」「大量」「標準価格」「ギャランティー」

・Scatter:「短期」「少量」「高価格」「ノーギャランティー」

また、視察団より現地スタッフに、Upfrontに関する下記のような質問がなされたということで、飯塚氏がピックアップしたものを掲載したい。

Q:1年分のCMをコミットして、その後、広告会社は何をするのか?

A:具体案として、CM枠の変更等の調整を随時行っている(キャンセルに関しても四半期毎に応相談)

Q:契約するための出稿期間は1年間(丸々必要)か?

A:最小でも半期(2クオーター)必要⇒ただしさらに広告会社内で調整することもある

Q:オリンピックやスーパーボールなど特定のプログラムに関してはどのように売られているのか?

A:Upfront時にセールスされることが多いが、単価は異なる

下記はギャランティの現状をまとめたもの。

飯塚氏より「日本でも来年から東京エリアで新指標導入の計画(個人全体+タイムシフト)があるが、現状の日本のテレビ広告はリアルタイム世帯のみ、番組視聴率で買い付け、ギャランティなしといった形態に対し、米英ではタイムシフトも加算され、個人視聴率のCM視聴率で買い付け、ギャランティありと、日本とは大きな違いがある」と指摘した。

■米英のテレビ・動画データの実情と新たな取り組み

視察調査によると、米英では業界共通データ(カレンシー)として、テレビ×デジタルの総合データ(計測中)の導入を目指し動き始めているという(米:Nielsen/英:BARB)。「すでに米英各放送局では独自データ取得の開発にかなり投資し、且つそれを取引通貨、商品として販売する動きもあるため、積極的に新たなデータ開発および活用に取り組んでいる。英国で言うとThinkboxというテレビ価値向上に向けた取組みを各放送局が出資し実施している」。その目的は「テレビ広告の需要を刺激し、ライブテレビのシェアを保ち、テレビ局の新たな収入源を宣伝することにあり、年間2億円の運用費を費やしている」と伝えられた。他にも「米国では新たな取引スキームとして、テレビCMとオンライン広告のセット販売をABCUnifiedで行っているが、同社にはディズニーや人気ドラマといった強みがあるため配信ビジネスが成立している」と推測。ただ、米英共に同時再送信(ライブストリーミング)の取組みを行っているが、現時点ではほとんどビジネス化できていないという課題も挙げられた。ちなみに米国はFOXで、英国ではSKYでCMの差替えを実施中とのこと。

その他にも「米英ではProgramaticTV(消費者行動、購買データなど多様なデータを結び付けて質の高いターゲット含有を上げるパッケージを自動的にプラニングする)や、 AddressableTV(世帯ごとに広告を出し分ける手法)といった新たな取引スキームを実施しており、規模は小さいながらも通常に比べ高単価で取引されているのが特徴である」と比較検証した。

こうした米英の取組みに対し飯塚氏は、「日本もテレビ・動画広告市場に関わる広告主・放送局・広告会社・調査会社が“テレビ・動画広告効果の可視化、高付加価値化”といった同じベクトルを共有し、“費用⇒投資”のスタンスでポジティブサイクルを回していく必要がある」という見解を示した。

■米英の広告市場の実態から見えた日本の動画ビジネス動向と課題

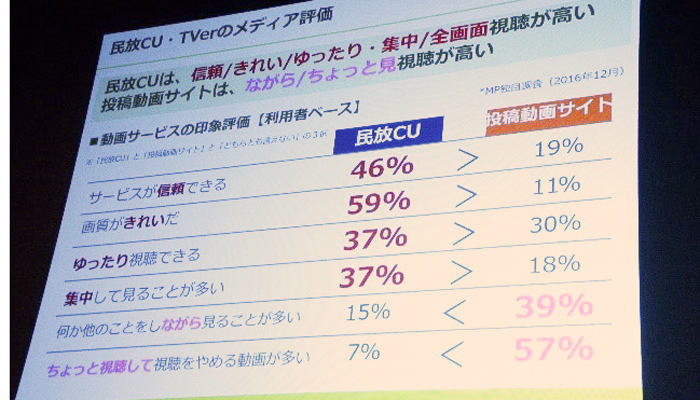

米英の広告市場の実態が明らかになったところで、日本の動画ビジネスの動向がまとめられた。まず動画サービスでいうと、ここ数年で開始されたTVer、AbemaTVが急速に認知率を高めていることを例に挙げ、「このままいくと動画広告市場は2020年に現在の3倍にあたる2,300億市場に拡大する」という予測を紹介。民放キャッチアップ配信視聴者は地上波視聴者に比べMF1層シェアが高いというデータに加え、投稿動画サイトと比較するとサービスの信頼性、画質の綺麗さなど民放キャッチアップ配信の評価が高いという報告がなされた。

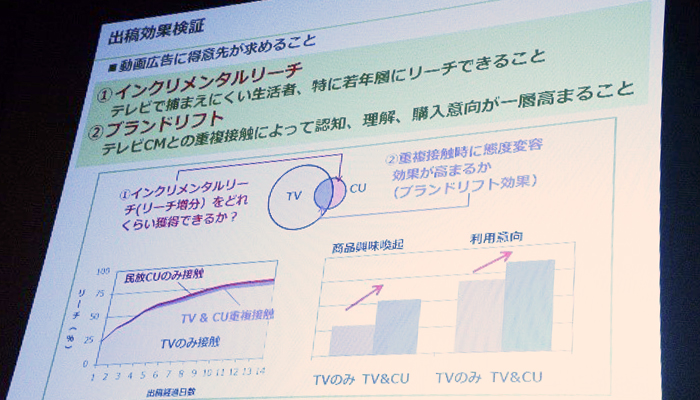

これらのデータから飯塚氏は、「動画広告に得意先が求めるのはインクリメンタルリーチ(テレビで捕まえにくい生活者)とブランドリフト(テレビCMとの重複接触)の2つ」だと出稿効果を検証。「結果、当たり前と言われるかもしれないが、テレビとキャッチアップ配信の重複接触でブランドリフトがより促進される」と伝えた。

終わりに米英視察を通した感想として、「海外から学ぶところは学び、日本は日本でデータ指標を整理し動画市場の健全な基盤づくりをすることが必要である。そして広告主に対して最適なソリューションを提案し、広告=費用から広告=投資という考え方にシフトしていくことができれば、動画広告ビジネスをさらに成長させていけると思う」という言葉で締めくくられた。米英の真似をすればいいのではなく、あくまでも日本の生活者、広告主に向けたアプローチを展開するためにも、飯塚氏のいう“健全な基盤づくり”が今後の課題事項になってくるのだろう。