ターゲティングとメディア・エンゲージメントの観点でみる動画広告の使い分け

編集部

2017年12月8日に、株式会社ビデオリサーチにて開催されたコミュニケーションセミナー。前回は第1部に行われた「“ターゲットメディア”としてのCS/BSペイテレビの可能性」ついてご紹介したが、今回は、「『動画広告』の使い分けを考える」をテーマに行われた第2部をレポート。

このテーマでは、株式会社ビデオリサーチの3名、ソリューション局 マーケティングソリューション部 吉田正寛氏、ひと研究所 研究員 石倉裕大氏、テレビ事業局 テレビ調査部 衛星メディアグループ 稲垣圭亮氏が登壇した。

■広告効果の要素「認知力」「態度変容力」でメディアをマッピング

ひと昔前は、動画広告を流せる媒体といえば、テレビだけだったが、現在はトレインチャンネルやインターネットなどさまざま。生活者のライフスタイルも多様化され、技術も進んでいる今、動画広告との接点は多彩になってきている。今回は各動画広告メディアを特長によってマッピングし使い分けを考えることがゴール。では、何でどうマッピングするのか?

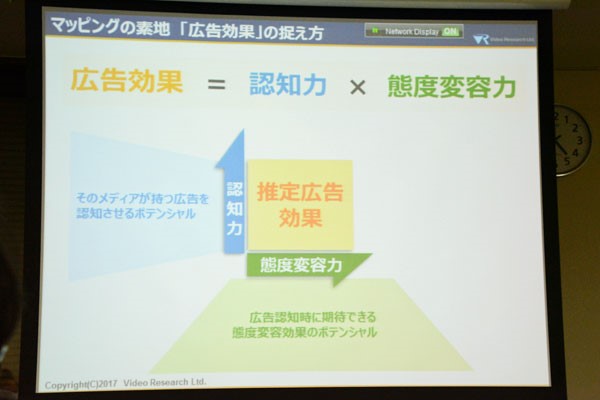

広告効果=「認知力」×「態度変容力」

広告効果を定義する上での考え方を吉田氏が持ち出す。認知力とは、メディアが持つ広告を認知させるためのポテンシャルのこと。態度変容力とは、広告認知時に期待できる態度変容効果のポテンシャルのこと。このふたつが大きくなれば大きくなるほど、推定広告効果が大きくなっていく。今回はこの概念を軸にマッピングを進めるという流れで話は進む。

■リーチでなく『ターゲティング』が重要

冒頭、生活者の多様化実態について解説。以前は、テレビなどのリーチメディアに一定量の広告を出稿することで広く認知させることができたが、現在は、そう単純にはいかないのだ。

ライフスタイルが多様化している中、単純なリーチだけで判断するのは危険。一概にリーチを重視するのではなく、ターゲティングの観点からも考えることが重要なのである。認知力とは、単にリーチの大小を議論するだけではなく、ターゲティングの概念を念頭におく必要がある。では、どのようにして取り入れるのか?オールターゲットリーチをとりつつ、コアターゲットへのリーチをとる戦略を併用する必要がありそうだ。

今回テーマである動画広告も、流す手段が増えた今、それぞれの特徴を理解して使い分けをしなければならない。これを、ターゲティングの概念から「オールターゲット」「コアターゲット」のふたつに分けて、動画広告が流せるメディアの分類を行うと、以下のようになる。

<オールターゲット>

テレビCM

トレインチャンネル

BS無料放送

WEB動画広告

<コアターゲット>

衛星系ペイテレビ

WEB動画広告

「テレビCM」「トレインチャンネル」「BS無料放送」は、ターゲットが幅広いため、オールターゲットにアプローチできるメディアだ。一方、衛星系ペイテレビは、各チャンネルが「映画」「ドラマ」「スポーツ」などのジャンルに特化しているため、ターゲットがはっきりと分かれている。視聴者構成もチャンネル別に大きく異なることが示される。そのため、コアなターゲットへのアプローチが可能なのだ。

効果的に動画広告を認知させるためには、コアターゲットメディアに出稿して獲得したいターゲットへアプローチをし、同時にオールターゲットメディアで潜在層にアプローチしなくてはならない。このように、ふたつのメディアを組み合わせることによって、オールターゲットへのアプローチができるのだ。

■衛星系ペイテレビの強みはメディア・エンゲージメント

1章では認知力をターゲティングと捉え各動画広告メディアのマッピングを検討した。続いての章は態度変容である。本来は広告表現の影響する部分だが、過去の研究を引き合いに広告を出すメディアによっても態度変容力が変わる点を説明。同じ広告でも見るメディアによって印象が変わるだろう。こうした概念は「メディア・エンゲージメント」と呼ばれ、これが高いほど広告表現効果が高くなる。ここでは各動画広告メディアのメディア・エンゲージメントを、「意識」と「視聴の仕方」の両観点から検討した。

「意識」では、ビデオリサーチACR/exデータを用い各メディアで強いイメージを分析した。「地上波」「トレインチャンネル」は、ストレス解消や暇つぶしなど、WEBは積極的な情報収集というイメージがそれぞれ大きい。WEB動画の観点でも積極性が期待されるが、積極性の反面で「広告」の再生にネガティブなイメージを持つ人が多いという研究データも紹介された。一方で衛星系ペイテレビは、趣味嗜好といったイメージが大きくパーソナルなメディア。動画広告掲載メディアは、生活者意識が大きく異なることが示された。

同様に「視聴の仕方」も、ここでは視聴の継続性、つまり一度視聴し始めて継続的に見る時間の分析として展開。地上波を基準にするとWEB動画は継続性が短い一方、衛星系ペイテレビは継続性が高いことがACR/exの生活行動データより示される。衛星系ペイテレビの継続性が高い要因として示されたのは、「一挙放送」という放送形態である。同じシリーズのコンテンツが続けて配信されるので、継続視聴されやすい傾向があるのだ。

ここで注目されたのが「コンテンツ力」について。継続性はスポーツに限らず、ドラマやサスペンスでも見られることが、第1部でも取り上げた機械式ペイテレビ接触率調査(通称「RVCS」)データより示される。

以上を総合的に考察し、オールターゲットメディアである地上波やトレインチャンネルのメディア・エンゲージメントを基準に考えた場合、WEB動画のメディア・エンゲージメントはそれより低く、衛星系ペイテレビのメディア・エンゲージメントはそれより高いであろうと結論付けた。

■ターゲティングとエンゲージメント観点からマッピング

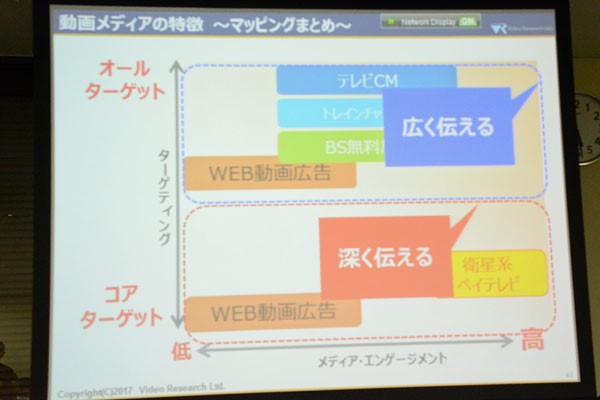

ターゲティングとメディア・エンゲージメントの両観点から動画広告メディアの位置づけが明確になったところで、マッピングを作成。

深く伝えられるのは、「衛星系ペイテレビ」「一部WEB動画」などのコアターゲットメディア。ターゲットがコアになればなるほどエンゲージメントが高くなる。

一方、広く伝えられるのは「テレビCM」「トレインチャンネル」「BS無料放送」「一部WEB動画」などのオールターゲットメディアである。

これらを広告プランニングにどう活用するのかを主眼に、主に衛星系ペイテレビの観点から話が加わる。衛星系ペイテレビの番組コンテンツ別の視聴者プロフィールから、関心のある広告に大きな違いある事例を紹介。ドラマだけでなく、バラエティでも特徴が明確で、コアターゲットへのアプローチでは有用であることが示された。

ここでも、メディアより1つ細かい「コンテンツ」の重要さが示された。

オールターゲットの商材であっても、オールターゲットメディアに出していればいいというわけではない。ターゲティングをしっかりと想定して、「認知力」=ターゲティングと「態度変容力」=メディア・エンゲージメントから、オールターゲットメディアとコアターゲットメディアを組み合わせてアプローチしていく必要があるのだ。その際重要となる「コンテンツ」。コアターゲットを訴求に組合わせる際にはぜひ考慮したい。