テレビマンはネット時代とどう向き合い番組制作を行うのか?<Brightcove PLAY レポート>

編集部

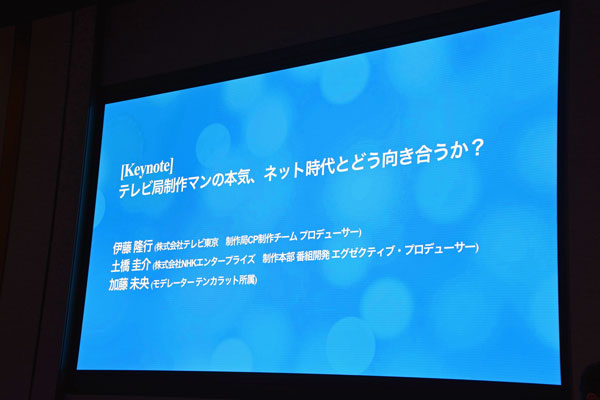

日本最大級の動画に特化したカンファレンス「Brightcove PLAY」。ブライトコーブの本社のあるボストンで始まり、日本でも2014年以来毎年開催されているこのイベント。7月6日(金)に開催された「PLAY Tokyo 2018」でのキーノートセッションの模様をレポートする。

キーノートセッションのテーマは「テレビ局制作マンの本気、ネット時代とどう向き合うか?」。

『緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦』を手がける株式会社テレビ東京 制作局CP制作チーム プロデューサー 伊藤隆行氏、『ピングー in ザ・シティ』『カードキャプターさくら クリアカード編』などを手がける株式会社NHKエンタープライズ 制作本部 番組開発 エグゼクティブ・プロデューサー 土橋圭介氏が登壇。モデレーターは、タレント・加藤未央が務めた。

■勝手に情報が入ってくるテレビだからこそ、番組を作る「意義」が重要

ネット時代のテレビ番組作りへの向き合い方について、テレビマン目線で語られた当セッション。

伊藤氏は、まず池の水を抜き、清掃を行い、住んでいる生物を検証する『緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦』について「20年近くテレビ局で働いていますが、新鮮な体験でした」と振り返る。「面白そう」と始めた企画だが、「池の水を抜くと(池の中の)生態系がおかしくなっているということに気づきました。やってみたら日本の社会課題に結果的にあたった」ということが、この番組での発見だったという。また、「地元の人たちから、ぜひやってほしい」という声が殺到するのは、「こういった社会課題を解決するための予算を(行政が)組んでいなかったためでは」と分析。「番組が大上段で『助けてあげます』と構えることはできないけれど、結果的に」公共の動きで盲点となっていたところを解決する番組であることが、好評の理由であるとみているようだ。ちなみに、現在池の水を抜いてほしいというリクエストが「市町村や環境省など600件くらい」来ているというほどだという。

この番組制作の体験を踏まえ、「ネットでもテレビでも、必要とされなければならない。見た人の文化度の高まりに貢献する」「必要とされるコンテンツでないと出す価値がない」と感じているそうだ。また、テレビとネットのそれぞれの媒体特性を踏まえても、伊藤氏は「テレビは受動的。ネットは自分で選択をする。テレビに関しては勝手に(情報が)入ってきてしまうので、その番組をつくる意義がないといけない」と語った。

土橋氏は、ネットに対しては「放送メディアに身を置く立場からすると、敵対するとか、競争相手という考え方もあると思うのですが、作り手という立場からすると、メディアが放送のかネットなのかとかあまり意識せず、自分たちが作った番組やコンテンツをより多くの人に届けたい。いっぱいメディアが出てきているのは、放送以外にも作った番組やコンテンツに触れていただく機会が増えるからいいことでもある」と捉えているという。土橋氏はテレビの強みとして、放送の「同時体験」を挙げたが、5月にBSプレミアムで放送された『発表!全ガンダム大投票』などの経験から、視聴者がネットを通じて番組に参加することで、放送の同時体験がより盛り上がることを痛感。「ネットをうまく番組にとりいれていくのも一つの鉱脈と感じる部分」と、テレビとネットの共存を念頭に置いているようだ。

■「視聴率という評価」の先に

セッションの後半では番組を評価する指標としての視聴率について語られた。

伊藤氏は「視聴率は大切な指標なので、視聴率そのものをどうするという段階ではないです。ですが、ネットの世界では(テレビの情報を)摂取するタイミングが地上波と違う上に、(特に若年層は)番組の話題になり方がそれまでと違う面があります。番組作りにおいてもその点は絶対無視はできません。視聴率は日本の人口構成比に合わせているので、彼らの(若年層を中心としたネットユーザーの)動きは見えて来づらい部分があると思います。例えば、(VODでの)再生回数や(テレビ受像機での)視聴ログデータも一つの材料として見ていく必要があるかもしれません」と示唆。

土橋氏はNHKの『NET BUZZ』という今年4月から始まった番組を紹介。これは、ネットでバズったNHKの番組を視聴者のSNS上でのつぶやきなども紹介しながら再放送する枠。「ネットでバズった番組が必ずしも視聴率が良いとは限らないが、視聴率とはまた違う番組の評価指標を放送に活かしている」とその動向について語る。

「視聴率の評価」というものの先、という質問には、土橋氏、伊藤氏とも、「放送外収入」という面での広がりも考えているようだ、伊藤氏は、『緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦』に関して、ポンプメーカーや、ネットゲームメーカーなどといった様々な業種からのコンタクトを受けていることを明かした。

セッションの最後、「どんな番組に挑戦していきたいか」という質問には、土橋氏は、長年アニメ制作に携わったのち、新しい部署に異動したばかりということで「リセットしたばかりなので、面白いことをやっていきたい」、伊藤氏は、視聴者が「何が面白いか」をすでに知っているという時代であるとし、その中で、「やばい!」「神!」などという「破壊的な物を求めている」のではと視聴者心理を分析を分析。「必ずしもマーケティングで成り立っているものではなく、何かぶっ壊しにかかるような」番組を作りたいと答え、セッションは締めくくられた。