radikoとTVerが描く未来。価値創出につながる「伸びしろ」はどこか? 〜「VR FORUM 2025」セッションレポート(4)

ライター 天谷窓大

左から、ビデオリサーチ・松尾氏、radiko・池田社長、TVer・大場社長

ビデオリサーチ主催「VR FORUM 2025」が、10月8・9日に東京ミッドタウンホールで開催され、会場・オンラインを含め4900名が参加した。9日午後のセッション「民放主体配信サービスが描く未来」ではradiko、TVerの両社長が登壇。放送局由来の配信プラットフォームが目指す次なる戦略を語った。

登壇者は、株式会社radiko 代表取締役社長・池田卓生氏と株式会社TVer 代表取締役社長・大場洋士氏。モデレーターを株式会社ビデオリサーチの松尾剛氏が務めた。

■「中の人」になって見えた景色 放送と配信の融合時代におけるメディア価値

今年6月、TBSラジオよりradiko初の放送局出身社長として就任した池田氏と、同月にテレビ朝日からTVer社長へ就任した大場氏。ともに放送局側から「中の人」となった両氏の目に、それぞれの環境はどう映っているのだろうか。

TVer・大場氏は「社長として中に入ったことで、全然見えてなかったものが見えたり、同じものでも角度が変わるとまったく違った景色に見える」と、その視点の変化を語る。

「会社としてのTVerを構成するのは、放送局や広告会社からの出向者約45名と、経験者採用のプロパー社員約165名。合計210名を超える組織の多様性に驚いた。放送局が築いた信頼の文化とプロパー社員の持つベンチャー気質という二つの文化を融合して、何か新しい文化が生まれつつあるのを感じた」

一方、「これまでradikoを単なる『ラジオが聞ける受信機』と捉えていたが、『中の人』になって、その多機能性に改めて驚きを覚えた」とradiko・池田氏。

番組の面白かったポイントをSNSで即座に共有できるシェア機能、聴取開始を知らせるプッシュ機能、さらにはオンエアされた楽曲がランキング化され、タップするとその再生箇所からすぐに聴ける機能などを挙げ、「非常に魅力的な機能がたくさんある」とそのポテンシャルを再認識したと明かした。

これからのメディアが果たすべき価値について池田氏は、放送局とradikoが一体となって未来を描く「Unity」というコンセプトを提示。「これまではコンテンツを供給する側とされる側に分かれていたが、これからは放送局とradikoが結束し、一つの目線でラジオの未来を描くフェーズに入った」と語る。

「2028年に控えるAM局のFM転換や、地方FM局の中継局維持といった課題に対し、radikoが代替メディアとして機能する社会インフラとしての役割も重要だ」

一方、大場氏は、メディアとしての信頼に重要性を感じているとコメント。「スマートデバイスやコネクテッドTVの普及でコンテンツに触れる機会は増えた一方、世には感動するもの、刺激的なものが無尽蔵に溢れ、ユーザーの可処分時間を奪い合っている」と話す。

その上で大場氏は、「TVerが目指すのは、安易なコンテンツの拡充ではない」と断言。最大の武器は「放送局クオリティ」であるとし、「品質と信頼性で『健全な情報空間』を築くことこそが、視聴者と広告主双方から求められるTVerの本来の価値」と力強く語った。

■テクノロジーとコンテンツで拓くユーザー獲得策

ユーザー獲得の具体的な戦略として、大場氏はTVerを「テック企業と言っても過言ではない」と位置付け、テクノロジーによる広告在庫の最大化を掲げた。

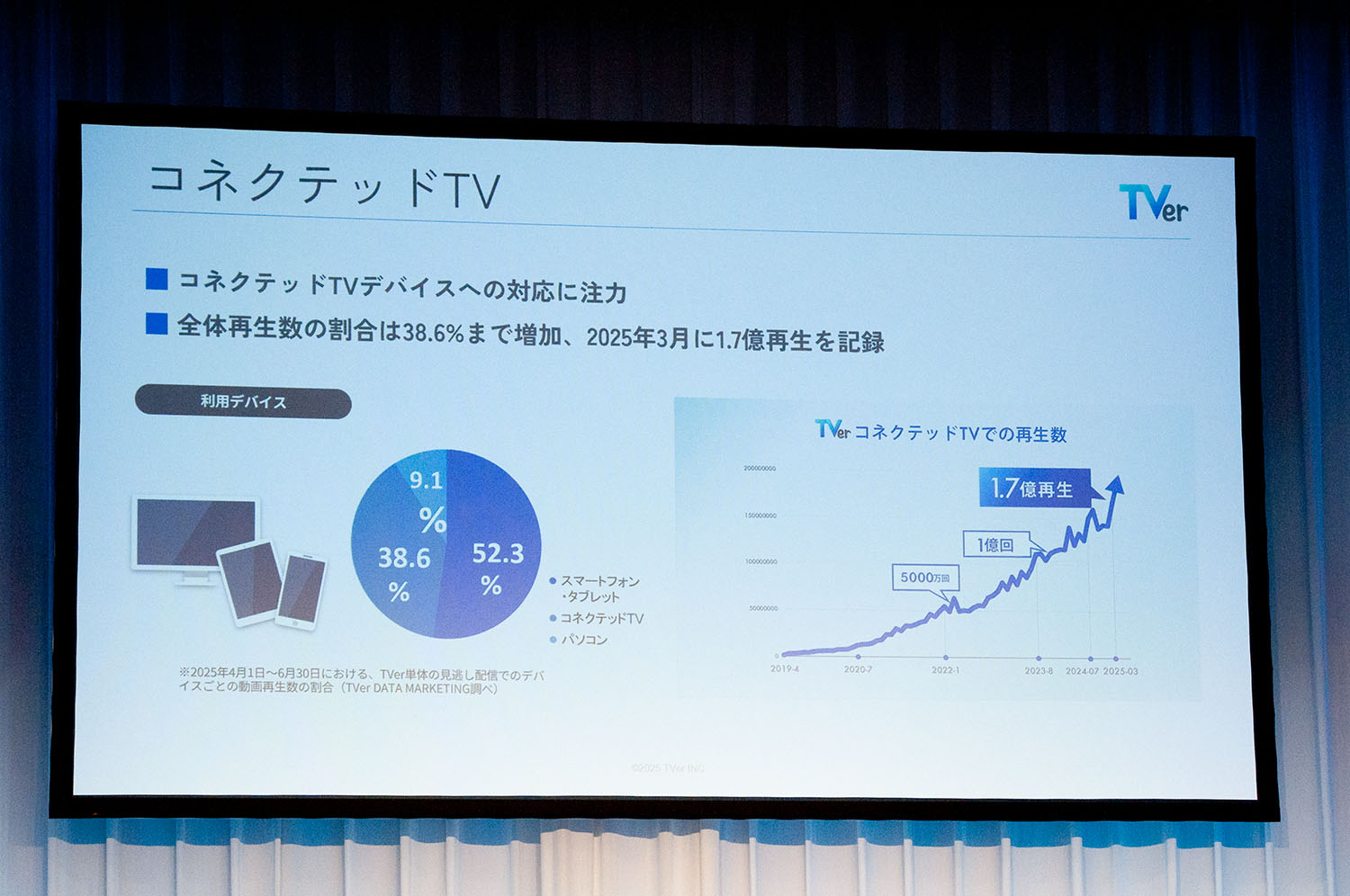

「コンテンツをつくる放送局に対し、TVerはテクノロジーで再生数や再生時間を増やす役割に集中する」と大場氏は述べ、コネクテッドTVへの対応拡充をはじめ、PlayStation5など新デバイスへの迅速な対応や、外部リンクからの自動再生(AutoPlay)機能の実装、視聴完了後の次コンテンツ推薦などの施策を紹介。UI/UXの改善を日々続けることでユーザー体験を向上させる方針を示した。

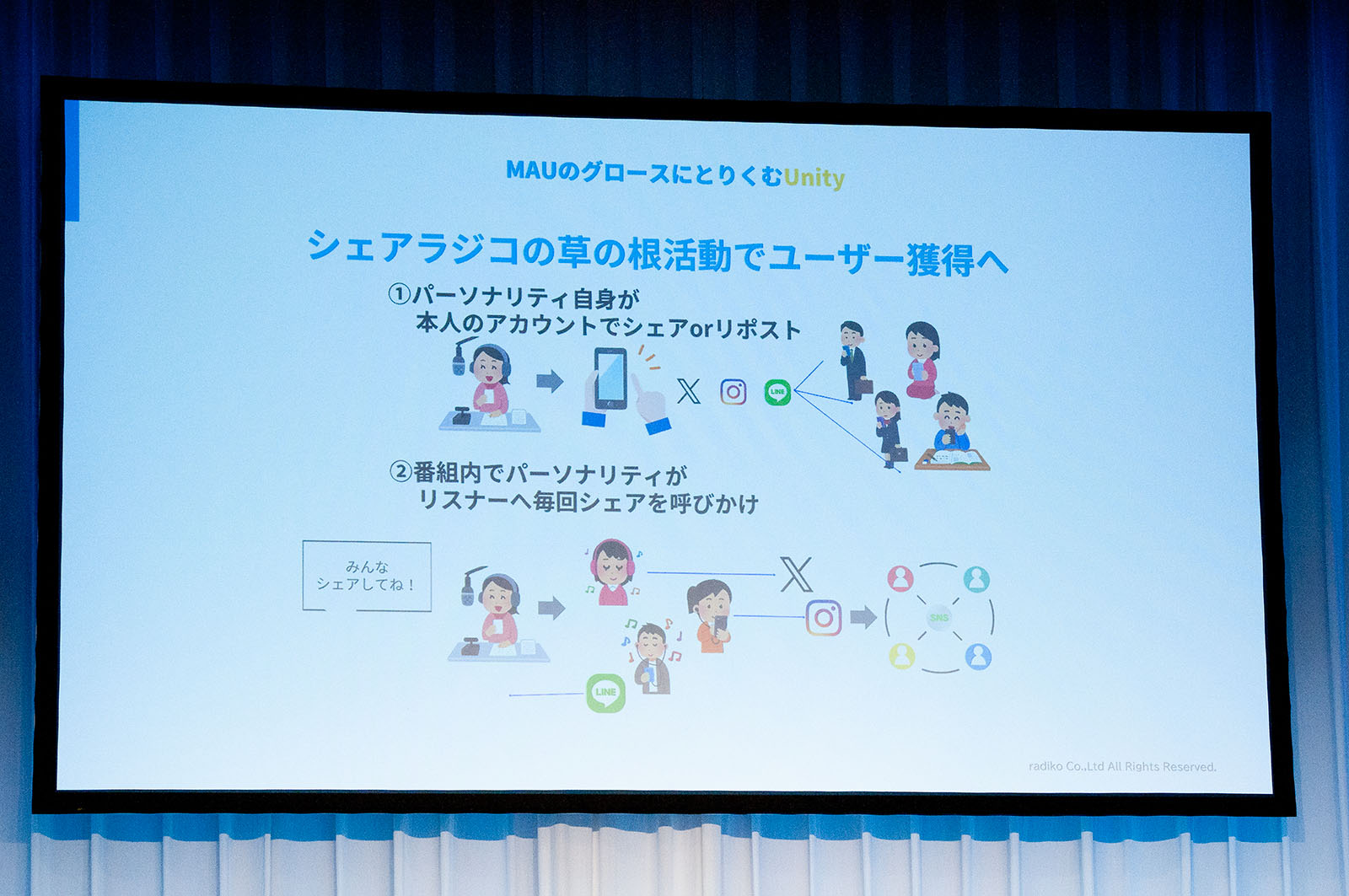

一方、radiko・池田氏は「放送局との連携が不可欠」とし、番組の認知経路1位が「出演者や関係者のSNS」であるというデータを提示。歌手の藤井風がFM802の番組にゲスト出演した際、「シェアラジオ」機能で大きく拡散され、ユーザー増につながったという成功事例を紹介した。

「ABCラジオ協力のもと高校野球全試合を配信した『オーディオ高校野球』や、『MUSIC AWARDS JAPAN』のライブ配信といった『radikoオリジナルチャンネル』の取り組みも新規ユーザー獲得に貢献した」

今年7月からは、車載システム「Apple CarPlay」「Android Auto」にも対応し、トンネル内などでも途切れないクリアな音声環境を車内で提供。ドライバー層への訴求を強化していくとした。

■radikoとTVer それぞれ期待が寄せる「伸びしろ」ポイント

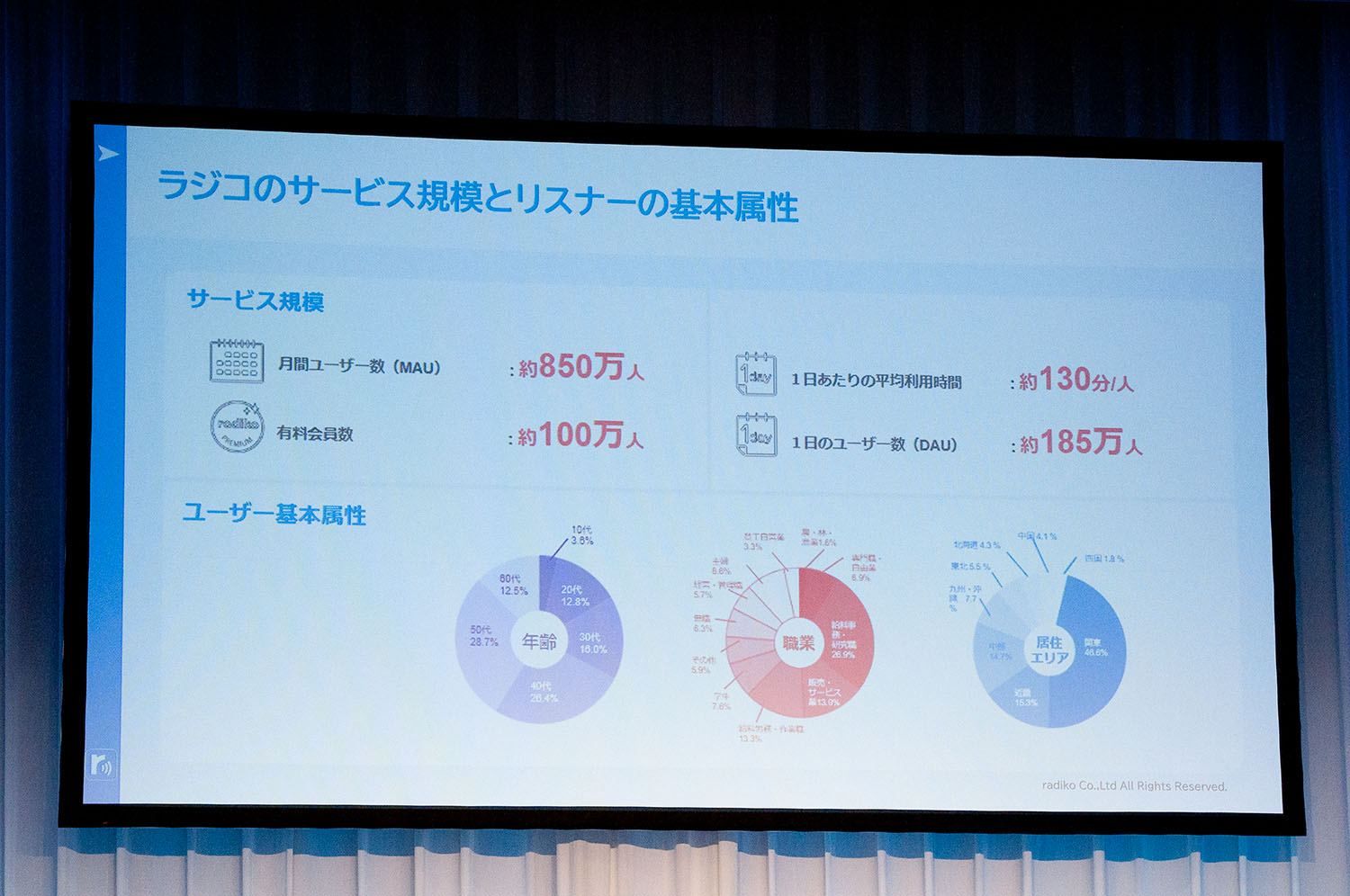

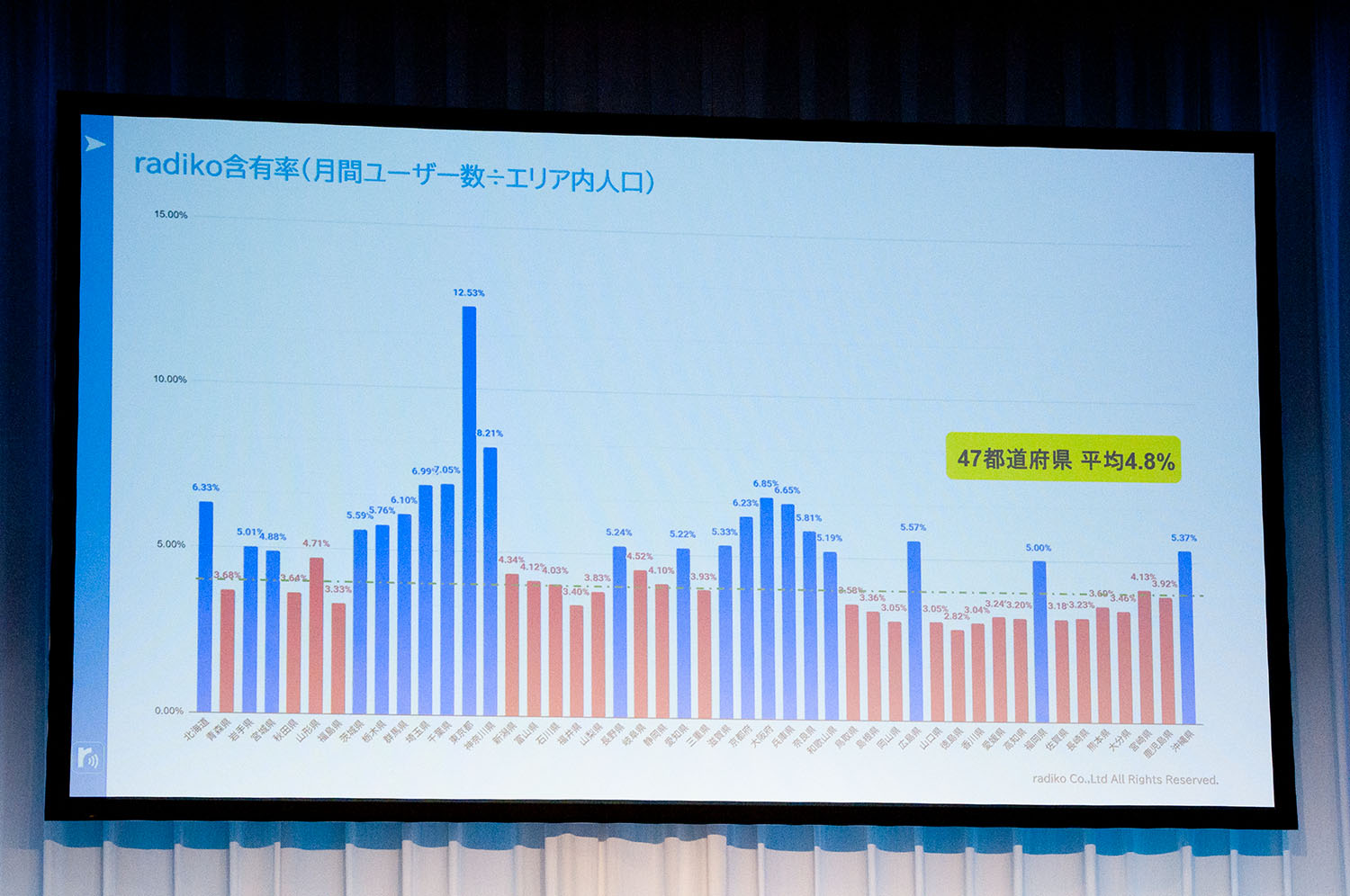

今後のユーザー数の目標について、radiko・池田氏は現在の850万MAUを「1000万、2000万にしていく」と宣言。その鍵として、都道府県別の人口におけるradikoユーザー数、すなわち含有率の「伸びしろ」を挙げた。

「現在、含有率が最も高い東京でも12.53%、全国平均では4.8%に留まっている」と池田氏。「この数字を全都道府県で20%まで引き上げられれば、1000万ユーザーは余裕で見えてくる」とし、「『Unity』の精神で各地域の放送局と一体となり、どんなユーザーにradikoがフィットするのかを把握しながら進めたい」と語った。

一方、TVer・大場氏は、「現在の4120万MAUから、YouTubeに並ぶ7500万を目指す」と表明。TVerのユーザー属性は人口動態とほぼ変わらず、特定の層への偏りがないのが特徴と述べつつ、「最大の伸びしろは別のところにある」と話す。

「調査によると、TVerのサービス認知度は75%弱ある一方、『TVerは無料である』と知っている人は51%しかいない。私の妻も『アプリをダウンロードしたから課金されたんじゃないの』と言っていたほど。この誤解を解くことが飛躍につながる」

「若い世代ではX(旧Twitter)で世の中を知り、Instagramで好きなものを見つけるというようにメディア接触の仕方が変化している」と大場氏。「(大幅なユーザー獲得には)SNSからの流入強化が不可欠」と強調した。

■位置情報ターゲティング、セルフサーブ機能…「枠から人へ」広告価値の最大化戦略

広告価値の向上について、radiko・池田氏は「枠(広告スペース・コンテンツ)から人(ターゲティング・ID・データ)へ」という考え方のシフトを体現するターゲティング広告「radikoオーディオアド」を紹介。

番組中の局報や番宣といった自社枠を中心に局側が「上書きOK」と指定したCM枠での音声広告配信のほか、radikoが聴取エリア判定のために取得する現在地情報に基づいたターゲティング音声広告などの取り組みが行われている。

「『山手線をいつも使っている人』『特定の駅の半径500m以内にいる人』といった、リアルな行動履歴に基づいた広告配信が可能。具体例としては、六本木で開催されたビール会社のイベントの際、周辺路線の利用者や滞在者にターゲティングして広告を配信し、イベント認知を大幅に高めることができた」

さらに池田氏は「まだ構想段階」としつつ、タイムフリー聴取時におけるプリロール枠での動画広告について言及。「基本的にラジオ聴取中は画面を見ないが、再生開始の操作を行う際など、画面を見る必要があるタイミングで広告を流し、認知してもらうという方法もある」と、新たな可能性にも言及した。

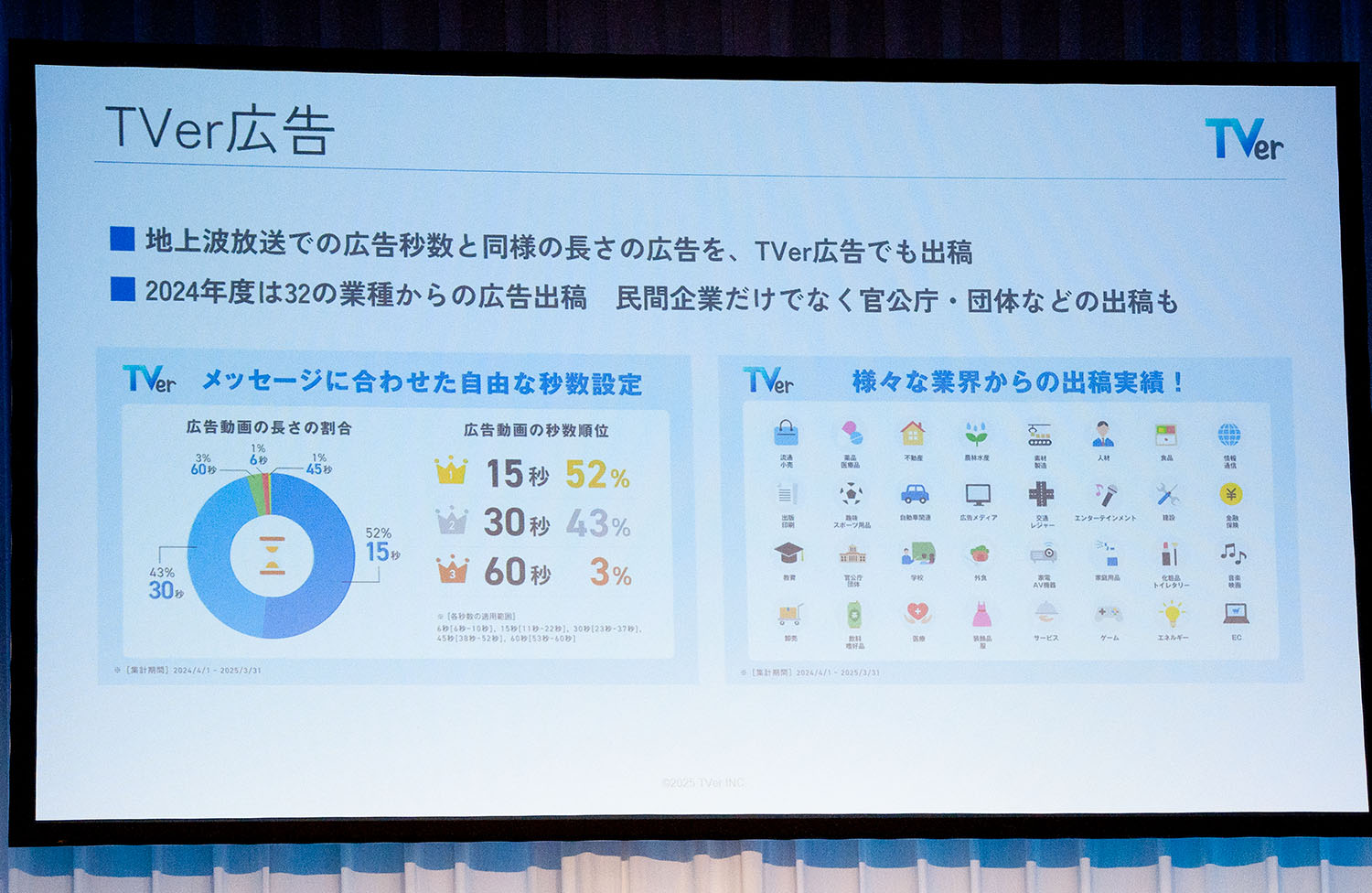

一方、大場氏は、「TVerが広告主にとって『最初に想起されるメディア』になってきた」と現状を分析。多様な業種からの出稿に加え、広告主が直接入稿作業を行えるセルフサーブ機能により、地方の広告主からの出稿も裾野が広がっていると語る。

その上で、大場氏は「今後の価値向上においては『放送局クオリティ』が他の動画メディアとの差別化ポイント」とコメント。広告単価を分ける価値の根拠になると強調した。

■目指すは100億円、4000億円市場。radikoとTVer、未来への決意

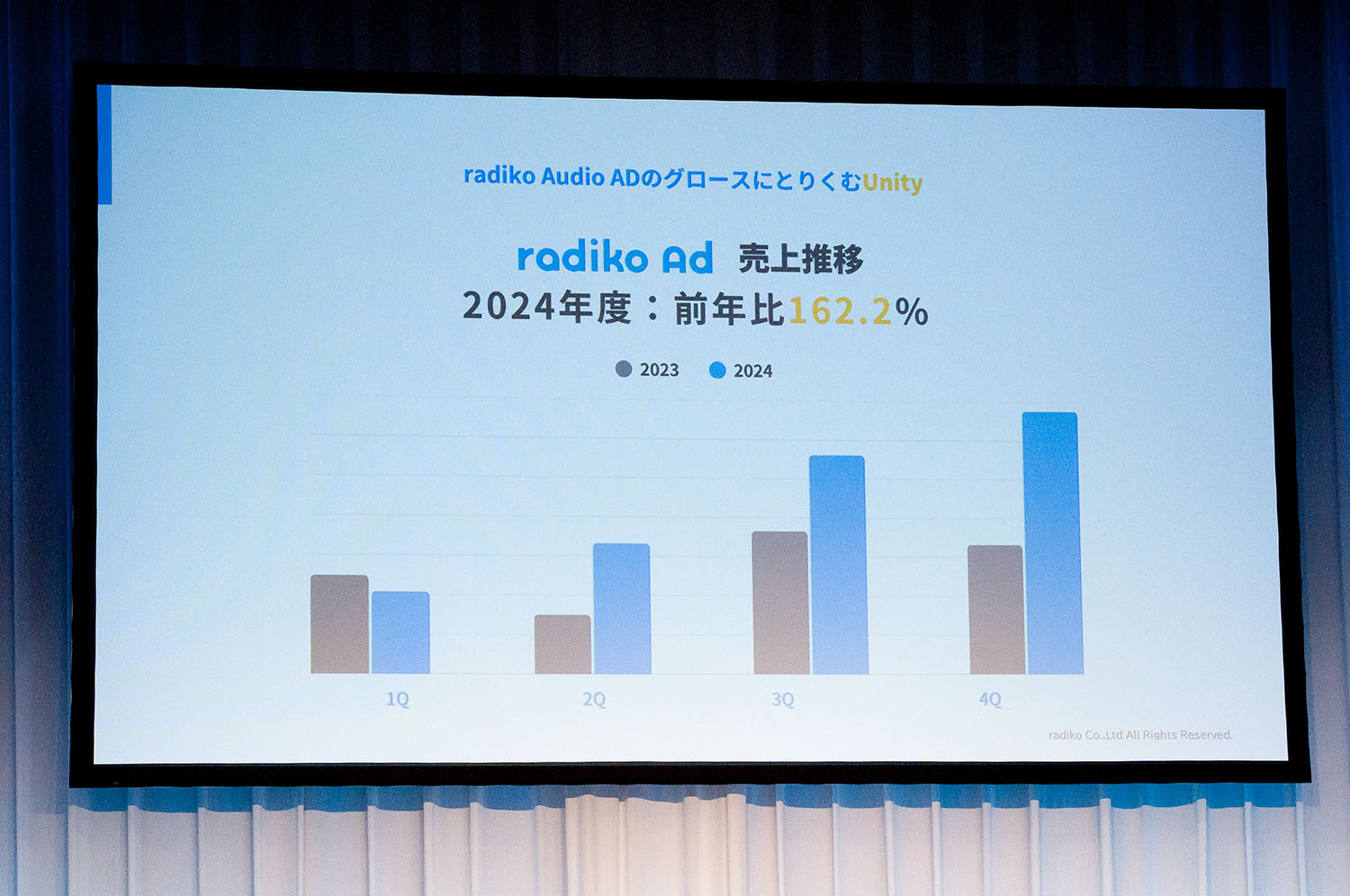

radiko・池田氏は、今後の事業展望について「現在の売上規模を100億にしていく」とコメント。広告在庫の拡充をはじめ、TVer同様セルフサーブ機能の導入や、地上波ラジオと一体となったセールス企画の仕組み化が必要とし、放送局との連携を深めていく考えを示した。

「2024年度の広告売上は前年比162.2%で着地し、今年度も上期だけで200%を超えている状況。(広告媒体としてのradikoを)非常にご活用いただけるようになってきたなと実感している」

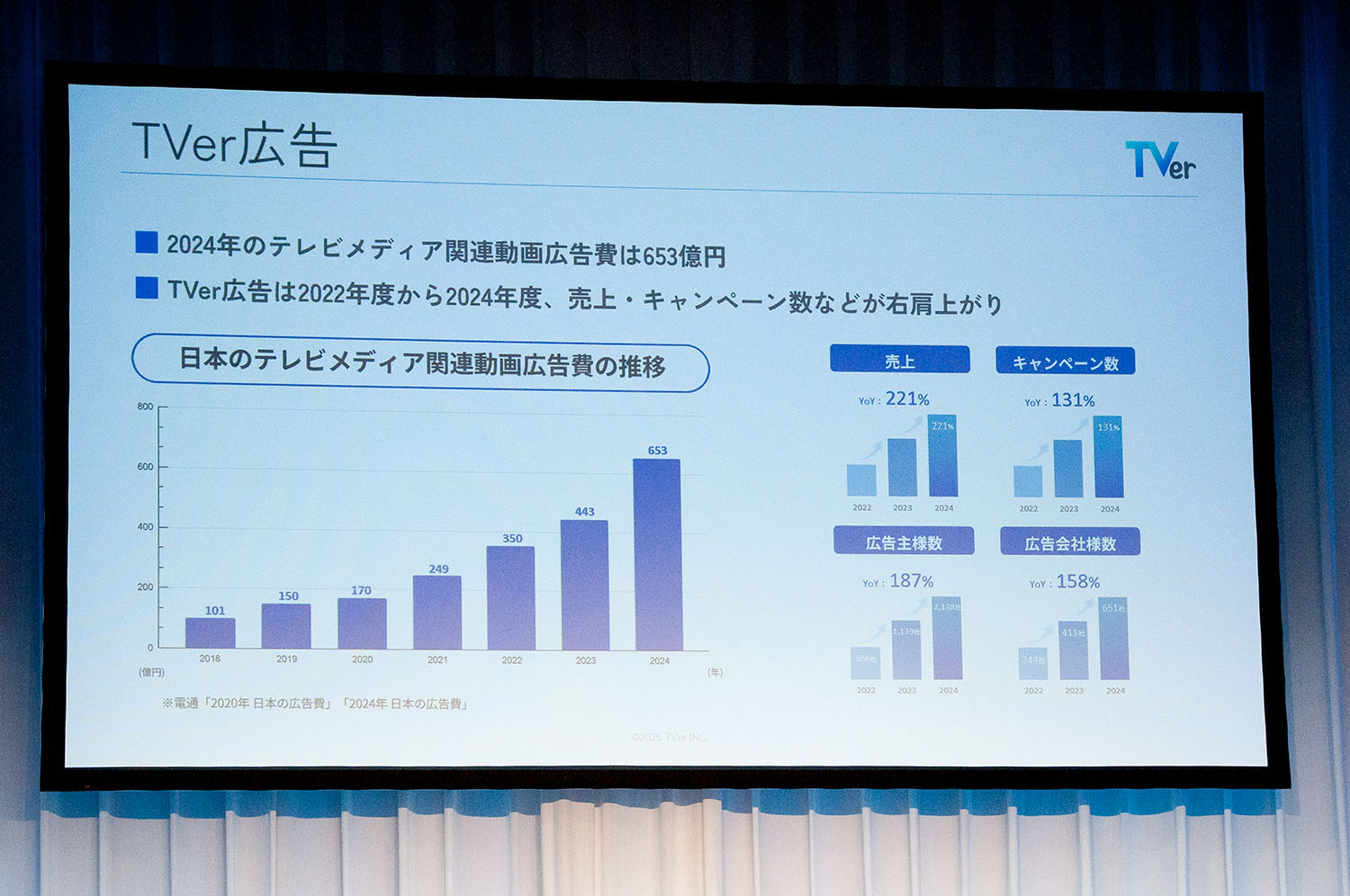

TVer・大場氏は、電通の「2024年 日本の広告費」においてテレビメディア関連動画広告費が653億円という市場規模に伸長した点を踏まえ、「早期に1000億、2000億を目指し、その先には3000億、4000億の市場を創出していく」と壮大な目標を宣言。「MAUを7500万に増やし、視聴頻度と広告単価を倍にすれば達成できる計算」とし、「そのためにTVerはテクノロジーの役割を全うする」と力を込めた。

最後に両氏はサービス開始からの周年(radiko15周年、TVer10周年)に触れてコメント。池田氏は「生活の中に取り込む音声体験を推進させることが使命」、大場氏は「大海原に出て行ったこの船のかじ取りをしっかりやっていきたい」と未来への決意を述べ、セッションを締めくくった。

【関連記事】日テレ・テレ東トップが語る、テレビの「不変的な価値」と「Next STANDARD」 〜「VR FORUM 2025」セッションレポート(1)

【関連記事】日テレ系列4局が経営統合「FYCS」が目指すテレビの新たな価値 〜「VR FORUM 2025」セッションレポート(2)

【関連記事】TBS・東宝のキーマンが語る、これからのコンテンツ配信戦略 〜「VR FORUM 2025」セッションレポート(3)